「真面目に頑張ればいるほど疲れてしまう…」

「いい保育士ほど早く退職してしまうのはなぜだろう」

と悩んでいませんか?

保育の現場では、子どもたちのために一生懸命働く優秀な保育士ほど、バーンアウトや離職に至るケースが少なくありません。

この記事では、保育現場で真面目に働きすぎる方に向けて、

- 優秀な保育士ほど退職してしまう本当の理由

- 燃え尽き症候群を防ぐための具体的な対策法

- 保育士として長く働き続けるためのマインドセット

上記について、解説しています。

保育の仕事は子どもたちの成長を支える素晴らしい職業ですが、自分自身を大切にすることも同じくらい重要です。

この記事を通して、あなたが保育士として長く活躍できるヒントが見つかれば幸いです。

好きなところから読む

なぜいい保育士ほど辞めるのか?その原因を探る

保育士という職業は、子どもたちの成長を支える重要な役割を担っています。

しかし、真面目で熱心な「いい保育士」ほど職場を去る傾向があるのは、保育業界の大きな課題です。

なぜ優秀な人材が流出してしまうのでしょうか。

その背景には、情熱と現実のギャップ、評価システムの不備、そして心身の疲労が複雑に絡み合っています。

子どもたちのために全力を尽くす保育士が、自身の健康や将来を犠牲にしてまで働き続けることはできません。

以下で詳しく解説していきます。

特に理想と現実のギャップに苦しむ真面目な保育士ほど、燃え尽き症候群に陥りやすい傾向があります。

評価されない努力に疲れる

優秀な保育士ほど、自分の努力や工夫が正当に評価されないことに疲弊してしまう傾向があります。

日々子どもたちのために創意工夫を凝らした保育活動を実践しても、それが園の評価制度に反映されなかったり、上司から適切なフィードバックがなかったりすると、モチベーションが低下していきます。

「これだけ頑張っているのに、誰も見ていないのかな…」と感じる瞬間が増えるにつれ、心が徐々に消耗していくのです。

特に真面目で向上心の高い保育士ほど、自分の保育の質を高めるために努力を惜しみません。

しかし、その努力が給与や処遇に反映されないばかりか、時には「余計なことをしている」と捉えられることもあります。

保育の現場では、子どもたちの笑顔や成長が最大の喜びであることは間違いありませんが、プロフェッショナルとして適切な評価を受けたいという思いも当然あるでしょう。

評価されない環境が続くと、「自分の保育観は間違っているのか」と自信を失い、次第に情熱が薄れていきます。

このような状況が続くと、「もっと自分の能力や努力が認められる環境で働きたい」という思いが強くなり、退職を考えるようになるのです。

公平で透明性のある評価制度と、日常的に良い取り組みを認め合える職場文化が不可欠です。

>30代の保育士が転職はできる?おすすめの転職先や有利に転職する方法

学びのない職場環境がストレスに

保育士として成長したい人ほど、学びの機会が少ない職場では早期に退職する傾向があります。

専門性を高めたい意欲的な保育士にとって、新しい知識や技術を習得できない環境は大きなストレス源となるのです。

「このままでは自分の保育スキルが向上しない…」と不安を感じる保育士は少なくありません。

特に優秀な保育士ほど、自己研鑽の機会を重視します。

研修制度が不十分な保育園や、新しい保育方法を試す余地がない職場では、やる気のある保育士の意欲が徐々に失われていきます。

同じ業務の繰り返しだけでは、専門職としての成長が止まってしまうことを敏感に感じ取るのです。

また、先輩保育士からの適切な指導やフィードバックがない環境も問題です。

- 園内研修が形骸化している

- 新しい保育理論や実践を学ぶ機会がない

- 自己啓発のための時間的余裕がない

成長志向の強い保育士ほど、このような学びの停滞に耐えられず、より良い環境を求めて転職を選択します。

過重労働に耐えられない

保育士の過重労働は、優秀な人材が離職する最大の原因の一つです。

特に「いい保育士」と評される人ほど、責任感が強く、子どもたちのために手を抜かない傾向があります。

しかし、慢性的な人手不足の現場では、一人あたりの業務負担が増大し、心身ともに限界を迎えてしまいます。

「今日も持ち帰り仕事が山積み…」と悩む保育士は少なくないでしょう。

保育業務だけでなく、行事準備や書類作成、保護者対応など、業務は多岐にわたります。

残業が常態化している職場も多く、プライベートの時間が確保できないことが大きなストレスとなります。

特に問題なのは、この労働量に見合った待遇が得られないことです。

保育士の平均給与は全産業平均と比較して約7万円も低いという現実があります。

また、休憩時間が確保されない、有給休暇が取りづらいといった労働環境の問題も深刻です。

子どもたちのために頑張りたい気持ちはあっても、自分の健康や生活を犠牲にし続けることはできません。

理不尽な環境に染まりたくない

真面目で理想を持った保育士ほど、理不尽な職場環境に染まることを拒み、退職を選びます。

良心的な保育士は子どもの発達や安全を最優先に考えるため、不適切な保育方針や教育観に違和感を覚えると、それに従うことができません。

「このやり方は子どもにとって良くないのでは…」と感じても、意見が通らない環境では精神的な葛藤が生じます。

特に経験豊富な保育士ほど、子どもの最善の利益を考えた保育を実践したいという思いが強く、妥協できない部分が明確です。

理不尽な要求(保護者対応の押し付けや不公平な仕事分担など)が続くと、自分の価値観を曲げるか、職場を去るかの二択に迫られます。

保育の質よりも園の方針や効率を優先する姿勢に、プロフェッショナルとしてのプライドが傷つけられることも少なくありません。

また、子どもや保護者との信頼関係を大切にする保育士ほど、園の不誠実な対応に苦しみ、自分の保育観との乖離に悩むでしょう。

保育の現場では「空気を読む」ことが暗黙のルールとなっている場合もあり、問題提起すること自体がタブー視される環境も存在します。

このような状況で、良い保育士ほど「自分がここにいても何も変わらない」と感じ、子どもたちのためにできることの限界を悟るのです。

結果として、理想と現実のギャップに耐えられなくなった優秀な保育士が、自分の価値観を守るために退職を選択することになります。

いい保育士が辞める保育園の特徴とは

いい保育士が辞めやすい保育園には、明確な特徴があります。

これらの職場では、優秀な保育士ほど早期に離職する傾向が強く見られるのです。

その背景には、保育の質よりも表面的な運営や人間関係が優先される組織文化があります。

例えば、園長の独断で物事が決まる、保護者からのクレームに対して現場の保育士を守らない、長時間労働が当たり前になっているなど、保育理念と実態が乖離している職場環境では、良い保育士ほど葛藤を抱えることになります。

以下で詳しく解説していきます。

真面目に子どもと向き合い、保育の質を高めようとする保育士ほど、このような環境に違和感を覚えてしまうのです。

不透明な評価基準が問題

保育園の評価制度が曖昧だと、どれだけ頑張っても正当に評価されないことがあります。

特に真面目な保育士ほど、自分の努力が認められないことにモチベーションを失ってしまうのです。

「一生懸命準備した行事が当たり前と思われ、問題がなければ評価されない…」と感じている保育士は少なくありません。

評価基準が明確でない職場では、実力や努力よりも園長や主任との相性や勤続年数が重視されることもあります。

これは能力の高い保育士にとって大きな不満となり、離職の原因となっています。

また、評価面談が形骸化していたり、そもそも存在しない園も多いのが現状です。

自分の成長や課題が見えず、キャリアパスも不明確なまま働き続けることに限界を感じる保育士は少なくありません。

特に向上心の高い「いい保育士」ほど、公平で透明性のある評価制度を求める傾向があるでしょう。

明確な評価基準がない環境では、自分の価値を見出せず、やがて転職を考え始めるのです。

保育の質向上には、保育士の努力や成果を正当に評価するシステムの構築が不可欠といえます。

劣悪な労働環境が辞職を促す

劣悪な労働環境は、優秀な保育士が職場を去る最大の理由の一つです。

長時間労働や休憩時間の確保ができない環境では、心身ともに疲弊してしまいます。

「今日も持ち帰り仕事が多くて、夜遅くまで作業することになりそう…」と悩む保育士は少なくありません。

特に問題となる労働環境の特徴として以下が挙げられます。

- 慢性的な人手不足:一人当たりの担当園児数が多すぎて、十分な保育の質を保てない状況が続きます。

- 休憩時間の未確保:法律で定められた休憩時間さえ取れず、常に緊張状態が続く環境です。

- サービス残業の常態化:業務記録や行事準備などを勤務時間内に終わらせられず、無償労働が当たり前になっています。

- 有給休暇が取得しづらい:シフト調整が難しいという理由で、体調不良時でも休みづらい雰囲気があります。

こうした環境では、子どもたちに質の高い保育を提供したいという「いい保育士」の理想と現実のギャップが大きくなります。

結果として、自分の理想とする保育ができない葛藤から、転職を考え始めるのです。

特に経験豊富で優秀な保育士ほど、自分の能力を発揮できる環境を求めて辞職を選択します。

劣悪な労働環境は、保育士の健康だけでなく、子どもたちへの保育の質にも直結する重大な問題なのです。

将来性を感じない職場

将来性を感じない職場環境は、優秀な保育士が離職を決断する大きな要因となっています。

キャリアアップの道筋が見えない状況では、どんなに子どもたちへの愛情があっても、将来への不安が募るものです。

多くの保育園では、勤続年数に応じた昇給はあっても、スキルや努力に見合った評価制度が整っていないことが問題です。

「このまま10年働いても、今とあまり変わらない待遇なのだろうか…」と不安を抱える保育士は少なくありません。

また、新しい保育方法や知識を学ぶ機会が限られている職場も、優秀な人材を失う傾向にあるでしょう。

成長意欲の高い保育士ほど、自己研鑽の機会を求めているからです。

特に以下の特徴がある職場は、将来性を感じられず離職率が高くなります。

- 研修制度の不足:定期的な専門知識のアップデートや新しい保育技術を学ぶ機会がほとんどない環境

- キャリアパスの不明確さ:何年働いても役職や責任範囲に変化がなく、成長を実感できない状況

- 保育内容の硬直化:「前例踏襲」が重視され、新しいアイデアや改善提案が受け入れられない

雰囲気優秀な保育士ほど自分の成長と子どもたちへの還元を望んでいます。

将来のビジョンを描けない職場では、いずれ「このままでいいのだろうか」という疑問が生まれ、転職を考え始めるのです。

辞める前に見られる保育士のサイン

辞める前に見られる保育士のサインは、周囲が早めに察知することで引き止めるチャンスになります。

優秀な保育士ほど、辞める決断をする前に様々な変化が行動や言動に表れるものです。

これらのサインを見逃さず適切に対応することで、貴重な人材の流出を防げる可能性が高まります。

例えば、いつもは積極的に園の行事に参加していた保育士が急に消極的になったり、子どもたちとの関わり方に変化が見られたりすることがあります。

以下で詳しく解説していきます。

同僚との会話が減少したり、勤務時間外の仕事を避けるようになったりするケースも少なくありません。

引継ぎの準備を始める

保育士が退職を考え始めると、周囲に気づかれないように引継ぎの準備を始めることがあります。

具体的な業務マニュアルを作成したり、担当児童の特徴をメモにまとめたりする行動が見られるでしょう。

「最近、〇〇先生が急に書類を整理し始めたけど、何かあるのかな…」と感じることはありませんか?普段から丁寧に仕事をする「いい保育士」ほど、自分がいなくなった後の混乱を避けるため、細かな引継ぎ準備を行います。

特に以下のような行動は注意が必要です。

- 個人ファイルの整理:普段は後回しにしていた書類や資料を突然整理し始める様子が見られます。

- 業務の教え方が変わる:「こうすると効率的だよ」と、これまで以上に詳しく業務のコツを伝えるようになります。

- デジタル化の推進:手書きだった記録をデータ化するなど、自分がいなくても業務が回るよう工夫し始めます。

こうした行動は、職場への配慮から生まれる責任感の表れです。

良い保育士ほど、最後まで園児や同僚への影響を最小限にしようとする傾向があります。

引継ぎ準備の兆候を早期に発見できれば、退職を思いとどまらせる機会になるかもしれません。

有給消化が増える

有給休暇の取得パターンが変化することは、保育士が退職を考え始めている重要なサインです。

通常あまり休まない真面目な保育士が、突然有給休暇を頻繁に取得し始めたら注意が必要でしょう。

特に月曜日や金曜日に集中して休むようになった場合、心身の疲労が限界に達している可能性があります。

「最近、体調を崩しがちで…」と言いながら休みが増えている同僚を見かけたことはありませんか?有給消化の増加には、次の特徴が見られます。

- 突発的な休みが増える:体調不良や私用を理由に、予定外の休みを取ることが多くなります。

- 連休を取ることが増える:単発ではなく、2〜3日連続で休むパターンが目立ち始めます。

- 残っている有給休暇を計画的に消化し始める:「使わないと損」という発言とともに、計画的に休暇を取得するようになります。

このような変化が見られたら、その保育士は次の職場をすでに視野に入れている可能性が高いのです。

有給消化の増加は、保育士が心身の回復を図りながら、同時に転職活動の時間を確保している証拠かもしれません。

不自然に明るく振る舞う

退職を決意した保育士が、周囲に気づかれないよう不自然なほど明るく振る舞うことがあります。

これは「去り際良好効果」と呼ばれる心理現象で、決断後の安堵感から生じる行動パターンです。

普段は疲れた表情をしていた保育士が急に活気づいたり、職場の人間関係に悩んでいた人が突然協調的になったりする変化に注目しましょう。

「最近、元気になったね」と思える保育士ほど、実は退職の決意を固めている可能性があります。

特に、これまで職場の問題に対して発言していた「いい保育士」が、急に「何でもいいです」と言うようになったら要注意です。

「あの人、最近明るくなったと思ったら辞めちゃった…」という経験をした方も多いのではないでしょうか。

この行動は、自分の決断に対する後ろめたさや、残される同僚への配慮から生まれることが多いものです。

また、退職までの期間を穏やかに過ごしたいという心理が働いている場合もあります。

園長や主任は、スタッフの急激な態度変化に敏感になり、早めの面談機会を設けることが大切です。

不自然な明るさの裏には、すでに次の職場が決まっているという安心感が隠れていることも少なくありません。

いい保育士が辞めないための対策法

いい保育士を職場に定着させるには、適切な対策が不可欠です。

優秀な人材ほど環境の改善に敏感であり、働きやすい職場づくりが離職防止の鍵となります。

保育士が長く働き続けるためには、職場環境の整備と適切な評価システムの構築が重要です。

特に「いい人」と評される保育士は、仕事への情熱や子どもへの愛情が強い分、理不尽な状況に対する我慢強さには限界があるものです。

具体的には、業務量の適正化、キャリアパスの明確化、そして何より保育士の声に耳を傾ける組織文化の醸成が効果的です。

以下で詳しく解説していきます。

保育士の専門性を尊重し、働きがいを感じられる環境づくりが、優秀な人材の流出を防ぐ最大の対策となるでしょう。

業務の適正配分を見直す

業務の適正配分は、優秀な保育士の離職を防ぐ重要な鍵です。

多くの保育園では、能力の高い保育士に仕事が集中する傾向があります。

「できる人」だからこそ、次々と業務が振られてしまうのです。

「またあの先生に頼んでしまった…」と思いつつも、結局は頼れる人に仕事が集中する悪循環が生まれています。

業務の見直しには、以下のポイントが効果的です。

- 業務の可視化:各保育士がどのような業務をどれくらいの時間行っているかを明確にします。

- 得意・不得意の把握:個々の保育士の強みを活かし、苦手な部分はサポートする体制を整えましょう。

- 業務の再分配:特定の保育士に負担が集中していないか定期的にチェックし、公平な分配を心がけます。

管理職は「この人なら大丈夫」という思い込みを捨て、全員が成長できる環境づくりを意識することが大切です。

業務量の偏りは、優秀な保育士ほど「自分だけが頑張っている」と感じる原因となります。

適切な業務配分は、保育の質を維持しながら、保育士一人ひとりの負担を軽減する最も効果的な方法なのです。

定期的な面談でコミュニケーションを

定期的な面談は、保育士の悩みや課題を早期に発見し、解決するための重要な機会です。

特に優秀な保育士ほど自分の問題を抱え込みがちで、「迷惑をかけたくない…」と一人で悩む傾向があります。

園長や主任は、月に一度程度の個別面談を設けることで、保育士の心の変化に気づくことができるでしょう。

面談では一方的に話すのではなく、まず保育士の話に耳を傾けることが大切です。

以下のポイントを意識して面談を行いましょう。

- 保育士の成長を認める:日々の小さな努力や成長を具体的に伝え、モチベーションを高めます。

- 悩みを引き出す質問をする:「最近困っていることはある?」といった開かれた質問で本音を引き出します。

- 改善策を一緒に考える:問題点が見つかったら、解決策を一緒に考え、サポートする姿勢を示します。

面談後のフォローアップも忘れずに行い、提案された改善策が実行されているか確認することも重要です。

コミュニケーションを大切にする職場では、保育士が安心して働き続けられる環境が整います。

現場の声を大切にする

現場で働く保育士の声を積極的に聞き、尊重することが優秀な人材の定着につながります。

良い保育士ほど現場の課題や改善点に気づいているものです。

しかし、その声が無視され続けると「どうせ言っても変わらない」と諦めてしまいます。

「せっかく良いアイデアを出しても、園長や主任に却下されてばかり…」と感じている保育士は少なくないでしょう。

現場の声を活かす具体的な方法としては以下があります。

- 定期的な提案制度の導入:保育の質向上や業務効率化のアイデアを募集し、実際に採用する仕組みを作ります。

- 匿名でも意見を出せる環境づくり:直接言いづらい意見も拾い上げられるよう、意見箱やアンケートを活用しましょう。

- 提案に対するフィードバック:採用されなかった意見にも、なぜ実現できないのか理由を説明することが大切です。

現場の保育士が「自分の意見が園を良くしている」と実感できれば、仕事への誇りと責任感が生まれます。

良い保育士ほど子どもたちのために園を良くしたいという思いが強いものです。

その思いを大切にすることが、優秀な人材の流出を防ぐ鍵となるでしょう。

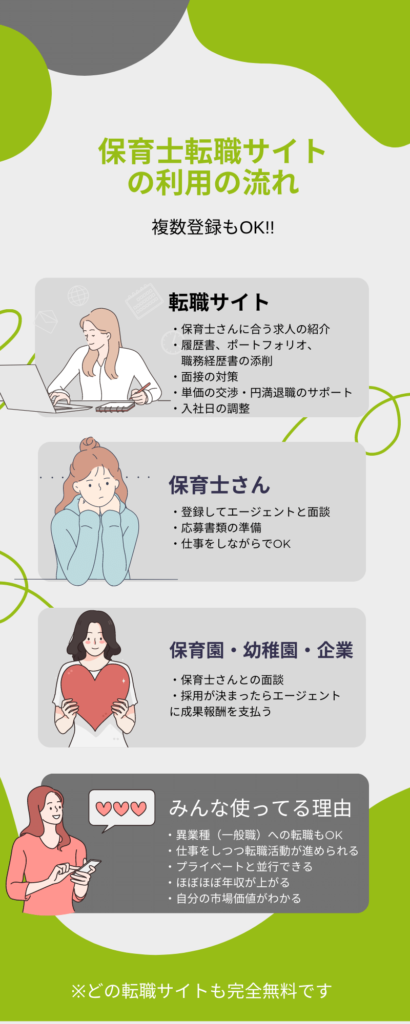

おすすめの保育士転職サイト3選!

| 人気サイト ランキング | 求人数 4月更新 | おすすめの人/特徴 |

|---|---|---|

| 累計40万人が利用!! 保育士バンク!  公式サイトへ | 59,982件 | ・迷ったらコレ!全ての保育士におすすめ!! ・LINEだけで転職活動ができる ・退職交渉や次の職場の条件の交渉も代行 |

保育士間の転職 保育士ワーカー  公式サイトへ | 42,649件 | ・保育業界トップクラスの求人数!! ・支持率No.1の実績あり ・年間転職成功者数30,000人※トライトグループ合計実績 |

| すぐお金が必要なら せんとなび保育士  公式サイトへ | 20,000件 | ・前払い、週払いも可能!! ・短期、短時間、フルタイムの求人が豊富 ・業界トップクラスの高時給 |

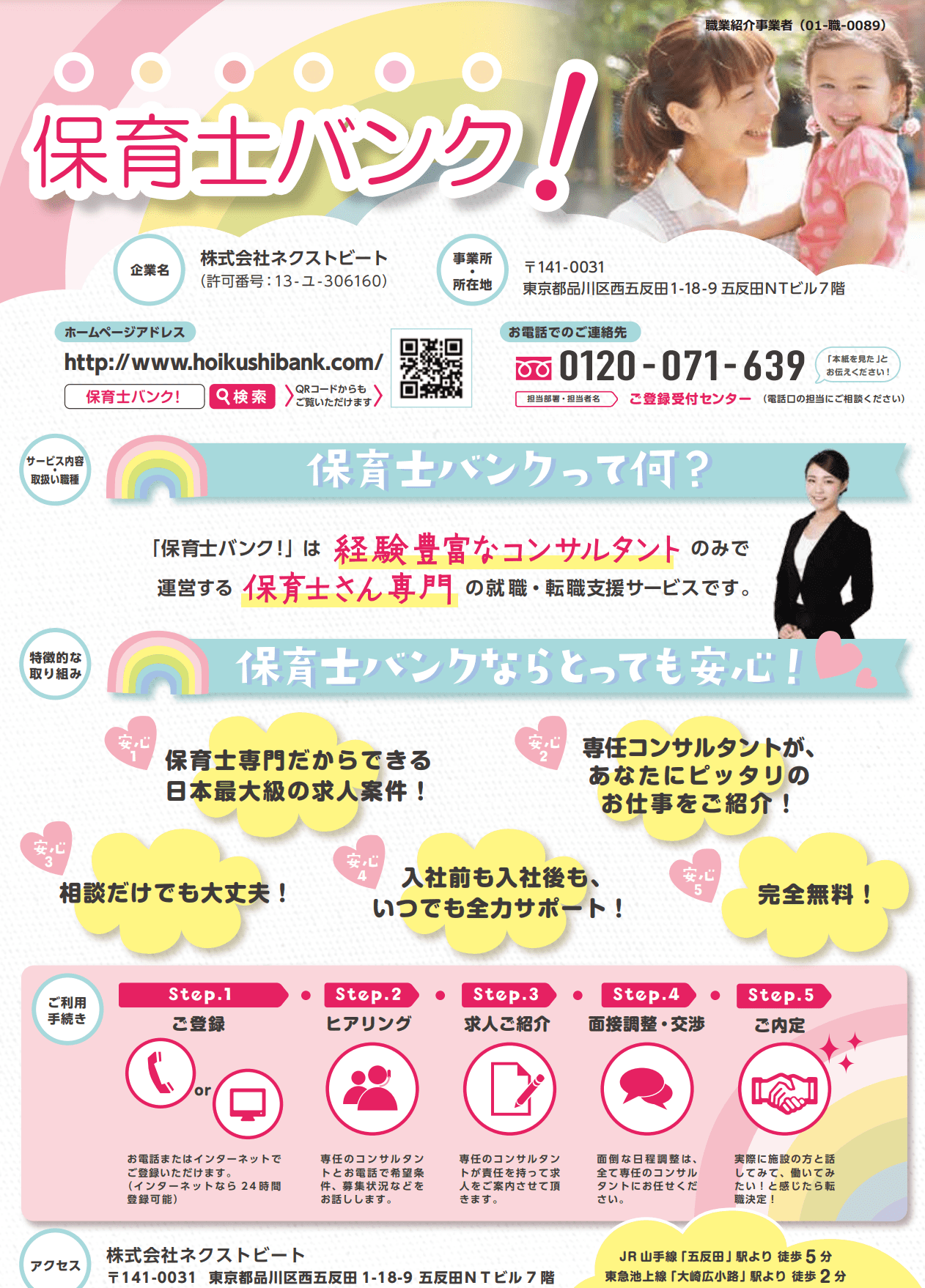

保育士バンク!|業界トップクラスの累計40万人が利用

「保育士バンク!」は厚生労働省の適正認定を持っている人材紹介会社で2万園以上と提携しており、保育士バンクにしかない保育園情報が充実しています!(プレミア求人が多数)

大手だからこその求人をトップクラスで保有し、LINEで利用できるのでいつでもチャットで相談できるかつ、隙間時間にLINEだけで転職活動が行えるというメリットがあります。

そのため、必要なタイミングでアドバイスをしてもらえることができ、充実した転職活動を進めることができます。

保育士ワーカー|保育士が支持する保育士転職サイト

「保育士ワーカー」は、保育園、幼稚園、院内保育、企業内など数万件を超える求人を無料でご紹介してくれる転職サイトかつ、高給与で残業少ないなどの求人が多いのが特徴です。

また利用した保育士のユーザー満足度は97%と高い支持率を得ています。

求人数が多いので、とりあえず色んな求人をチェックして、良さそうな求人があったら応募したいし、転職を考えてみたいという方におすすめです。

せんとなび保育|前払い・週払い制度あり

「せんとなび保育」は、業界トップレベルの時給で給料の前払いもしく週払いができる転職サイトです。

また現場をよく知っているせんとなびのスタッフが在籍しているので、難しい人間関係の構築面もサポートしてくれます。

そのため、職場で何か嫌なことがあったりしたときは、職場に言いにくいこともあると思うので、その際はせんとなびのスタッフに相談できる環境が整っています。

保育士が直面するよくある質問

保育士として働く中で、多くの方が様々な疑問や不安を抱えています。

キャリアの将来性や転職の可能性、業界の実態など、明確な答えが欲しい質問は数多く存在するでしょう。

以下で詳しく解説していきます。

これらの疑問に対する正確な情報は、現役保育士のキャリア判断や心の安定に大きく影響します。

保育士の離職率は本当に高いのか?

保育士の離職率は実際に高く、厚生労働省の調査によると全産業平均の約15%に対し、保育士は約10%と決して低くありません。

特に経験3年未満の若手保育士の離職率は20%前後と高く、「いい人ほどやめる」現象が顕著に表れています。

離職率が高い主な理由は、低賃金・長時間労働・人間関係の難しさの3つです。

全国保育士養成協議会の調査では、離職理由の上位に「給与への不満」「労働時間の長さ」が挙げられており、真面目で子どもに寄り添う「いい保育士」ほど、理想と現実のギャップに苦しむ傾向があります。

「もっと子どもたちのために時間を使いたいのに、事務作業に追われる日々…」と感じる保育士は少なくないでしょう。

近年は処遇改善や働き方改革により状況は徐々に改善されつつありますが、保育の質を維持するためには、さらなる職場環境の整備が必要です。

保育士の離職率の高さは、子どもたちの安定した保育環境を脅かす社会問題となっています。

保育士の仕事に求められるメンタルは?

保育士の仕事には、特別なメンタル強さが必要です。

子どもたちの成長を支える喜びがある一方で、日々の感情労働が蓄積していくからです。

良質な保育を提供するためには、感情のコントロール力が不可欠となります。

「今日も笑顔で子どもたちに接しなければ…」と自分を奮い立たせる日々が続くことも少なくないでしょう。

保育士に求められるメンタル面の特性には主に以下のものがあります。

- レジリエンス(回復力):予期せぬトラブルや保護者からのクレームに直面しても、立ち直る力が必要です。

- 感情労働への耐性:自分の感情を抑えながら、常に穏やかに対応し続ける強さが求められます。

- ストレス管理能力:多忙な業務や人間関係のストレスを適切に発散できる自己管理力が重要です。

特に「いい保育士」ほど、子どもたちや保護者のために自分を犠牲にしがちな傾向があります。

しかし、メンタル面での自己ケアを怠ると、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥るリスクが高まります。

「子どものために」と頑張りすぎる保育士ほど、自分自身のケアを後回しにしてしまうことが多いのです。

理想と現実のギャップに苦しむ保育士も少なくありません。

保育の質を高めたいという思いと、限られた時間や人員という現実との間で板挟みになり、精神的な疲労を感じることがあるのです。

良い保育士であるほど、このギャップに苦しみ、最終的に離職を選択するケースも見られます。

メンタルヘルスを維持するためには、同僚との信頼関係構築や、プライベートでのリフレッシュ時間の確保が大切です。

また、専門家によるスーパービジョンや研修を通じて、感情労働に対する理解を深めることも効果的でしょう。

保育士として長く活躍するためには、子どもたちへの愛情と同じくらい、自分自身への思いやりも必要なのです。

保育士から他職種への転職は可能か?

保育士から他業種への転職は十分に可能です。

保育士として培った「子どもへの対応力」「コミュニケーション能力」「忍耐力」「臨機応変な対応力」などのスキルは、多くの職場で高く評価されます。

実際に転職先として人気があるのは以下の職種です。

- 児童指導員:児童養護施設や学童保育などで、保育のスキルをそのまま活かせる仕事です。

- 企業内保育所スタッフ:一般企業が運営する保育施設で、福利厚生の一環として働けます。

- 幼児教室講師:教育系の知識を活かし、より専門的な教育に携われる職種です。

- 一般事務職:書類作成や電話対応など、保育士で培った几帳面さやコミュニケーション能力が活きます。

「保育士は狭い世界だから抜け出せないのでは…」と不安に思っている方も多いでしょう。

しかし実際には、保育士の経験は「人と関わる仕事」全般で高く評価されることが多いのです。

転職を成功させるコツは、保育士としての経験を他業種でどう活かせるかを明確に伝えること。

履歴書や面接では、「困難な状況でも冷静に対応できる力」「チームワーク力」など、汎用的なスキルとして表現することが大切です。

保育士資格は一生の財産となります。

たとえ一度他業種に転職しても、将来また保育の世界に戻ることも可能な選択肢の広さが魅力です。

まとめ:保育士のいい人ほどやめる現象を解決するために

今回は、保育士の仕事に悩みや疑問を抱えている方に向けて、

- 保育士のいい人ほどやめる現象の実態

- やめてしまう主な理由と背景

- 保育士として働き続けるための具体的な対策法

筆者の経験を交えながらお話してきました。

保育士のいい人ほどやめる現象は、真面目で責任感が強い方ほど燃え尽きやすいという構造的な問題から生じています。

子どもへの愛情と使命感から無理を重ねてしまうことが、最終的に離職につながってしまうのです。

あなたが今、保育の仕事に疲れを感じているとしても、それはあなたの能力や適性の問題ではありません。

これまで子どもたちのために尽くしてきた努力や情熱は、決して無駄になっていないことを覚えておいてください。

適切な境界線の設定や職場環境の改善、そして自己ケアの実践によって、保育士としての喜びを取り戻すことは十分に可能でしょう。

明日からでも実践できる小さな変化から始めて、あなたらしい保育を続けていける環境を一緒に作っていきましょう。

レバウェル

レバウェル スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー