「保育士の仕事は好きだけど、周りの先輩たちがどんどん辞めていくのを見ると不安になる…」

「このまま保育士を続けていけるか心配だな…」

保育業界の高い離職率の背景には、様々な理由が隠れています。

この記事では、保育士の仕事に不安を感じている方や転職を検討している保育士の方に向けて、

- 保育士の離職率が高い本当の理由と現状分析

- 長く働き続けられる職場を見つけるための選び方のポイント

- 実際に働きやすい環境で活躍している保育士の成功事例

上記について、解説しています。

保育士という素晴らしい仕事を長く続けるためのヒントが満載です。

自分に合った職場環境を見つけることで、子どもたちと笑顔で向き合える日々を取り戻せるかもしれません。

より良い保育環境で活躍するためのきっかけとして、ぜひ参考にしてください。

好きなところから読む

高い理由は?保育士の離職率の現状と背景

保育士の離職率は全産業平均と比較して約2倍の15%前後と非常に高い水準にあります。

特に私立保育園では20%を超える施設も少なくありません。

この高い離職率の背景には、労働環境の厳しさと待遇の低さという構造的な問題が存在します。

保育士は子どもの命を預かる重要な仕事であるにもかかわらず、その責任の重さに見合った社会的評価や処遇が十分でないのが現状です。

例えば、厚生労働省の調査によると、保育士の平均給与は全産業平均より約10万円低く、労働時間は長いという実態があります。

また、保護者対応や書類作業の増加など、保育以外の業務負担も年々増加傾向にあることが離職につながっています。

他職種と比較しても特徴的な傾向が見られるので、以下で詳しく解説していきます。

公立と私立の保育園では離職率に大きな差があり、経験年数によっても退職理由は異なります。

公立と私立保育園の離職率の違い

公立保育園と私立保育園では、離職率に明確な違いがあります。

一般的に私立保育園の方が離職率が高く、公立保育園は安定性があるとされています。

公立保育園の離職率は年間約10%程度であるのに対し、私立保育園では約15~20%と高めの傾向にあります。

この差が生じる主な理由は雇用条件の違いです。

公立保育園では公務員としての安定した身分保障があり、給与体系も明確です。

一方、私立保育園は運営方針や経営状況によって労働環境に差があり、給与水準も公立に比べて低いケースが多いのが現状です。

「公立は安定しているけど、異動があるのが不安…」と考える保育士も少なくありません。

また、私立保育園では園の方針や保育内容に魅力を感じて就職する保育士も多いですが、理想と現実のギャップから早期離職につながるケースもあります。

公立保育園では行政の指導のもと、労働基準法の遵守や有給休暇の取得がしっかりと管理されている傾向があります。

私立保育園は園によって差が大きく、働きやすさを重視した園では離職率が低い例も見られます。

保育士の離職率の違いは、単に公立・私立の区分だけでなく、個々の職場環境や運営方針によっても大きく異なることを理解しておくことが重要です。

経験年数ごとの離職傾向

保育士の離職率は、経験年数によって大きく異なる傾向があります。

特に新人保育士の離職率は高く、厚生労働省の調査によると、就職後3年以内に約4割が退職するというデータが示されています。

「こんなはずじゃなかった…」と現実とのギャップに苦しむ新人保育士は少なくありません。

経験年数別の離職傾向を見ると、以下のような特徴があります。

- 1年未満:理想と現実のギャップ、職場環境への不適応が主な理由 実習では見えなかった業務の大変さや責任の重さに直面し、適応できないケースが多いです。

- 3~5年:キャリアアップや結婚・出産などのライフイベントによる離職 自身のキャリア形成を考え始める時期と、プライベートの変化が重なることが影響しています。

- 10年以上:管理職のプレッシャーや体力的な限界による離職 長年の経験を積んだベテランでも、年齢とともに体力的な負担が増すことが要因となります。

一方で、5年以上勤務している保育士は比較的安定して働き続ける傾向にあります。

初期の困難を乗り越え、職場に適応できた保育士は長く働き続けられることが多いでしょう。

経験を積むことで業務効率が上がり、精神的な余裕も生まれてくるためです。

経験年数による離職傾向を理解することは、自身のキャリアプランを考える上で重要な視点となります。

他職種との比較で見る保育士の離職率

保育士の離職率は他職種と比較して高い傾向にあります。

厚生労働省の調査によると、保育士の離職率は約10%で、全産業平均の離職率(約15%)よりは低いものの、教育・学習支援業(約8%)や医療・福祉業(約9%)と比べると高い数値を示しています。

特に注目すべきは、新卒保育士の3年以内離職率が約40%に達する点です。

これは看護師(約10%)や教員(約7%)と比較しても非常に高い数値といえるでしょう。

「保育の仕事は好きだけど、今の職場環境では続けられない…」と感じている保育士も少なくありません。

離職率の高さの背景には、以下の特徴的な要因があります。

- 給与水準の低さ:全産業平均と比較して約7万円低く、同じ対人サービス業である看護師と比べても約10万円の差があります。

- 責任の重さと評価のバランス:子どもの命を預かる重責がある一方で、社会的評価や処遇が見合っていないケースが多いです。

- キャリアパスの不明確さ:他業種と比較して昇進や専門性向上の道筋が見えにくく、将来展望を描きにくい環境があります。

保育士の離職率の高さは、単に個人の問題ではなく、保育業界全体の構造的な課題を反映しています。

離職率が高い保育士が辞める主な理由

保育士が辞める主な理由は、低賃金、過酷な労働環境、人間関係の難しさという3つの要因が複合的に作用しています。

多くの保育士が「やりがい搾取」と言われる状況に置かれ、責任の重さに見合わない待遇に不満を感じているのです。

厚生労働省の調査によれば、保育士の平均月給は他業種と比較して約10万円低いという現実があります。

例えば、新卒保育士の平均月給は約21万円で、全産業平均の約30万円と比べると大きな差があります。

また、持ち帰り仕事や行事準備などのサービス残業が常態化している職場も少なくありません。

以下で、保育士が辞める具体的な理由について詳しく解説していきます。

さらに、保護者対応や職場内の人間関係のストレスが重なり、心身の疲労が限界に達して退職を選ぶケースが多いのです。

給与が低いことによる退職

保育士の離職理由として最も大きいのが、給与の低さです。

厚生労働省の調査によると、保育士の平均月収は約23万円と全産業平均より約10万円低い水準にあります。

「こんなに頑張っているのに、この給料では生活が苦しい…」と感じている保育士は少なくないでしょう。

特に都市部では家賃が高く、給与だけでは生活を維持するのが難しい現実があります。

給与の低さは単なる金銭的な問題だけでなく、保育士としての専門性や努力が正当に評価されていないという心理的な不満にもつながっています。

責任の重さと給与のバランスが取れていないと感じる保育士が多いのです。

また、昇給の見込みが少ない職場も多く、長く働いても給与が大きく上がらない構造も離職を促す要因となっています。

給与面での不満は、保育士としてのモチベーション低下にも直結し、最終的に「もっと条件の良い職場で働きたい」という思いから退職を選択する保育士が増えているのが現状です。

民間の保育園では特に初任給が低く設定されていることが多く、生活の安定を求めて公立保育園や他業種へ転職するケースも珍しくありません。

過重労働と長時間労働の影響

保育士の離職理由として、過重労働と長時間労働の問題が深刻です。

保育現場では子どもの安全確保と質の高い保育提供の両立が求められ、日々の業務負担が非常に大きくなっています。

「書類作成が終わらず、毎日持ち帰り仕事をしている…」という声も少なくありません。

保育士の労働実態を具体的に見てみましょう。

- 保育時間外の業務:行事準備、保育計画作成、保護者対応などが勤務時間内に収まらないケースが多い

- サービス残業の常態化:残業代が十分に支払われないまま長時間労働を強いられるケース

- 休憩時間の確保困難:子どもから目を離せないため、休憩時間も実質的に業務になっている

特に小規模園では人員配置に余裕がなく、一人の保育士が担う責任と業務量が増大する傾向にあります。

また、保育士の仕事は肉体的にも精神的にも負担が大きく、慢性的な疲労感を抱える方も多いでしょう。

子どもの安全を確保しながら質の高い保育を提供するという責任の重さと、それに見合わない労働条件のギャップが、離職を考える大きな要因となっています。

長時間労働が続くと、プライベートの時間確保が難しくなり、ワークライフバランスが崩れてしまいます。

特に結婚や出産を機に、自身の家庭との両立が困難となり退職を選ぶケースも少なくありません。

過重労働の問題は個人の努力だけでは解決困難であり、保育現場全体の構造的な課題として認識する必要があります。

>二度とやりたくない理由を見る

人間関係の難しさ

保育士の職場では、人間関係の難しさが離職理由の大きな要因となっています。

特に保育現場では、同僚や上司との関係だけでなく、保護者との関係構築も求められるため、コミュニケーション負荷が非常に高いのが現状です。

「ベテラン保育士と新人保育士の考え方の違いに悩んでいる…」という声も少なくありません。

保育方針の違いや世代間ギャップが、日々のストレスとなることも多いでしょう。

また、保護者対応の難しさも大きな課題です。

保育士は子どもの様子を的確に伝えながら、時には厳しい内容も伝えなければならないため、高度なコミュニケーション能力が求められます。

さらに、園長や主任との関係性が悪化すると、職場全体の雰囲気に影響し、精神的負担が増大します。

このような複雑な人間関係の中で、適切なサポート体制がない環境では、心身の疲労が蓄積し、最終的に離職につながるケースが多いのです。

人間関係の問題は、給与や労働時間と違って数値化しにくい分、解決が難しい課題となっています。

長く働ける保育園の選び方

長く働ける保育園を選ぶには、職場環境と待遇条件を事前に徹底調査することが重要です。

具体的には、職員の定着率や有給休暇の取得状況、残業の実態などを面接時に質問したり、口コミサイトで評判を調べたりすることで、長期的に働ける環境かどうかを見極められます。

以下で詳しく解説していきます。

理想的な職場を見つけるためには、見学時の雰囲気や現場の保育士の表情、園の理念と自分の価値観の一致度をチェックすることが欠かせません。

職場の雰囲気と環境を確認する方法

保育士として長く働ける職場を見つけるには、実際の雰囲気や環境を事前に確認することが重要です。

まず、求人情報だけでなく実際の保育園を見学することをおすすめします。

「見学だけでも大丈夫ですか?」と問い合わせてみましょう。

見学時には以下のポイントに注目すると良いでしょう。

- 保育士同士のコミュニケーション:実際に保育士がどのように会話しているか、笑顔で話しているかを観察します。

- 園長や主任の対応:質問に丁寧に答えてくれるか、現場の声を聞く姿勢があるかをチェックしましょう。

- 保育室の様子:清潔さや子どもたちの表情、保育環境が整っているかを確認します。

「この園は雰囲気が良さそうだけど、本当に長く働けるかな…」と不安に感じる方もいるでしょう。

そんな時は、実際に働いている保育士の声を聞くことも効果的です。

可能であれば、面接時に現場の保育士と話す機会を設けてもらうよう依頼してみてください。

また、口コミサイトや保育士専門の転職サイトの評判も参考になります。

ただし、一部の極端な意見に惑わされないよう、複数の情報源から総合的に判断することが大切です。

職場見学と実際の保育士の声を聞くことで、自分に合った環境かどうかを見極めることができるでしょう。

給与や福利厚生のチェックポイント

保育士として長く働くためには、給与や福利厚生の条件を事前に確認することが重要です。

まず確認すべきは基本給与と昇給制度です。

保育士の平均月給は23万円前後ですが、施設によって大きく異なります。

「給与が低くて生活が厳しい…」と悩む保育士は少なくありません。

求人情報では基本給だけでなく、賞与(ボーナス)の回数と金額も必ずチェックしましょう。

福利厚生面では以下のポイントを確認することをおすすめします。

- 社会保険完備:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険が適切に整備されているか確認しましょう。

- 有給休暇の取得状況:制度があっても取りにくい環境では意味がありません。

- 産休・育休制度:女性が多い職場だからこそ、実際に取得した事例があるかどうかが重要です。

- 残業手当の支給状況:持ち帰り仕事が多い保育現場では、残業代がきちんと支払われるかが大切なポイントになります。

面接時には遠慮せずに、これらの条件について質問することが大切です。

また、現場で働く保育士の様子や定着率も重要な判断材料となるでしょう。

給与や福利厚生が充実している職場は、保育士を大切にする姿勢の表れであり、長く働ける環境である可能性が高いといえます。

保育士が活躍できる他の職場

保育士の資格を活かせる場所は、従来の保育所だけではありません。

多様な職場で保育士の専門性が求められており、自分に合った環境を選ぶことで長く活躍できるチャンスがあります。

保育士資格は子どもの発達支援や福祉分野でも重宝され、働き方の選択肢が広がっています。

保育所以外にも、児童館や企業内保育、発達支援施設など、保育士の知識と経験を活かせる職場は数多く存在するのです。

児童発達支援や放課後等デイサービス

保育士の資格を活かせる転職先として、児童発達支援や放課後等デイサービスが注目されています。

これらの施設では発達に特性のある子どもたちの支援を行い、少人数制で関わることができるため、一人ひとりに丁寧な関わりが可能です。

「大人数の子どもを見る保育園の環境に疲れてしまった…」という方にとって、新たなやりがいを見つけられる職場といえるでしょう。

児童発達支援では主に未就学児を対象に、放課後等デイサービスでは学齢期の子どもたちの成長をサポートします。

保育士の専門知識を活かしながら、子どもの特性に合わせた支援プログラムを提供する点にやりがいを感じる方も多いようです。

勤務時間も保育園と比較して短く設定されていることが多く、ワークライフバランスを重視したい方に適しています。

給与面では保育園と同等か、専門性を評価されて高めに設定されているケースもあります。

子どもの成長に長期的に関われる点や、保護者支援のスキルも身につく点も魅力と言えるでしょう。

保育士としての経験を活かしながら、より専門的な支援スキルを身につけたい方にとって、キャリアアップの選択肢となっています。

企業内保育所や病院内保育所

企業内保育所や病院内保育所は、保育士が一般的な保育園とは異なる環境で活躍できる場所です。

企業内保育所では、その企業の従業員の子どもを対象に保育サービスを提供します。

出勤時間に合わせた運営が多く、一般的な保育園よりも柔軟な勤務形態が特徴です。

「企業の福利厚生の一環として運営されているから、待遇が良い場合が多いのでは?」と期待する方もいるでしょう。

実際に、大手企業が運営する保育所では、給与水準が一般の保育園より高めに設定されていることがあります。

病院内保育所は医療従事者の子どもを預かる施設で、24時間体制や夜勤対応など特殊な勤務形態があります。

こうした職場では子どもの人数が比較的少なく、きめ細かな保育が可能な点も魅力です。

また、企業や病院という組織の一部として運営されるため、人間関係のトラブルが少ない傾向にあります。

転職を考える保育士にとって、これらの職場は新たなキャリアパスとして検討する価値があるでしょう。

児童養護施設や学童保育

保育士の資格を活かして児童養護施設や学童保育で働くことも、魅力的な選択肢です。

児童養護施設では、様々な事情で家庭で暮らせない子どもたちの生活全般をサポートします。

保育所とは異なり、子どもたちの生活に深く関わるため、より深い信頼関係を築けることが特徴でしょう。

「保育所では経験できない、子どもの成長を長期的に見守れる環境で働きたい…」と考える保育士にとって、やりがいを感じられる職場となります。

一方、学童保育(放課後児童クラブ)は、小学生を対象とした放課後の居場所づくりを担当します。

勤務時間が主に午後からであり、保育所よりも労働時間が短い傾向があるため、ワークライフバランスを重視する方に向いています。

また、長期休暇中は一日保育となりますが、保育所と比べて身体的負担が少ない点も魅力です。

これらの職場は保育士の専門性を活かしながら、保育所とは異なる環境で子どもと関わることができる貴重な選択肢となっています。

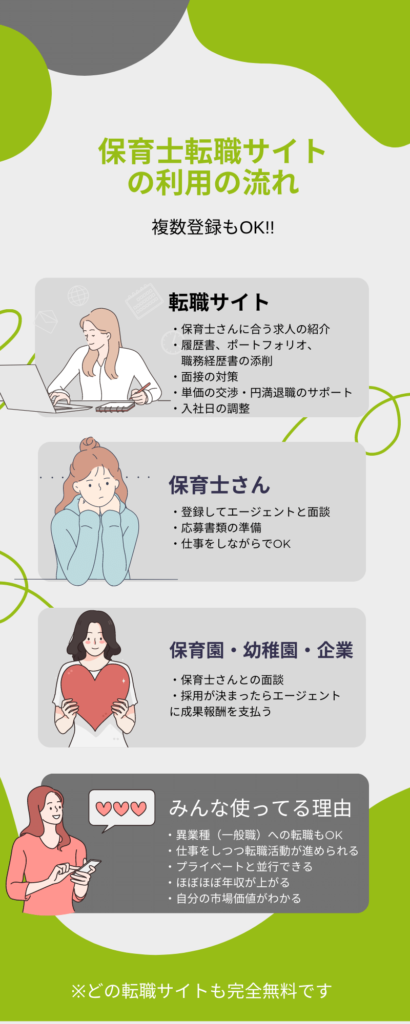

他の職場への転職に利用できる保育士向け転職サイト3選!

| 人気サイト ランキング | 求人数 4月更新 | おすすめの人/特徴 |

|---|---|---|

| 累計40万人が利用!! 保育士バンク!  公式サイトへ | 59,982件 | ・迷ったらコレ!全ての保育士におすすめ!! ・LINEだけで転職活動ができる ・退職交渉や次の職場の条件の交渉も代行 |

保育士間の転職 保育士ワーカー  公式サイトへ | 42,649件 | ・保育業界トップクラスの求人数!! ・支持率No.1の実績あり ・年間転職成功者数30,000人※トライトグループ合計実績 |

| すぐお金が必要なら せんとなび保育士  公式サイトへ | 20,000件 | ・前払い、週払いも可能!! ・短期、短時間、フルタイムの求人が豊富 ・業界トップクラスの高時給 |

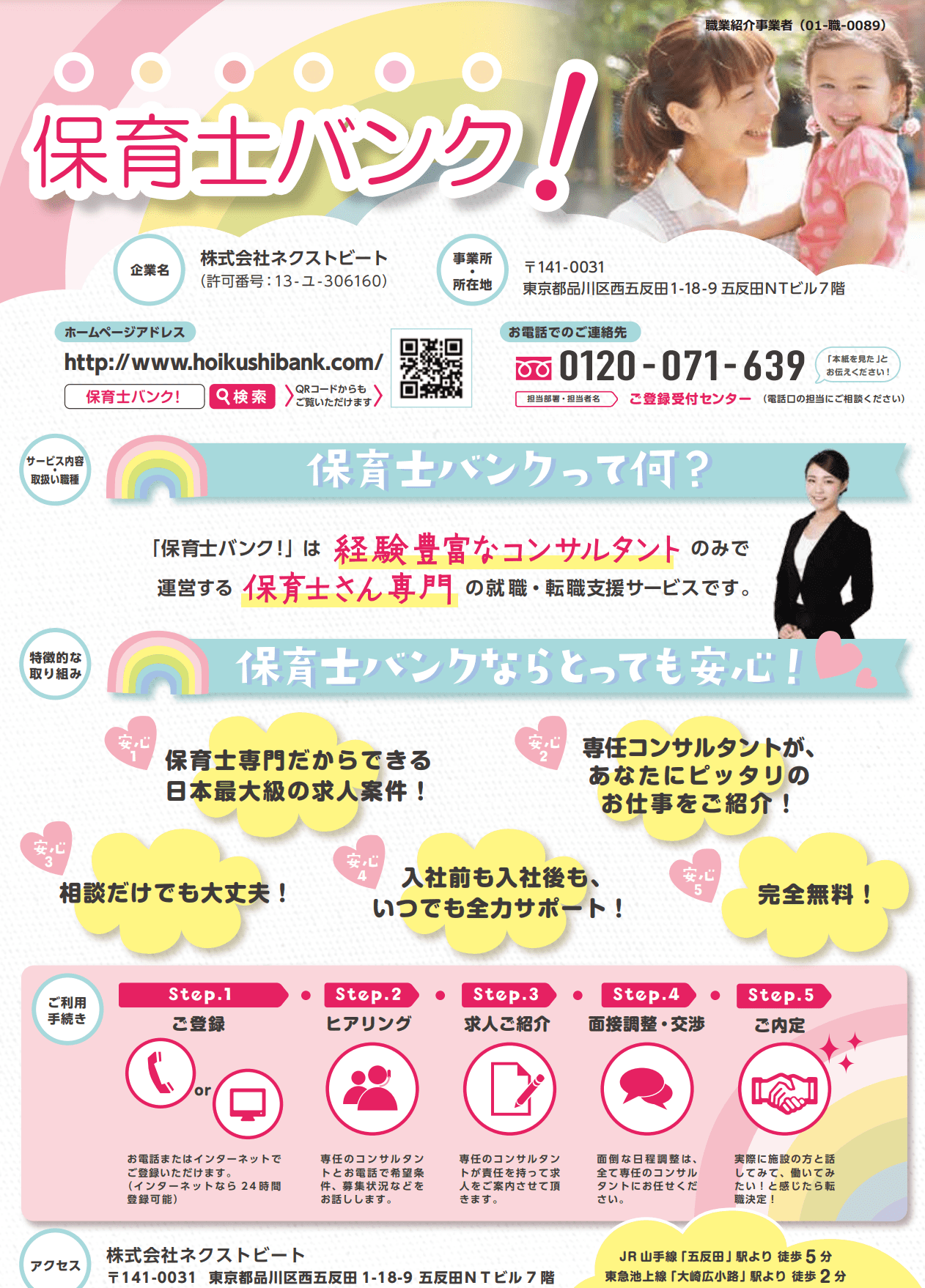

保育士バンク!|業界トップクラスの累計40万人が利用

「保育士バンク!」は厚生労働省の適正認定を持っている人材紹介会社で2万園以上と提携しており、保育士バンクにしかない保育園情報が充実しています!(プレミア求人が多数)

大手だからこその求人をトップクラスで保有し、LINEで利用できるのでいつでもチャットで相談できるかつ、隙間時間にLINEだけで転職活動が行えるというメリットがあります。

そのため、必要なタイミングでアドバイスをしてもらえることができ、充実した転職活動を進めることができます。

保育士ワーカー|保育士が支持する保育士転職サイト

「保育士ワーカー」は、保育園、幼稚園、院内保育、企業内など数万件を超える求人を無料でご紹介してくれる転職サイトかつ、高給与で残業少ないなどの求人が多いのが特徴です。

また利用した保育士のユーザー満足度は97%と高い支持率を得ています。

求人数が多いので、とりあえず色んな求人をチェックして、良さそうな求人があったら応募したいし、転職を考えてみたいという方におすすめです。

せんとなび保育|前払い・週払い制度あり

「せんとなび保育」は、業界トップレベルの時給で給料の前払いもしく週払いができる転職サイトです。

また現場をよく知っているせんとなびのスタッフが在籍しているので、難しい人間関係の構築面もサポートしてくれます。

そのため、職場で何か嫌なことがあったりしたときは、職場に言いにくいこともあると思うので、その際はせんとなびのスタッフに相談できる環境が整っています。

保育士の離職率に関するよくある質問

保育士の離職に関する疑問は、業界全体の課題を反映しています。

多くの方が「なぜこんなに辞める人が多いのか」「どうすれば状況は改善するのか」と考えているでしょう。

これらの質問に答えることで、保育業界の現状と未来について理解を深めることができるのです。

実際に現場では、給与改善や業務効率化、メンタルヘルスケアの充実など、様々な取り組みが始まっています。

保育士の離職率を下げるためには?

保育士の離職率を下げるには、まず待遇改善が不可欠です。

給与アップや福利厚生の充実により、経済的な不安を解消することが効果的でしょう。

労働環境の改善も重要な要素です。

残業削減や休憩時間の確保、有給休暇が取りやすい体制づくりが必要です。

「このままでは良い保育ができない…」と悩む保育士は少なくありません。

そのため、適正な人員配置による業務負担の軽減も急務といえるでしょう。

コミュニケーションの活性化も効果的です。

- 定期的な面談制度の導入:保育士の悩みや要望を直接聞く機会を設けることで、早期に問題解決ができます

- 意見箱の設置:匿名で意見を出せる環境を整えることで、言いにくい問題も表面化させられますキャリアパスの明確化も離職防止に繋がります。

- 研修制度の充実:スキルアップの機会を提供することで、保育士の成長意欲を満たします

- 昇給・昇格の条件明示:将来の見通しが立つことで、長期的な就労意欲が高まりますICT化による業務効率化も有効な手段です。

書類作成や保護者連絡のデジタル化により、保育に集中できる環境を整えられます。

保育士の専門性を尊重する職場文化の醸成も重要です。

離職率低減には、経済面・労働環境・人間関係・キャリア面など、多角的なアプローチが必要なのです。

保育士の職場環境改善の取り組みは?

保育士の職場環境改善に向けた取り組みは、近年着実に進んでいます。

離職率を下げるための具体的な施策が全国各地で実施されています。

国や自治体レベルでは、処遇改善加算の拡充や保育士の配置基準見直しなど、制度面からの支援が強化されました。

民間企業による保育現場のICT化も進んでいます。

書類作成の電子化やタブレットによる業務効率化で、保育士の事務負担が軽減されつつあります。

「毎日の記録作業に追われて子どもと向き合う時間が減っていた…」という声も、ICT導入により改善されているケースが増えています。

先進的な保育園では以下のような取り組みが見られます。

- メンター制度の導入:新人保育士に経験豊富な先輩がついて相談に乗る体制を整えることで、早期離職を防止しています。

- フレックスタイム制の活用:個人の生活スタイルに合わせた勤務形態を選べるようにし、ワークライフバランスを実現しています。

- 定期的な研修機会の提供:専門性向上のための学びの場を設けることで、保育士のモチベーション向上につなげています。

こうした改善の取り組みは、保育士の働きがいと職場定着率の向上に確実に貢献しています。

まとめ:保育士の離職率を下げる職場選びのポイント

今回は、保育士の仕事に悩みや不安を抱えている方に向けて、

- 保育士の離職率が高い理由

- 働きやすい保育園の見分け方

- 保育士が長く働き続けるためのポイント

上記について、保育業界で転職支援をしてきた筆者の視点からお話してきました。

保育士の離職率が高い背景には、低賃金や人間関係の難しさ、過酷な労働環境といった構造的な問題があります。

しかし、すべての保育園が同じではなく、働きやすい環境を整えている園も確実に増えてきています。

これまでの職場で辛い思いをしたとしても、それはあなたの能力や適性の問題ではなく、環境との相性の問題かもしれません。

職場見学の際に保育士の表情や園長の姿勢をよく観察したり、実際に働いている保育士の声を聞いたりすることで、自分に合った職場を見つけることができるでしょう。

保育士としての経験やスキルは、子どもたちの成長を支える貴重な財産です。

ぜひ今回ご紹介したポイントを参考に、あなたらしく輝ける保育園を見つけ、やりがいを持って長く働き続けてください。

レバウェル

レバウェル スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー