「毎日の業務に追われて心身ともに疲れ果てた…もう保育士を続けるのは無理かもしれない」

と感じることはありませんか?

保育士という仕事は子どもたちの成長を支える素晴らしい職業ですが、時に限界を感じることもあるでしょう。

この記事では、心身の限界を感じている保育士の方に向けて、

- 保育士が「もう無理」と感じる原因と対処法

- 心身の健康を守るためのセルフケア方法

- 転職や休職を考える際の具体的なステップ

上記について、解説しています。

あなたの気持ちや状況は十人十色です。

無理をせず自分のペースで考えることが大切なので、この記事があなたの状況を整理する一助となれば幸いです。

結論、保育士が「もう無理」と感じてしまう背景は以下のとおりです。

| 主な要因 | 具体的な内容・影響 |

|---|---|

| 人手不足 | ・ 保育士一人あたりの業務量が著しく増加 ・ 十分な休憩時間が確保できない ・ 目が行き届かず、子どもの安全管理に不安が生じる ・ 保育の質を維持することが困難になる ・ 保育士自身の心身の疲弊につながる |

| 人間関係のストレス | ・ 同僚や上司との関係性に悩む(厳しい指導、批判など) ・ 保育方針の違いから意見が対立しやすい ・ 閉鎖的な環境で些細なことが問題化しやすい ・ 自信喪失や業務効率の低下につながる ・ 心身の健康に悪影響を及ぼす |

| 保育以外の業務 | ・ 書類作成(日誌、指導計画、連絡帳など)に多くの時間を要する ・ 行事準備や壁面装飾などの制作負担が大きい ・ 持ち帰り仕事が発生しやすい ・ 本来の子どもと関わる時間を圧迫する ・ 保育の質にも影響を及ぼす可能性がある |

| 労働環境・待遇 | ・ 長時間労働が常態化し、持ち帰り仕事も多い ・ 全産業平均と比較して給与水準が低い ・ 休憩時間が十分に確保されない職場がある ・ 体力的・精神的な負担が蓄積しやすい ・ ICT化や処遇改善の動きもあるが、依然として課題が多い |

保育士が限界を感じる理由とは?

保育士が限界を感じる理由とは?保育士が「もう無理」と限界を感じる背景には、複合的な要因が存在します。

慢性的な人手不足、複雑な人間関係、膨大な書類業務、そして待遇面の不満など、日々の業務に追われる中で心身ともに疲弊していくのです。

特に近年は保育ニーズの多様化により、保育士一人あたりの負担が増加傾向にあります。

子どもたちと向き合う時間よりも、事務作業や保護者対応に追われる現状に、やりがいを見失ってしまう保育士も少なくありません。

以下で詳しく解説していきます。

人手不足がもたらす影響

保育現場の人手不足は、保育士一人あたりの業務量を著しく増加させる深刻な問題です。

定員に対して保育士数が足りない状況では、一人で多くの子どもを見なければならず、十分な保育の質を保つことが困難になります。

「今日も人が休んで、またフリーの先生がいない…」と不安を感じながら保育に臨む日々が続くと、心身ともに疲弊してしまうでしょう。

人手不足の現場では、以下のような問題が発生します。

- 休憩時間の確保が難しくなる:トイレに行く時間すら取れないほど余裕がなくなることも少なくありません。

- 一人あたりの業務量の増加:本来複数人で行うべき業務を一人でこなさなければならなくなります。

- 安全管理の難しさ:目が行き届かず、子どもの安全確保に不安を感じる場面が増えます。

このような状況が続くと、「もう限界…」と感じる瞬間が訪れるのは自然なことです。

人手不足は単なる忙しさの問題ではなく、保育の質と保育士自身の健康に直結する重大な課題といえます。

人間関係のストレス

保育現場での人間関係のストレスは、多くの保育士が「もう無理」と感じる大きな要因です。

職場の人間関係の悩みは、子どもたちとの関わりよりも同僚や上司との関係性から生じることが多いでしょう。

特に経験の浅い保育士は、先輩保育士からの厳しい指導や批判に傷つくケースがあります。

「自分のやり方は間違っているのかもしれない…」と自信を失ってしまう状況は珍しくありません。

また、保育方針の違いから生じる意見の対立も大きなストレス源となっています。

子どもへの接し方や指導法について、世代間や個人間で考え方の相違があるため、摩擦が生じやすい環境と言えるでしょう。

さらに、閉鎖的な環境で長時間過ごすことで、些細な行き違いが大きな問題に発展することもあります。

保育園という限られた空間で毎日顔を合わせる関係性は、時に息苦しさを感じさせることも。

このような人間関係のストレスは、日々の業務効率を下げるだけでなく、心身の健康にも悪影響を及ぼします。

保育士が抱える人間関係の悩みは、単なる個人間の問題ではなく、職場環境全体の課題として認識し対処することが重要です。

保育以外の業務が多すぎる

保育士の業務は、子どもたちの保育だけではありません。

書類作成や環境整備など、保育以外の業務が山積みになっていることが大きな負担となっています。

特に負担が大きいのが書類業務です。

保育日誌や指導計画、連絡帳の記入など、日々の記録作業に追われる保育士は少なくありません。

「今日も持ち帰り仕事になってしまった…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

これらの業務は本来の子どもと関わる時間を圧迫し、保育の質にも影響を及ぼすことがあります。

さらに行事の準備や壁面装飾の制作なども、保育時間外に行わざるを得ないケースが多く見られます。

保育士の業務負担を軽減するためには、以下のような工夫が効果的です。

- ICT化の推進:保育記録や連絡帳のデジタル化により、記入時間を大幅に短縮できます。

- 業務の優先順位付け:すべてを完璧にこなそうとせず、重要度に応じて取り組むことが大切です。

- チーム内での役割分担:得意分野を活かした分担制を導入することで、一人あたりの負担を減らせます。

保育以外の業務が多すぎる状況は、保育士の「もう無理」という気持ちを引き起こす大きな要因となっています。

業務の効率化と適切な分担が、保育士の負担軽減には不可欠なのです。

労働環境と待遇の現状

保育士の労働環境と待遇は、多くの課題を抱えています。

長時間労働が常態化している職場が多く、持ち帰り仕事も珍しくありません。

「今日も書類作成で帰りが遅くなってしまった…」と感じている方も少なくないでしょう。

現場の実態として、保育士の平均年収は約320万円と全産業平均より約100万円低い状況です。

この待遇の低さが、保育士不足の大きな要因となっています。

また、休憩時間が十分に確保されない職場も多く、体力的・精神的な負担が蓄積しやすい環境です。

特に小規模保育施設では、人員配置の都合上、休憩を取りづらい状況が発生しています。

労働環境改善の動きとしては、ICT化による業務効率化や、補助職員の導入などが進められています。

- 業務効率化の取り組み:書類のデジタル化や写真・動画記録の活用で、事務作業の負担軽減を図る施設が増えています。

- 職場環境改善の事例:シフト制の見直しや有給休暇取得促進など、働きやすさを重視する園も出てきました。

待遇面では、処遇改善加算の拡充や、キャリアアップ制度の導入など、給与面での改善策も徐々に広がっています。

保育士の労働環境と待遇の改善は、保育の質を維持するためにも不可欠な課題です。

保育士の給与事情と今後の展望

保育士の給与は長年低水準で推移してきましたが、近年は改善の兆しが見えています。

2023年から始まった処遇改善加算の拡充により、全国平均で月3%程度の昇給が実現しました。

しかし、依然として全産業平均と比較すると約7万円の差があるのが現状です。

政府は2024年度から保育士の給与をさらに3%引き上げる方針を示しており、処遇改善に向けた動きが加速しています。

また、一部の自治体では独自の補助金制度を設けるなど、地域レベルでの支援も広がりつつあります。

2024年の給与改善策は?

2024年度から保育士の給与は全国平均で約3%上昇する見込みです。

政府は保育士の処遇改善策として、新たに月額約9,000円の給与引き上げを実施する方針を打ち出しました。

これは従来の処遇改善加算に加えて適用されるもので、特に経験年数の長い保育士ほど恩恵を受けやすい仕組みとなっています。

「もう給料が低すぎて生活できない…」と感じている方にとって、一条の光となるかもしれません。

ただし、この改善策は各自治体や施設によって適用状況が異なります。

勤務先の園長や運営法人に確認することで、自分の給与がどう変わるのか把握しましょう。

また、キャリアアップ研修を受講することで、さらに月額4万円程度の手当が付く制度も継続されています。

保育士の専門性を高めながら収入アップを目指す道筋も用意されているのです。

給与改善は一歩前進したものの、他業種との格差解消にはまだ道半ばといえるでしょう。

借り上げ社宅制度の活用法

借り上げ社宅制度は保育士の住居費負担を大幅に軽減できる強力な福利厚生です。

この制度を利用すると、家賃の一部または全額を園が負担してくれるため、生活コストを抑えながら働くことが可能になります。

「家賃の心配がなくなるなら、もう少し頑張れるかも…」と感じる方も多いでしょう。

制度を活用するには、まず勤務先に制度の有無を確認することが第一歩です。

制度がある場合は、適用条件や補助額の詳細を人事担当者に相談してみましょう。

利用の際のポイントは以下の通りです。

- 補助額の上限:一般的に家賃の50~80%程度、または定額(2~5万円程度)の補助が多い

- 利用条件:勤続年数や正社員であることが条件となるケースがある

- 税金面:一定額以上の補助は給与所得として課税される場合がある

転職を考える際は、この制度の有無を重要な判断材料にするのも賢明です。

求人情報で「借り上げ社宅あり」と明記されている園は、待遇面で優れている可能性が高いでしょう。

実際に制度を利用している保育士からは「家賃負担が減って精神的にも余裕ができた」という声も多く聞かれます。

借り上げ社宅制度は、経済的負担を軽減するだけでなく、通勤時間の短縮にもつながり、ワークライフバランスの改善にも効果的です。

保育士が抱える保護者対応の悩み

保育士が保護者対応に悩みを抱えるケースは非常に多いです。

保護者との関係構築は保育の質に直結するため重要ですが、価値観の違いやコミュニケーションの難しさから精神的負担となることがあります。

例えば、子どもの怪我や発達に関する伝え方、行事への参加要請など、デリケートな話題は特に気を遣うポイントとなるでしょう。

避けるべきNGワードとは

保育士と保護者のコミュニケーションでは、信頼関係を損なう言葉遣いに注意が必要です。

特に避けるべきNGワードには以下のようなものがあります。

- 「うちの園ではこうしています」 保護者の意見を否定し、園のルールを押し付けているように聞こえてしまいます。

- 「お母さんだから〇〇してください」 性別役割を固定化し、保護者を傷つける可能性があります。

- 「他のお子さんは〇〇できています」 比較表現は子どもの個性を否定し、保護者の不安を煽ります。

- 「忙しいので」 自分の都合を優先しているように聞こえ、保護者の信頼を失います。

「この子はいつも〇〇で…」と否定的な印象を伝えてしまうことも避けるべきでしょう。

代わりに使うべき表現としては、「〇〇さんはこんな素敵なところがあります」と肯定的な面を伝えたり、「一緒に考えていきましょう」と協力姿勢を示す言葉があります。

言葉選びに困ったときは、「自分がその立場だったらどう感じるか」を考えることが大切です。

保護者との良好な関係構築は、保育士の仕事を円滑にする重要な要素となります。

責任の重さとその対処法

保育士の仕事には、子どもの命と成長を預かるという重大な責任が伴います。

この責任の重さは、日々のプレッシャーとなって保育士の心身に負担をかけることがあるでしょう。

「今日も事故なく一日を終えられるだろうか…」と常に緊張状態が続くと、精神的に疲弊してしまいます。

責任の重さに対処するためには、まず自分一人で抱え込まない姿勢が大切です。

チームで保育を行うという意識を持ち、同僚との連携を密にしましょう。

具体的な対処法としては以下のポイントが有効です。

- 記録をしっかりと残す:事故やトラブルの際に経緯を説明できるよう、日々の保育記録を丁寧につけておくことで安心感が生まれます。

- 研修に積極的に参加する:知識やスキルを高めることで自信につながり、責任への向き合い方が変わってきます。

- メンタルケアの時間を確保する:趣味や運動など、仕事から離れてリフレッシュする時間を意識的に作りましょう。

また、園の方針や対応に不安を感じる場合は、具体的な改善案を上司に提案することも検討してみてください。

責任を感じることは保育士として大切な資質ですが、過度な負担は質の高い保育の妨げになります。

適切なバランスを見つけることが、長く保育士を続けるための鍵となるでしょう。

限界を感じた時の具体的な対処法

限界を感じた保育士が最初にすべきことは、自分の心と体のサインに素直に向き合うことです。

無理を続けると心身の健康を損なうだけでなく、子どもたちへの保育の質も低下してしまいます。

限界のサインを感じたら、まずは一呼吸置いて自分自身を大切にする選択をしましょう。

具体的な対処法としては、信頼できる同僚や上司に状況を相談する、業務の優先順位を見直す、必要に応じて休暇を取得するなどが効果的です。

また、専門家のカウンセリングを受けることで、客観的な視点から自分の状況を整理できることもあります。

以下で詳しく解説していきます。

同僚や上司に相談する方法

保育士が限界を感じたとき、同僚や上司への相談は重要な解決策の一つです。

まず、具体的な問題点を整理してから相談することが効果的でしょう。

「もう限界かも…」と感じたら、感情的になる前に冷静に状況を振り返ってみましょう。

相談する際のポイントは以下の通りです。

- 具体的な事例を挙げる:問題の本質が伝わりやすくなり、解決策も見つけやすくなります。

- 感情的にならず事実を伝える:感情的になると相手に伝わりにくく、建設的な話し合いができません。

- 相談するタイミングを選ぶ:忙しい時間帯を避け、相手に余裕があるときを選びましょう。

上司に相談する場合は、問題点だけでなく自分なりの解決案も用意しておくと良いでしょう。

同僚に相談する際は、信頼関係のある人を選び、プライバシーに配慮した場所で話すことが大切です。

また、園長や主任に直接相談しづらい場合は、メンター制度がある保育園ならそれを活用するのも一つの方法です。

相談後は必ずフォローアップを行い、状況が改善されているか確認することも忘れないでください。

適切な相談は、あなたの負担を軽減するだけでなく、職場環境の改善にもつながる可能性があります。

負担軽減のための工夫

保育士の業務負担を軽減するための具体的な工夫は、日々の小さな改善から始まります。

まず時間管理の見直しが効果的です。

業務の優先順位を明確にし、To-Doリストを作成して計画的に進めることで、効率よく仕事を片付けられます。

「今日も書類が終わらない…」と悩んでいる方も多いでしょう。

書類作成は時間を決めて集中的に行い、可能なものはテンプレート化すると良いでしょう。

また、同僚との業務分担も重要な工夫です。

- 得意分野を活かした役割分担

- 行事準備の共同作業化

- 保育記録の簡略化(要点のみのメモ方式の採用)

ICTツールの活用も負担軽減に効果的です。

写真や動画で子どもの様子を記録し、後から保育記録を作成する方法は時間短縮になります。

また、自分自身のケアも忘れないことが大切です。

休憩時間は必ず取り、深呼吸や簡単なストレッチで気分転換しましょう。

日々の小さな工夫の積み重ねが、保育士の負担軽減につながります。

休息の重要性とその取り方

保育士の仕事は心身ともに疲労が蓄積しやすく、定期的な休息が不可欠です。

適切な休息を取らないと、バーンアウト(燃え尽き症候群)に陥るリスクが高まります。

「もう一日も休めない状況が続いている…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

休息の取り方には、短期的なものと長期的なものがあります。

短期的な休息方法としては以下が効果的です。

- 昼休憩の有効活用:15分でも一人になれる時間を確保し、スマホやSNSから離れて深呼吸するだけでも効果があります。

- 5分間の気分転換:保育中でも子どもたちが落ち着いている時に、意識的に深呼吸をする習慣をつけましょう。

- 帰宅後のリラックスタイム:家事や育児に追われても、入浴時間だけは自分のために確保する工夫をしてみてください。

長期的な休息としては、有給休暇の計画的取得が重要です。

連休が取れなくても、月に1日でも自分のための日を作ることで心身のリフレッシュになります。

また、睡眠の質を高めることも重要な休息法の一つです。

就寝前のスマホ使用を控え、寝室の環境を整えるだけでも睡眠の質は向上します。

休息は「贅沢」ではなく、プロフェッショナルとして子どもたちに質の高い保育を提供するための「必要条件」だと認識しましょう。

自分を大切にすることで、結果的に子どもたちにも良い影響を与えられるのです。

転職を視野に入れる際のポイント

保育士として限界を感じたとき、転職は有効な選択肢の一つです。

転職を考える際は、まず自分の価値観や優先したい条件を明確にしましょう。

「このまま続けても何も変わらないかも…」と感じたら、具体的な行動を起こす時かもしれません。

転職を視野に入れる際の重要ポイントは以下の通りです。

- 退職時期の計画:年度途中の退職は園に負担をかけるため、可能であれば年度末の退職を検討しましょう。

- 転職先の情報収集:口コミサイトや知人の体験談など、複数の情報源から職場環境を調査することが大切です。

- 面接での質問準備:残業時間や持ち帰り仕事の有無、休暇取得状況など、具体的な労働条件を質問しましょう。

- 条件交渉の準備:自分の経験やスキルを整理し、希望する条件を明確に伝えられるよう準備しておきます。

転職活動は在職中から始めることで、焦らず理想の職場を見つけることができます。

適切な転職先選びは、保育士としての新たなやりがいを見つける重要な一歩となるでしょう。

理想の職場を見つけるために

理想の職場を見つけるためには、自分の価値観と職場の特徴をしっかりマッチングさせることが重要です。

保育士として「もう無理」と感じたとき、次の一歩を踏み出すには自分に合った環境を選ぶ必要があります。

何を優先したいのか、どんな保育観を大切にしたいのかを明確にしておきましょう。

例えば、残業の少なさを重視するなら企業主導型保育施設、保育の質にこだわりたいなら特色ある私立園、安定性を求めるなら公立園など、自分の希望に合わせた選択肢があります。

職場見学や面接時の質問を通して、実際の雰囲気を確かめることも大切です。

転職先選びのコツ

保育士から転職する際の職場選びは、自分の価値観や希望条件を明確にすることが最も重要です。

理想の職場を見つけるためには、以下のポイントを押さえましょう。

- 労働時間と休日:残業の有無や休日数、有給休暇の取得率などを事前に確認することで、ワークライフバランスを保てる職場かどうか判断できます。

- 人間関係の雰囲気:面接時の対応や職場見学で感じた印象を大切にしましょう。

- 給与条件と福利厚生:基本給だけでなく、賞与や各種手当、社会保険の加入状況も確認が必要です。

- キャリアアップの可能性:研修制度や資格取得支援があるかどうかも重要なポイントです。

「この職場なら長く働けそう」と直感的に感じられるかどうかも大切な判断材料になるでしょう。

複数の求人に応募し、比較検討することで自分に合った環境を見つけやすくなります。

転職エージェントを活用すれば、保育士の経験を活かせる求人を効率的に探せるほか、条件交渉もサポートしてもらえるメリットがあります。

焦らず自分のペースで、納得のいく転職先を見つけることが後悔しない選択につながります。

異業種への転職事例

保育士から異業種への転職は、スキルや経験を活かせる選択肢が数多く存在します。

実際の転職事例を見ると、子ども関連企業の営業職やカスタマーサポート、教材開発などへ移行するケースが目立ちます。

「子どもが好き」という気持ちはあるけれど、現場の負担から離れたいという方には、児童館や学童保育の指導員も人気です。

全く異なる業界では、ホスピタリティを活かした接客業や、コミュニケーション能力を評価されて一般事務職へ転身した例も多いでしょう。

保育士としての経験を買われて、保育関連コンサルタントや企業の福利厚生担当として採用されるケースもあります。

「もう保育の現場では無理…」と感じていても、あなたの培ってきたスキルは社会の様々な場所で必要とされています。

特に注目すべきは、オンライン英会話講師や子ども向けプログラミング教室のインストラクターなど、教育系の新興分野です。

これらの職種は比較的新しく、子どもへの接し方を知る保育士の経験が高く評価される傾向があります。

また、保育士資格を持ちながら、Webデザインやプログラミングなどのスキルを独学で身につけ、在宅ワークに移行した例も増えています。

異業種への転職は不安もありますが、保育士としての経験は多くの職場で価値ある財産となるでしょう。

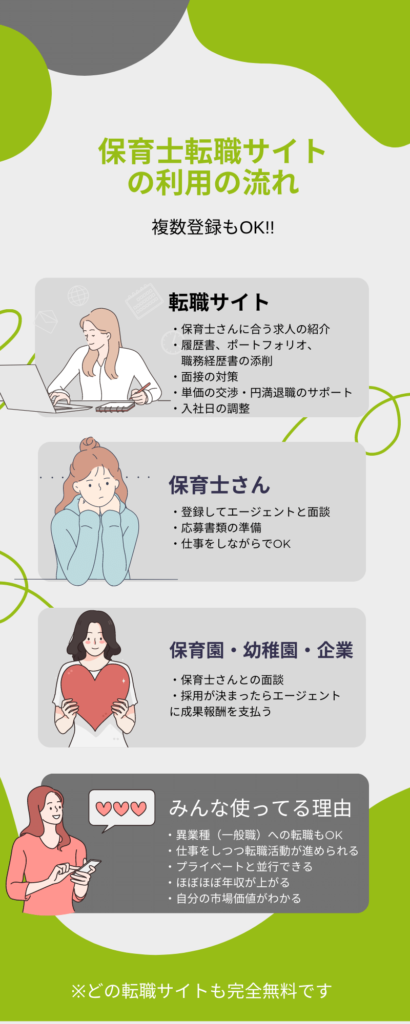

保育士におすすめの保育士転職サイト3選!

| 人気サイト ランキング | 求人数 4月更新 | おすすめの人/特徴 |

|---|---|---|

| 累計40万人が利用!! 保育士バンク!  公式サイトへ | 59,982件 | ・迷ったらコレ!全ての保育士におすすめ!! ・LINEだけで転職活動ができる ・退職交渉や次の職場の条件の交渉も代行 |

保育士間の転職 保育士ワーカー  公式サイトへ | 42,649件 | ・保育業界トップクラスの求人数!! ・支持率No.1の実績あり ・年間転職成功者数30,000人※トライトグループ合計実績 |

| すぐお金が必要なら せんとなび保育士  公式サイトへ | 20,000件 | ・前払い、週払いも可能!! ・短期、短時間、フルタイムの求人が豊富 ・業界トップクラスの高時給 |

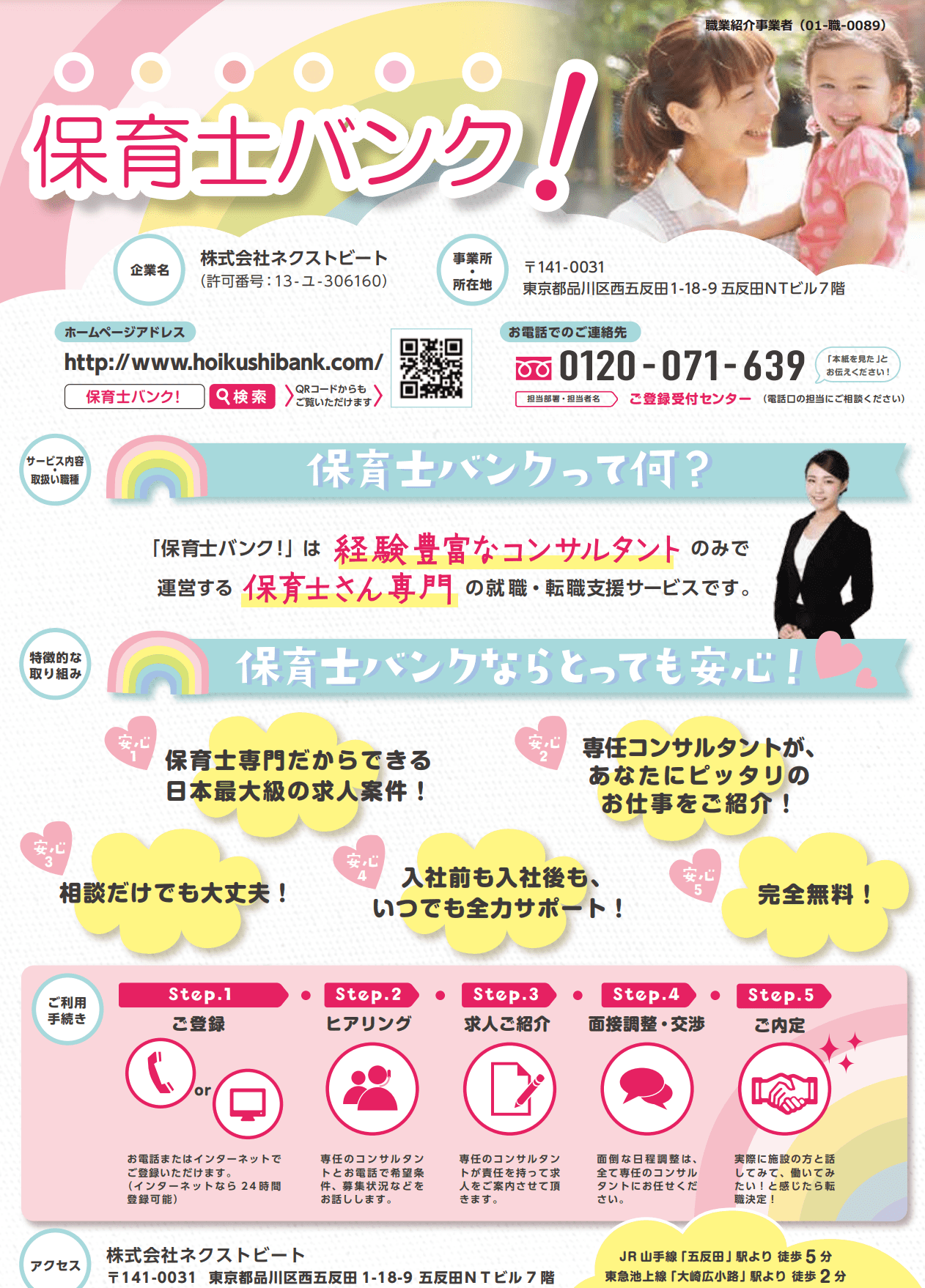

保育士バンク!|業界トップクラスの累計40万人が利用

「保育士バンク!」は厚生労働省の適正認定を持っている人材紹介会社で2万園以上と提携しており、保育士バンクにしかない保育園情報が充実しています!(プレミア求人が多数)

大手だからこその求人をトップクラスで保有し、LINEで利用できるのでいつでもチャットで相談できるかつ、隙間時間にLINEだけで転職活動が行えるというメリットがあります。

そのため、必要なタイミングでアドバイスをしてもらえることができ、充実した転職活動を進めることができます。

保育士ワーカー|保育士が支持する保育士転職サイト

「保育士ワーカー」は、保育園、幼稚園、院内保育、企業内など数万件を超える求人を無料でご紹介してくれる転職サイトかつ、高給与で残業少ないなどの求人が多いのが特徴です。

また利用した保育士のユーザー満足度は97%と高い支持率を得ています。

求人数が多いので、とりあえず色んな求人をチェックして、良さそうな求人があったら応募したいし、転職を考えてみたいという方におすすめです。

せんとなび保育|前払い・週払い制度あり

「せんとなび保育」は、業界トップレベルの時給で給料の前払いもしく週払いができる転職サイトです。

また現場をよく知っているせんとなびのスタッフが在籍しているので、難しい人間関係の構築面もサポートしてくれます。

そのため、職場で何か嫌なことがあったりしたときは、職場に言いにくいこともあると思うので、その際はせんとなびのスタッフに相談できる環境が整っています。

保育士の悩みに関するよくある質問

保育士が抱える悩みや疑問は多岐にわたります。

日々の業務に追われる中で、「このまま続けるべきか」「他にどんな選択肢があるのか」と考えることも少なくないでしょう。

特に経験を重ねるほど、自分のキャリアや将来について深く考えるようになるものです。

保育現場での課題が積み重なると、転職や異業種への挑戦を検討する方も増えてきます。

このセクションでは、保育士の皆さんから寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。

悩みを抱えているのはあなただけではありません。

多くの保育士が同じような疑問や不安を感じているのです。

保育士が転職を考えるタイミングは?

保育士が転職を考えるタイミングは、身体的・精神的な疲労が蓄積し「もう限界」と感じた時が一つの目安です。

具体的には、休日も仕事のことが頭から離れない、毎朝出勤前に体調不良を感じる、子どもたちと接することに喜びを感じなくなった時などが危険信号といえるでしょう。

「最近笑顔で子どもに接することができない…」と感じることが増えたなら、それは心のSOSかもしれません。

また、以下のような状況も転職を検討するタイミングとなります。

- 職場の人間関係が修復不可能なほど悪化している:日々のコミュニケーションがストレスになり、改善の見込みがない状態です。

- 給与や労働条件に不満があり、改善される見込みがない:生活の安定や将来設計ができないほどの待遇では続けるのは困難です。

- キャリアアップの機会がない:スキルを高めたり、新しい挑戦ができない環境は成長が止まります。

転職は人生の大きな決断ですから、一時的な感情だけで判断せず、自分の状況を客観的に見つめ直すことが大切です。

転職エージェントに相談したり、休職制度を利用して一度距離を置いてみるのも有効な方法となります。

自分自身の健康と幸せを最優先に考え、冷静に判断することが重要なポイントです。

保育士資格を活かせる異業種とは?

保育士資格は保育園や幼稚園以外でも十分に活かせます。

子どもの発達や心理に関する専門知識は多くの職場で重宝されるのです。

児童館や学童保育の指導員は、保育士のスキルを直接活かせる代表的な職種です。

勤務時間が比較的短く、保育園ほどの身体的負担が少ないため、ワークライフバランスを重視する方に適しています。

「保育園は体力的にもう無理…」と感じている方には、子ども向け教室のインストラクターもおすすめです。

英会話や音楽、スポーツなど、自分の得意分野と組み合わせることで新たなキャリアを築けます。

病院の小児科や企業内保育所のスタッフも、保育士資格を持つ人材が求められる職場です。

特に企業内保育所は一般の保育園より待遇が良いケースが多いでしょう。

子育て支援センターのアドバイザーや、ベビーシッターのコーディネーターなど、保護者サポートに特化した仕事も増えています。

保育関連の事務職や営業職も、現場経験者ならではの視点が評価される職種です。

保育用品メーカーや出版社などでは、実務経験を持つ人材が重宝されます。

保育士資格は子どもに関わる多様な職場で強みになるため、「もう保育現場は無理」と感じても、その専門性を活かせる道は広がっています。

まとめ:保育士が限界を感じたら自分を大切に

今回は、保育士として働き続けることに限界を感じている方に向けて、

- 保育士が限界を感じる原因と兆候

- 限界を感じた時の適切な対処法

- 保育士を辞める前に試せる改善策

上記について、筆者の経験を交えながらお話してきました。

保育士として働く中で限界を感じることは、決して恥ずべきことではありません。

むしろ、自分の心と体からのSOSに気づけたことは、大切な自己防衛本能の表れです。

これまで子どもたちのために一生懸命頑張ってきた姿勢は、どんな選択をしても揺るがない価値があります。

今感じている苦しみは一時的なもので、適切な対処や環境の変化によって、また保育の仕事を楽しめるようになる可能性も十分にあるでしょう。

まずは自分自身を第一に考え、必要なら休息を取り、周囲に助けを求めることから始めてみてください。

あなたが笑顔で子どもたちと向き合える状態に戻れることを、心から応援しています。

レバウェル

レバウェル スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー