「毎日の業務がつらくて、もう介護の仕事を続けられないかも…」

「人間関係や責任の重さに押しつぶされそうで、やめたいと思ってしまう」

と悩む新人介護士の方は少なくありません。

介護の仕事は、やりがいがある一方で身体的・精神的な負担が大きく、特に経験の浅い時期は困難を感じやすいものです。

しかし、今すぐ諦める前に、状況を改善するための具体的な対策を試してみましょう。

この記事では、介護の仕事に疑問や不安を感じている新人介護士の方に向けて、

- 新人介護士が「やめたい」と感じる一般的な理由

- 職場環境を改善するための具体的なコミュニケーション方法

- メンタルヘルスを保つためのセルフケア技術

上記について、新人指導も担当してきた筆者の経験を交えながら解説しています。

仕事を辞める決断は簡単ではありませんが、適切な対処法を知ることで状況が好転することもあります。

この記事を読んで、自分に合った解決策を見つけていただければ幸いです。

新人介護士の悩み診断

会社を辞めたいと思っている原因を特定し、最適な対処法を見つけましょう

仕事が単調で成長を感じられないという悩みは、新人期によくあるものです。特に研修期間や基礎スキルを身につける時期は、単純作業が多くなりがちです。

以下の対策を試してみましょう:

- 現在の業務を深く理解する努力をしてみる(なぜその作業が必要か、会社全体の中でどう位置づけられているかなど)

- 自分で小さな目標を設定し、達成感を得る工夫をする

- 上司や先輩に、もう少し挑戦的な仕事を任せてもらえないか相談してみる

- 今の仕事が将来のキャリアにどうつながるのか、長期的視点で考えてみる

- 社内の異動制度について調べてみる(多くの企業では1〜3年程度で部署異動の機会がある)

仕事が難しく理解できないと感じるのは、新人にとって非常に一般的な悩みです。多くの場合、時間とともに理解が深まっていきます。

以下の対策を試してみましょう:

- わからないことはその場で質問するか、自分でメモをとって後でまとめて質問する習慣をつける

- 業務に関する本や資料を自分で勉強する時間を作る

- 社内の研修制度や勉強会があれば積極的に参加する

- 仕事の中で理解できている部分と理解できていない部分を明確に分ける

- 信頼できる先輩や上司に、業務の進め方についてアドバイスをもらう

希望と違う部署や仕事内容に配属されるのは、新人時代によくあることです。しかし、思いもよらない分野で自分の強みを発見することもあります。

以下の対策を試してみましょう:

- 現在の仕事からどんなスキルが身につくのか分析してみる

- 配属部署でも活かせる自分の強みや特性を見つける

- 社内公募や異動の機会についての情報を収集する

- 上司との1on1面談などで、自分のキャリア希望を適切に伝える

- 現在の仕事を通じて基礎スキルを固め、将来の異動や転職に備える

介護職を辞めたい新人の実態

新人介護士の約3割が入職1年以内に離職を考えるという現実があります。

介護の仕事は想像以上に大変で、技術習得の難しさや人間関係のストレスに直面する新人が多いのです。

この高い離職率の背景には、現場の人手不足による教育体制の不備や、精神的・肉体的負担の大きさがあります。

特に新人は「できなくて当然」という段階にもかかわらず、自分を責めてしまうケースが少なくありません。

以下で詳しく解説していきます。

利用者の急な体調変化への対応や複雑な介助技術の習得に苦労し、「自分には向いていない」と感じる方も多いでしょう。

新人介護士が辞めたくなる割合

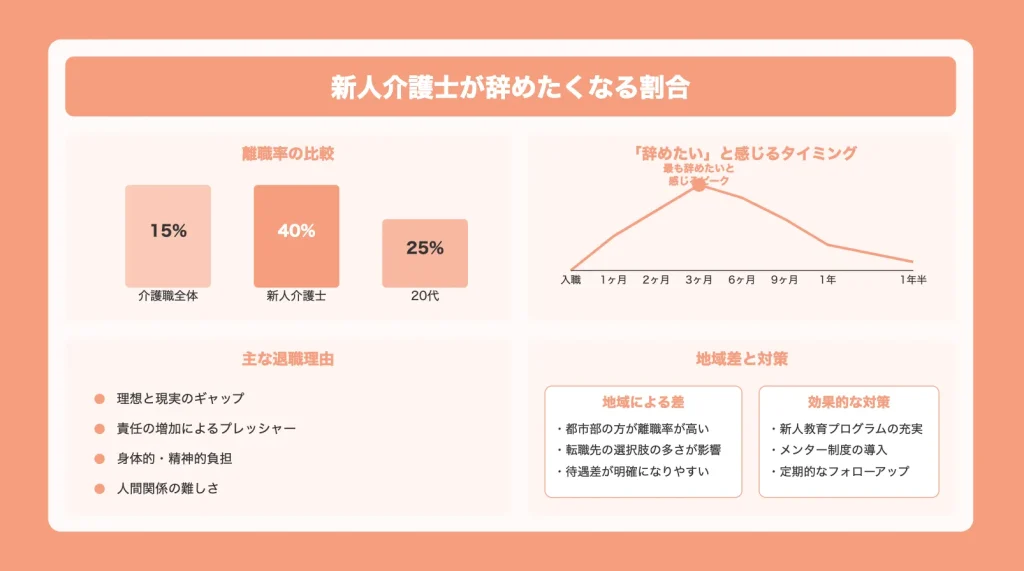

新人介護士の離職率は驚くほど高く、約40%が入職後1年以内に退職しています。

厚生労働省の調査によれば、介護職全体の離職率は約15%ですが、新人に限ると2.5倍以上に跳ね上がるのです。

特に入職後3ヶ月から6ヶ月の時期が最も「辞めたい」と感じるピークとなっています。

この時期は業務に慣れ始める一方で、責任も増え、現実とのギャップに直面することが多いためです。

「こんなはずじゃなかった…」と感じる新人介護士は少なくありません。

地域別に見ると、都市部の方が離職率が高い傾向にあります。

これは転職先の選択肢が多いことや、職場間の待遇差が明確になりやすいことが要因と考えられます。

また、20代の若手介護士の離職率は他の年代と比較して約10%高いというデータもあります。

職場環境や教育体制の充実度によって離職率には大きな差があり、新人教育プログラムが整っている施設では離職率が半減するケースも報告されています。

多くの新人介護士が「辞めたい」と感じるのは、業界全体の構造的な問題が背景にあることを理解しておくことが重要です。

早期離職の背景にある問題

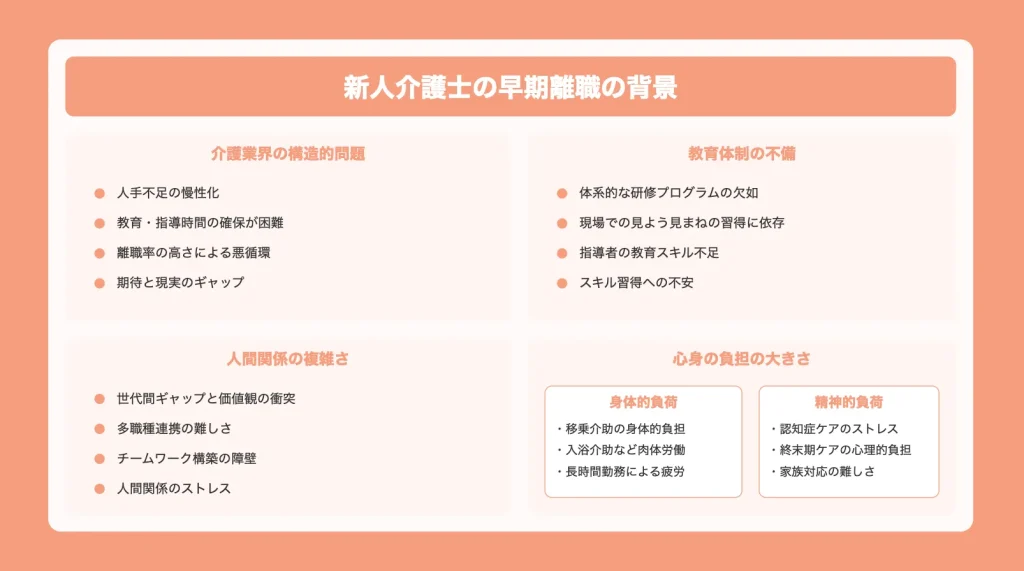

新人介護士の早期離職には、複合的な要因が絡み合っています。

介護業界全体の構造的問題が、新人の定着を難しくしているのです。

まず人手不足の慢性化により、十分な教育時間を確保できない現実があります。

「もっとしっかり教えてもらえると思っていたのに…」と失望する新人は少なくありません。

教育体制の不備も大きな問題です。

多くの施設では体系的な研修プログラムが整っておらず、現場での見よう見まねの習得に頼らざるを得ません。

さらに業界特有の人間関係の複雑さも離職要因となっています。

- 世代間ギャップ:ベテラン職員と新人の価値観の違いが衝突することが多々あります。

- 多職種連携の難しさ:看護師や相談員など様々な職種との連携に戸惑う新人も多いでしょう。

また心身の負担の大きさも見逃せません。

介護は身体的にも精神的にも負荷が高く、その現実に直面して「こんなはずじゃなかった」と感じる新人も少なくありません。

これらの背景を理解することが、早期離職問題の解決への第一歩となります。

>デイサービスをやめたいと思う6つの理由と退職手順・タイミング

新人介護士が辞めたいと感じる理由

新人介護士がやめたいと感じる理由は多岐にわたります。

身体的・精神的負担の大きさ、人間関係の難しさ、給与への不満など、様々な要因が複雑に絡み合っているのです。

特に入職して間もない時期は、業務に慣れないストレスや責任の重さに押しつぶされそうになることも珍しくありません。

介護の仕事は専門知識と技術が必要であり、それらを短期間で習得することの難しさが離職願望につながっています。

例えば、認知症ケアの難しさや、利用者の急変時の対応など、マニュアルだけでは対処できない状況に直面することが多いのが現実です。

以下で詳しく解説していきます。

夜勤による生活リズムの乱れや、職場によっては教育体制が整っていないことも、新人介護士の不安を増幅させる要因となっています。

仕事が覚えられずに焦る

新人介護士が最も悩む問題の一つが「覚えることが多すぎて追いつかない」という感覚です。

介護の現場では利用者一人ひとりの状態把握、ケアプランの理解、記録の書き方、緊急時の対応など、覚えるべきことが山積みになっています。

「こんなに覚えられるだろうか…」と不安になる気持ちは当然でしょう。

特に介護未経験からのスタートでは、専門用語や業務手順の多さに圧倒されがちです。

先輩スタッフがテキパキと業務をこなす姿を見て、自分の成長の遅さに焦りを感じることも少なくありません。

この焦りが積み重なると、「自分には向いていないのでは」という疑念が生まれます。

しかし、介護の仕事は一朝一夕で身につくものではありません。

多くのベテラン介護士も、かつては同じ悩みを抱えていた時期があったのです。

仕事を覚えるのに苦労するのは、あなたの能力の問題ではなく、介護業務の特性によるものだと理解することが大切です。

人間関係のストレスが大きい

介護現場では人間関係のストレスが離職理由の上位に挙げられます。

特に新人介護士は、先輩や上司との関係構築に苦労することが少なくありません。

「先輩に質問しづらい雰囲気がある…」と感じている方も多いでしょう。

介護の現場では、チームワークが重要視されるため、人間関係の悩みは業務効率にも直結します。

新人介護士が直面する人間関係の問題には主に以下のようなものがあります。

- 指導者によって教え方が異なる:同じ業務でも指導者によって「こうするべき」という方法が違い、混乱することがあります。

- 多忙な環境でのコミュニケーション不足:業務に追われ、十分な意思疎通ができないことでミスや誤解が生じやすくなります。

- 世代間ギャップ:価値観や働き方の違いから、年配の職員との間に溝ができることがあります。

- 利用者家族との関係構築:介護技術以外に、利用者の家族との適切な距離感を保つことも難しいと感じる場合があります。

人間関係の悩みは一人で抱え込まず、信頼できる同僚や上司に相談することが解決の第一歩です。

また、職場外の介護士コミュニティに参加することで、同じ悩みを持つ仲間と出会えることもあります。

人間関係のストレスは介護職を続ける上での大きな障壁となりますが、適切な対処法を見つけることで乗り越えられる問題です。

体力的な負担が予想以上

介護の仕事は想像以上に体力を消耗します。

新人介護士が直面する大きな壁の一つが、この予想を超えた身体的負担です。

利用者の移乗介助や入浴介助、体位変換など、日常的に行う業務には相当な筋力と持久力が必要となります。

「こんなに体がきついとは思わなかった…」と感じる新人介護士は少なくありません。

特に腰痛は介護職の職業病とも言われ、正しいボディメカニクスを身につけるまでは身体への負担が大きくなりがちです。

身体的負担は単なる疲労だけでなく、精神的な疲れにもつながります。

体力的な負担に対処するためには、以下の方法が効果的です。

- 正しい介助技術の習得:先輩職員に積極的に指導を仰ぎ、身体に負担の少ない介助方法を学びましょう。

- 適切な休息の確保:休憩時間をしっかり取り、オフの日には十分な睡眠と栄養補給を心がけることが大切です。

- ストレッチの習慣化:勤務前後のストレッチで筋肉の緊張をほぐし、腰痛予防につなげましょう。

体力面での不安は、介護技術の向上と自己管理の習慣で徐々に克服できるものです。

給与や待遇への不満

新人介護士の給与不満は深刻な問題です。

介護業界の平均初任給は約18万円と他業種と比較して低く設定されていることが多く、「こんなに大変な仕事なのに…」と感じる方も少なくありません。

特に夜勤や休日出勤の手当が期待より少ないことに失望するケースが目立ちます。

また、キャリアパスが不明確で昇給の見通しが立たないことも大きな不満要因となっています。

労働の大変さに対して報酬が見合わないと感じると、モチベーション低下につながりやすいでしょう。

さらに、有給休暇が取りにくい環境や、残業代が適切に支払われないといった待遇面の問題も離職理由となることがあります。

このような状況を改善するには、まず自分の給与体系をしっかり理解することが大切です。

- 基本給の構成要素を確認する

- 手当の種類と条件を把握する

- 昇給・賞与の仕組みを上司に質問する

「こんなはずじゃなかった…」と思い悩むより、現実的な対応策を考えましょう。

必要であれば、資格取得によるキャリアアップや、より待遇の良い職場への転職も選択肢の一つです。

給与面の不満は、長期的なキャリア計画を立てることで解消できる場合もあります。

利用者ケアの不安と責任感

利用者の命と尊厳を預かる介護の仕事には、大きな責任が伴います。

新人介護士として「この介助方法で本当に大丈夫だろうか」「もし間違ったケアをしてしまったら…」と不安を感じることは自然なことです。

特に認知症ケアや医療的ケアが必要な利用者への対応は、専門知識と経験が求められるため、プレッシャーを感じやすいものです。

「自分のミスで利用者に怪我をさせてしまったらどうしよう」という恐れを抱える新人介護士は少なくありません。

この責任の重さが日々のストレスとなり、精神的な負担となっていきます。

利用者からの感謝の言葉に救われる一方で、クレームを受けた際のショックは大きく、自信を失ってしまうこともあるでしょう。

責任感の強い人ほど、完璧を求めすぎて自分を追い込んでしまう傾向があります。

こうした不安に対処するためには、以下の点を意識することが大切です。

- 分からないことは必ず先輩に確認する習慣をつける:不確かなまま業務を行うより、確認することで安全なケアが提供できます。

- 小さな成功体験を積み重ねる:できることから着実にこなし、自信につなげていきましょう。

- 研修や勉強会に積極的に参加する:知識とスキルを身につけることで、不安は徐々に解消されていきます。

利用者ケアへの不安は、あなたが責任感を持った良い介護士になる証でもあります。

業務量の多さに疲弊する

新人介護士の多くが、想像以上の業務量に直面して心身ともに疲弊しています。

介護記録の作成、申し送り、各種報告書など、直接的なケア以外の業務も膨大にあることに驚く方も少なくないでしょう。

「こんなに書類仕事が多いとは思わなかった…」と感じる新人は多いものです。

特に人手不足の職場では、一人あたりの担当利用者数が多くなり、業務が追いつかない状況に陥りがちです。

業務量の多さに対処するためには、以下の方法が効果的です。

- 優先順位をつける:緊急性と重要性を考慮して、業務の優先順位を明確にしましょう。

- 効率的な時間管理:まとまった時間を使う業務と細切れの時間でできる業務を区別して取り組みます。

- 先輩に相談する:業務の効率化についてアドバイスをもらうことで、無駄な動きを減らせます。

また、自分だけで抱え込まず、チームで協力して業務を分担することも大切です。

業務量の多さは経験を積むことで対応力が上がり、徐々に負担感は軽減していきます。

夜勤の負担と生活リズムの乱れ

夜勤は介護職特有の勤務形態であり、新人介護士にとって大きな負担となっています。

夜勤では少ない人数で多くの利用者を見守るため、責任の重さに押しつぶされそうになることも少なくありません。

「夜勤が怖くて眠れない…」という不安を抱える新人は珍しくないでしょう。

夜勤による生活リズムの乱れは、身体的・精神的な健康に大きな影響を与えます。

日中と夜間の勤務が入り混じるシフト制により、睡眠パターンが不規則になり、慢性的な疲労感に悩まされることになるのです。

特に新人期は夜勤に慣れるまでの適応期間が必要です。

この時期をどう乗り切るかが離職を考えるポイントになります。

夜勤対策としては以下が効果的です。

- 夜勤前の十分な睡眠確保:日中に3-4時間程度の仮眠を取ることで、夜間の集中力低下を防げます。

- 先輩スタッフへの相談:不安なことは事前に質問し、緊急時の対応を確認しておきましょう。

- 体調管理の徹底:規則正しい食事と適度な運動で体力を維持することが重要です。

夜勤の負担は時間とともに慣れていくものですが、どうしても体質に合わない場合は、日勤のみの職場への転職も選択肢の一つです。

夜勤の経験は介護士としての成長に大きく寄与し、乗り越えることで自信につながります。

職場の理念と自分の考えの不一致

職場の理念と自分の考えの不一致は、新人介護士が「やめたい」と感じる大きな要因になります。

介護施設には独自の介護方針や理念があり、それが自分の考える理想的なケアと合わないと強いストレスを感じるでしょう。

「こんなはずじゃなかった…」と感じる瞬間は、理想と現実のギャップから生まれます。

理念の不一致が起こる主な場面には以下のようなものがあります。

- 利用者本位と効率重視の対立:施設が業務効率を優先するあまり、利用者一人ひとりに寄り添うケアができないと感じることがあります。

- ケアの質に対する考え方の違い:あなたが大切にしたい介護の価値観と、職場で実践されている方法に違いがある場合です。

- コミュニケーションスタイルの相違:利用者との関わり方や、スタッフ間の情報共有方法が自分の価値観と合わないケースもあります。

このような不一致を感じたときは、まず職場の上司や先輩に自分の考えを伝えてみましょう。

建設的な意見として提案することで、職場環境の改善につながることもあります。

また、自分自身の価値観を見つめ直す機会と捉え、柔軟に考え方を広げることも大切です。

しかし、根本的な理念の違いが大きく、それが自分のメンタルヘルスに影響するようであれば、価値観の合う職場への転職も選択肢の一つになるでしょう。

理念の不一致は単なる不満ではなく、あなたの介護観を形作る重要な気づきです。

新人介護士が働きにくい職場の特徴

新人介護士が働きにくいと感じる職場には、いくつかの共通した特徴があります。

教育体制が整っていない、慢性的な人手不足、コミュニケーション不足などの問題を抱える職場では、新人が成長しにくく、早期離職につながりやすいでしょう。

例えば、「聞けば教えるけど自分から聞いてね」という姿勢の職場や、「忙しいから見て覚えて」と放置される環境では、新人は不安を抱えたまま業務に当たることになります。

このような職場の特徴を知ることで、自分の職場環境を客観的に評価し、改善策を考えるきっかけになるかもしれません。

教育体制が不十分な職場

新人介護士にとって、教育体制の不十分さは離職を考える大きな要因です。

適切な指導がない環境では、業務の習得が難しく、不安や挫折感が募ります。

「何も教えてもらえないのに、できて当たり前と思われている…」と感じる状況は、新人にとって大きなストレスとなるでしょう。

教育体制が不十分な職場には、以下のような特徴があります。

- マニュアルの不足:基本的な業務手順が文書化されておらず、口頭のみの伝達に頼っている環境では、情報の抜け漏れが生じやすくなります。

- 指導者の不在:教育担当者が明確に決まっていない、または指導する時間が確保されていない状況では、一貫した指導が受けられません。

- 質問しづらい雰囲気:「忙しいから後で」と質問を先延ばしにされたり、「そんなことも分からないの?」と否定的な反応をされる環境では、学びの機会が失われます。

- OJTの形骸化:現場での指導が「見て覚えろ」式になっており、実際の指導が行われていない状態です。

このような職場では、新人は必要なスキルを習得できず、自信を失っていきます。

教育体制の充実度は、新人介護士の定着率に直結する重要な要素なのです。

スタッフ不足での業務過多

介護現場の深刻な人手不足は、新人介護士にとって大きな負担となっています。

スタッフが足りない状況では、本来なら複数人で分担すべき業務を少人数で行わなければならず、一人あたりの仕事量が自然と増えてしまうのです。

「こんなに仕事量が多いなんて聞いていなかった…」と感じている方も多いでしょう。

特に新人期は業務に慣れていないため、経験豊富な職員よりも時間がかかるのが当然です。

しかし人手不足の職場では、そうした配慮なく業務を任されることも少なくありません。

スタッフ不足による業務過多の具体的な問題点は以下のとおりです。

- 基本的なケアに加え、記録や連絡業務まで一人で抱え込む状況が発生

- 休憩時間が取れないほど忙しく、心身の疲労が蓄積する

- 教育係の職員も余裕がなく、適切な指導を受けられない

このような環境では、新人が成長するための時間的余裕も精神的余裕も失われがちです。

業務過多の状況が続くと、ミスのリスクが高まるだけでなく、燃え尽き症候群に陥る危険性も増します。

人手不足は構造的な問題であり、個人の努力だけでは解決できない面があります。

もし現在の職場でこのような状況に直面しているなら、自分を責めすぎず、管理者に相談するか、より働きやすい環境への転職も選択肢として考えてみましょう。

スタッフ不足による業務過多は、新人介護士が「やめたい」と感じる大きな要因の一つなのです。

職員間の連携不足

職員間のコミュニケーション不足は、新人介護士にとって大きな壁となります。

情報共有がうまくいかない職場では、利用者の状態変化や対応方法が適切に伝わらず、ケアの質低下を招きます。

「先輩から聞いていなかった…」と困惑する場面が日常的に発生する環境では、新人は常に不安を抱えながら業務に当たることになるでしょう。

特に申し送りが不十分な職場では、シフト交代時に重要情報が抜け落ち、新人が責任を問われるケースも少なくありません。

連携不足の職場には以下の特徴があります。

- 情報共有ツールの活用が不十分:日誌やケア記録が形骸化し、実質的な情報交換の場になっていない状態です。

- 定期的なカンファレンスがない:チーム全体での情報共有や問題解決の機会が失われています。

- 先輩・上司へのアクセスが困難:質問や相談がしづらい雰囲気があり、新人が孤立しがちです。

「何を聞いていいかもわからない」状態で放置される新人は、ミスを重ねるたびに自信を失っていきます。

職員間の連携が取れている職場では、新人の成長速度が格段に上がり、早期離職のリスクも減少します。

辞めたいときの対処法と心構え

辞めたいと感じる新人介護士には、具体的な対処法が必要です。

まずは一人で抱え込まず、先輩や上司に相談することから始めましょう。

多くの介護施設では新人の悩みに対応する相談窓口や先輩社員によるメンター制度を設けています。

自分の気持ちを整理して伝えることで、思いがけない解決策が見つかることも少なくありません。

以下で詳しく解説していきます。

業務の優先順位の付け方がわからない場合は、先輩のやり方を観察したり、直接コツを教えてもらったりすることで改善できるでしょう。

相談できる環境を作る

職場の悩みを一人で抱え込まないことが、精神的な負担を軽減する第一歩です。

信頼できる先輩や上司に相談することで、思いがけない解決策が見つかることも少なくありません。

「自分だけがうまくできないのでは…」と悩んでいても、実は多くの新人が同じ悩みを抱えているケースがほとんどです。

相談相手は職場内だけでなく、同期の介護士や介護の仕事をしている友人など、職場外の人に話を聞いてもらうのも効果的です。

職場に相談窓口やメンター制度がある場合は、積極的に活用しましょう。

また、介護職の悩みを共有できるSNSグループやコミュニティに参加するのも一つの方法です。

- 相談できる相手を見つける方法:職場の先輩や上司、同期の仲間、外部の介護士コミュニティなど、自分に合った相談相手を複数確保しておくと安心です。

- 相談する際のポイント:具体的な状況や自分の気持ちを整理してから相談すると、より的確なアドバイスが得られやすくなります。

悩みを言語化して誰かに話すだけでも、心の整理ができて気持ちが軽くなることがあります。

相談できる環境を作ることは、介護職を長く続けるための重要な自己防衛策となるでしょう。

リフレッシュの時間を大切にする

介護の仕事は精神的にも肉体的にも負担が大きいものです。

そのため、定期的なリフレッシュが欠かせません。

休日には完全に仕事から離れる時間を作りましょう。

趣味に没頭したり、自然の中でリラックスしたりすることで、心身のバランスを整えられます。

「毎日仕事のことばかり考えて疲れ果てている…」と感じている方も多いでしょう。

そんな時こそ、意識的に自分を労わる時間が必要です。

短時間でも効果的なリフレッシュ方法には以下のようなものがあります。

- 深呼吸や軽いストレッチ:勤務中でも隙間時間に実践でき、緊張をほぐす効果があります。

- 好きな音楽を聴く:通勤時間などを活用して気分転換できます。

- 入浴でのリラックス:帰宅後のお風呂タイムで一日の疲れを流しましょう。

同僚との何気ない会話や、職場以外の友人との交流も大切なリフレッシュになります。

定期的に自分へのご褒美を設けることも効果的です。

小さな達成感を積み重ねることで、仕事へのモチベーションも維持できるでしょう。

心身のバランスを保つことが、長く介護の仕事を続けるための基盤となります。

小さな目標を設定して達成感を得る

小さな目標設定は、新人介護士の心理的負担を軽減する効果的な方法です。

「すべてを一度に完璧にこなさなければ」というプレッシャーから解放されることで、精神的な余裕が生まれます。

まずは日々の業務を細分化して、達成可能な小さな目標に分けてみましょう。

「今日は利用者さん3人の食事介助を丁寧に行う」「排泄介助の手順を完璧に覚える」など、具体的で明確な目標が効果的です。

「毎日すべての業務をミスなくこなさなければ…」と思い詰めていませんか?小さな目標を達成するたびに自分を褒める習慣をつけると、自己肯定感が高まり、仕事へのモチベーションも維持できます。

目標達成を記録するノートをつけることで、自分の成長を可視化することもおすすめです。

- 1週間の短期目標:例えば「バイタルチェックの手順を完璧にマスターする」など、一週間で達成できる具体的な目標を設定します。

- 1ヶ月の中期目標:「特定の利用者さん5人の個別ケア方法を覚える」など、少し時間のかかる目標を設定しましょう。

- 3ヶ月の長期目標:「基本的な介護技術をすべてマスターする」など、新人期間の到達点を明確にします。

目標は必ず紙に書き出し、達成したらチェックマークを付ける習慣をつけましょう。

小さな成功体験の積み重ねが、介護職を続ける原動力となり、「やめたい」という気持ちを和らげる効果があります。

スキルアップを目指して前向きに

介護のスキルアップを目指すことで、仕事に対する前向きな姿勢を取り戻せる可能性があります。

新しい知識や技術を身につけることは、自信につながり、仕事へのモチベーションを高めます。

「このままでは成長できない…」と感じている方こそ、スキルアップが有効な打開策になるでしょう。

具体的なスキルアップの方法としては、以下のようなものがあります。

- 介護関連の資格取得:初任者研修から実務者研修、介護福祉士へとステップアップしていくことで、知識と自信が身につきます。

- 社内研修への積極的な参加:多くの施設では定期的に研修を実施しています。これらに参加することで、基礎から応用まで学べます。

- 専門書や業界誌での学習:空き時間を利用して自己学習することも効果的です。

- 先輩職員からの技術指導:経験豊富な先輩に教えを請うことで、実践的なスキルを習得できます。

スキルアップは単なる知識の蓄積ではなく、利用者へのより良いケア提供につながります。

また、資格取得によって給与アップの可能性も広がるため、長期的なキャリア形成の視点からも重要です。

スキルアップを通じて自分の成長を実感できれば、介護の仕事に対する見方も変わってくるはずです。

転職を視野に入れる

現状の職場環境で改善が見込めない場合、転職を検討するのも一つの選択肢です。

介護業界は人材不足が続いており、経験者はもちろん、新人であっても需要は高いのが現状です。

「このまま続けても成長できない…」と感じたら、自分の価値観や希望に合った職場を探してみましょう。

転職活動を始める際は、まず自分が何を重視するのかを明確にすることが大切です。

- 教育体制が整っている

- 残業が少なく働きやすい

- 人間関係が良好な職場

- キャリアアップの道筋がある

転職エージェントを活用すれば、介護業界に詳しいアドバイザーが条件に合った求人を紹介してくれます。

また、転職活動は在職中に進めることで、焦らず慎重に次の職場を選べるメリットがあります。

「今の職場がダメだから」という逃げの転職ではなく、「より良い環境で成長したい」という前向きな姿勢で臨むことが成功への鍵となるでしょう。

転職は人生の再スタートではなく、キャリアの一歩前進と捉えることで、より良い介護士人生を歩む機会になります。

介護職を続けるメリット

介護職を続けるメリットは、他業種にはない特別な価値があります。

介護の仕事は確かに大変ですが、人の人生に直接関わり、感謝される喜びがあるのは大きな魅力です。

また、資格取得によるキャリアアップや専門性の向上が見込め、将来的な安定性も期待できます。

例えば、介護福祉士やケアマネジャーなどの上位資格を取得すれば、給与アップや役職につながる可能性が高まります。

高齢化社会において需要が高まり続ける分野であるため、長期的な雇用の安定性も魅力の一つです。

給与アップのチャンスがある

介護職は経験を積むごとに給与アップが期待できる業界です。

新人時代の苦労は将来の収入増につながる可能性が高いでしょう。

多くの介護施設では、資格取得や経験年数に応じて昇給する仕組みが整っています。

「このまま続けても給料は上がらないのでは…」と不安に感じている方も多いかもしれませんが、実際には介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)などの上位資格を取得すると、月給で数万円のアップが見込めることも珍しくありません。

特に介護職員処遇改善加算の導入により、キャリアパスが明確になった施設では、着実な給与アップが実現しています。

経験を積むことで、より専門性の高いポジションや管理職への道も開けるため、長期的な視点で見れば収入面での安定が期待できます。

介護業界での経験は、どの施設でも評価される普遍的な価値があります。

スキルが生活にも役立つ

介護の仕事で学ぶスキルは、実は日常生活でも大いに役立ちます。

身体介助の技術は家族の介護が必要になった時に活かせますし、コミュニケーション能力は人間関係全般を円滑にします。

「介護の仕事なんて…」と思っていても、実は人生の様々な場面で役立つ知識とスキルが身につくのです。

特に高齢化社会では、家族や親戚の介護に直面する可能性も高まっています。

介護職で学んだ移乗や入浴介助の技術は、いざという時に家族を安全にサポートできる貴重な能力です。

また、認知症の方との接し方を知っていることは、社会生活の中でも大きな強みになります。

「この仕事を続けていて何になるんだろう…」と悩む時期もあるでしょう。

しかし、介護の仕事で培われる観察力や問題解決能力、そして何より人への思いやりは、どんな場面でも価値ある資質です。

例えば以下のスキルは日常生活でも非常に役立ちます。

- コミュニケーション能力:相手の気持ちを理解し、適切に対応する力は家族関係や友人関係でも重宝します。

- 緊急時の対応力:介護現場で学ぶ応急処置や冷静な判断力は、日常の様々な場面で活きてきます。

- 体の使い方:腰痛予防のボディメカニクスは、日常の重い物の持ち上げ方にも応用できます。

これらのスキルは介護の現場だけでなく、あなたの人生全体を豊かにする財産となるでしょう。

介護職で身につけたスキルは、単なる仕事上の技術ではなく、人生の様々な場面で活きる普遍的な価値を持っています。

人の役に立つ喜び

介護の仕事は、人の生活を支え、尊厳を守る崇高な使命を持っています。

利用者さんの「ありがとう」の一言や、小さな回復の瞬間に立ち会えることは、他の仕事では得られない特別な喜びです。

「この仕事を選んで良かった」と感じる瞬間が必ずあります。

新人介護士として日々の業務に追われていると、「自分は役に立っているのだろうか…」と不安になることもあるでしょう。

しかし、あなたの何気ない声かけや支援が、利用者さんの生活の質を大きく向上させているのです。

介護の仕事は、目に見える形で人の役に立てる数少ない職業の一つです。

利用者さんの笑顔や「あなたがいてくれて助かる」という言葉は、どんな高給にも代えがたい価値があります。

また、家族からの感謝の言葉を受け取ったときの充実感は、仕事の疲れを吹き飛ばしてくれるでしょう。

人の役に立つという実感は、自己肯定感を高め、精神的な充実をもたらします。

この喜びを知ると、介護の仕事の本質的な価値に気づき、長く続けていく原動力となるのです。

介護職を辞めるかの判断基準

介護職を辞めるかどうかの判断は、感情だけでなく客観的な基準で行うことが大切です。

自分の現状と将来の希望を冷静に分析し、介護職が自分に合っているかを見極めましょう。

身体的・精神的な健康状態、職場環境の改善可能性、キャリアプランなどを総合的に考慮することが重要です。

例えば、単に「人間関係が合わない」だけなら転職で解決できますが、「介護そのものに向いていない」と感じるなら、思い切った進路変更も選択肢となるでしょう。

自分の幸せを最優先に、長期的な視点で決断することをおすすめします。

感情に流されず冷静に判断

介護職を辞めるかどうかの判断は、一時的な感情に流されず冷静に行うことが大切です。

「もうこんな仕事続けられない…」と思う日もあるでしょう。

しかし、その日の出来事だけで将来を決めるのは避けましょう。

冷静な判断のためには、以下のステップが効果的です。

- 感情を整理する日記をつける:辛かったことだけでなく、良かったことも書き出してみましょう。

- 1週間の冷却期間を設ける:重要な決断は一旦保留にして、時間を置いてから考え直すことで視野が広がります。

- 先輩や家族に相談する:自分だけで抱え込まず、客観的な意見を聞くことで新たな気づきが得られます。

感情と事実を分けて考えることで、本当に辞めるべきか、それとも現状を改善する方法があるのかが見えてきます。

冷静な判断には自己分析も重要です。

介護の何が辛いのか、何が自分に合っていないのかを明確にしましょう。

最終的には「今の環境で成長できるか」「自分の価値観と合っているか」という視点で判断することが、後悔のない選択につながります。

やりがいを見つけられるか

介護職のやりがいを見つけられるかどうかは、継続するかどうかの重要な判断基準です。

仕事に意味を見出せるかどうかが、長く働き続ける原動力となります。

「毎日同じ作業の繰り返しで、何のために働いているのかわからない…」と感じているなら、それは危険信号かもしれません。

やりがいは人それぞれ異なりますが、介護職で多いのは以下のようなものです。

- 利用者さんの笑顔や「ありがとう」の言葉 日々の小さな感謝の積み重ねが大きなやりがいになります。

- 利用者さんの状態改善 自分のケアによって利用者さんの状態が良くなったときの喜びは格別です。

- チームワークの充実感 同僚と協力して問題を解決できたときの達成感も大きなやりがいになります。

やりがいを感じられない状態が続くようであれば、環境を変えることも選択肢の一つでしょう。

別の施設では、あなたに合ったやりがいを見つけられる可能性があります。

自分自身に「この仕事を通じて何を得たいのか」を問いかけてみましょう。

その答えが見つからない場合は、一度立ち止まって自分のキャリアについて考え直す時期かもしれません。

介護の仕事には確かに大変な面もありますが、人の人生に寄り添える素晴らしさもあります。

やりがいを見つけられるかどうかは、介護職を続けるための重要な判断材料となるでしょう。

将来のビジョンが描けるか

将来のキャリアパスが明確に描けるかどうかは、介護職を続けるかどうかの重要な判断基準になります。

自分自身の5年後、10年後の姿をイメージできるでしょうか。

介護の道でスキルアップし、専門性を高めていく未来が見えるなら、今の苦労も成長の過程と捉えられるかもしれません。

キャリアビジョンを考える際のポイントは以下の通りです。

- 資格取得の意欲:介護福祉士やケアマネージャーなど、上位資格の取得に興味があるか検討してみましょう。

- 専門分野への関心:認知症ケアや終末期ケアなど、特定分野でのスペシャリストを目指せるか考えてみてください。

- 管理職への志向:将来的にリーダーやマネージャーとしてチームを率いる姿が想像できるか確認しましょう。

「このまま続けても成長できる気がしない…」と感じるなら、それは重要なサインです。

一方で、今は見えなくても、経験を積むことで新たな可能性が開けることもあります。

自分の価値観と照らし合わせながら、介護の仕事で実現したいことがあるかどうかを冷静に判断することが大切です。

介護施設への転職を考える新人の方へ

介護施設への転職を考える新人の方へ新人介護士が最初の職場に合わなかったとしても、転職は十分に選択肢となります。

介護業界は慢性的な人手不足のため、経験の浅い方でも歓迎される環境があるのです。

早期退職のネガティブなイメージを気にする必要はありません。

大切なのは、前向きな姿勢と自分に合った職場を見つける努力です。

転職活動では、これまでの経験から学んだことや、どのような環境で働きたいのかを明確にしておくと、より良い職場との出会いにつながるでしょう。

早期退職でも転職可能な理由

介護業界では経験の浅い新人でも転職は十分可能です。

実際、介護職は慢性的な人手不足状態にあり、多くの施設が積極的に採用活動を行っています。

「早く辞めてしまったら次の就職先が見つからないのでは…」と不安に思う方も多いでしょう。

しかし、短期間の勤務でも、その経験は次の職場で必ず評価されます。

介護の基礎知識や利用者とのコミュニケーション方法など、短期間でも身につけたスキルは貴重です。

転職市場では以下の点が評価されます。

- 介護の基本的な知識:短期間でも現場で学んだ知識は次の職場でも役立ちます。

- 利用者対応の経験:たとえ短期間でも、実際に利用者と接した経験は大きな強みになります。

- 介護記録の書き方:記録業務の基本を理解していることは、どの施設でも重宝されます。

また、ハローワークや介護専門の求人サイトには常に多くの求人が掲載されています。

介護職は「一度辞めたら再就職が難しい」という職種ではありません。

むしろ、自分に合った環境を見つけるために転職することで、長く介護業界で活躍できる可能性が高まります。

短期間の就業でも得た経験を活かし、次のステップへ進むことは十分可能なのです。

転職時の注意点と対策

介護職からの転職を検討する際は、いくつかの重要な注意点があります。

まず、転職理由を明確にしておくことが大切です。

「人間関係が合わなかった」という理由だけでは、次の職場でも同じ問題に直面する可能性があります。

具体的に何が合わなかったのか、自分自身の課題は何かを整理しておきましょう。

「もう少し頑張れば良かったのかな…」と迷う気持ちもあるかもしれませんが、自分の心と体の健康を最優先に考えることが重要です。

転職活動では以下のポイントに注意しましょう。

- 面接での転職理由の伝え方:前職の悪口は避け、「より自分に合った環境で成長したい」など前向きな理由を伝えます。

- 経験の短さをカバーする自己PR:短期間でも学んだこと、今後どう活かしたいかを具体的に伝えられるよう準備しておきます。

- 職場見学の重視:可能な限り職場見学を依頼し、実際の雰囲気や人間関係を確認しましょう。

転職エージェントの活用も効果的です。

介護業界に特化したエージェントなら、あなたの状況を理解した上で適切な職場を紹介してくれるでしょう。

転職は失敗ではなく、自分に合った環境を見つけるための大切なステップです。

新人介護士が働きやすい職場選びのポイント

新人介護士が長く働き続けるためには、自分に合った職場環境を選ぶことが何よりも大切です。

適切な職場を選ぶことで、「やめたい」と思う気持ちを減らし、介護の仕事に前向きに取り組むことができるようになります。

特に新人の場合は、教育体制が整っているか、相談しやすい雰囲気があるか、残業が常態化していないかなどをチェックすることが重要です。

職場見学の際には、実際に働いているスタッフの表情や利用者との関わり方を観察し、コミュニケーションが活発に行われているかを確認しましょう。

また、面接時には遠慮せずに教育制度や休暇取得状況について質問することも大切な判断材料となります。

職場見学で雰囲気を確認

職場見学は新しい職場環境を知る貴重な機会です。

実際に働く前に職場の雰囲気を肌で感じることで、自分に合った環境かどうか判断できます。

見学時には特にスタッフ同士のコミュニケーションや利用者への接し方に注目しましょう。

「この職場、スタッフが笑顔で働いていないな…」と感じたら要注意です。

見学中は積極的に質問することも大切です。

教育体制や新人サポートについて具体的に聞いてみましょう。

また、実際に働いている介護士の表情や動きからも多くの情報が得られます。

疲弊した様子が見られる職場は避けた方が無難でしょう。

可能であれば複数の施設を見学して比較することをおすすめします。

職場の雰囲気は一度入職すると変えることが難しいため、見学段階での見極めが重要です。

離職率で職場の実態を把握

職場選びで重要なのは、その施設の離職率を確認することです。

離職率が高い職場は、何らかの問題を抱えている可能性が高いでしょう。

「この施設は離職率が高いのでは?」と感じたら、その理由を探ることが大切です。

離職率を確認する方法はいくつかあります。

- 面接時に直接質問する:率直に「年間の離職率はどのくらいですか?」と尋ねてみましょう。

- 口コミサイトや評判を調べる:介護職専門の求人サイトには、実際に働いていた人の声が掲載されていることがあります。

- 見学時に職員の様子を観察する:スタッフの表情や年齢層、勤続年数などから職場環境を推測できます。

一般的に、介護業界の平均離職率は約15%と言われています。

これより大幅に高い場合は注意が必要でしょう。

特に新人が多く、中堅職員が少ない職場は、教育体制が整っていない可能性があります。

離職率の高さには必ず理由があります。

その理由を理解することで、自分に合った職場かどうかの判断材料になるのです。

待遇面をしっかり確認

給与や福利厚生などの待遇条件は、転職先選びで必ず確認すべき重要ポイントです。

求人情報に記載されている基本給や手当の内訳を細かくチェックしましょう。

「手取りがいくらになるのか」という実質的な収入を把握することが大切です。

また、昇給システムや賞与の実績についても面接時に質問すると良いでしょう。

「この施設で長く働いていくと、将来的にどのくらい給与が上がるのだろう…」と不安に思う方も多いはずです。

福利厚生面では、有給休暇の取得率や残業の実態、資格取得支援制度の有無なども重要な判断材料となります。

介護職は体力的にも精神的にも負担が大きい仕事だからこそ、ワークライフバランスを保てる環境かどうかを見極めることが必要です。

さらに、キャリアパスが明確に示されているかも確認しておくと良いでしょう。

待遇面をしっかり確認することで、長く働き続けられる職場かどうかを判断する材料になります。

新人介護士が直面するよくある質問

新人介護士が直面するよくある質問は、多くの方が抱える共通の悩みを反映しています。

「自分だけが悩んでいるのではない」と知ることで、心理的な負担が軽減されるでしょう。

介護の現場では、技術面での不安や人間関係の構築など、様々な課題に直面することが一般的です。

例えば、「記録の書き方がわからない」「利用者との関わり方に自信がない」といった疑問は、ほとんどの新人が経験するものです。

これらの質問に対する答えを知ることで、職場での適応がスムーズになります。

新人介護士は本当に使えないのか?

新人介護士が「使えない」と評価されることは、介護現場の根本的な問題を表しています。

実際には、新人が「使えない」のではなく、適切な教育環境が整っていないことが多いのです。

介護は専門職であり、知識や技術の習得には一定の時間がかかります。

「新人だから仕方ない」と思われがちですが、それは誤った認識です。

新人介護士は潜在的な可能性を秘めており、適切な指導と環境があれば急速に成長します。

「自分は役に立っていないのでは…」と悩む新人も多いでしょう。

しかし、利用者との関わりや日々の業務を通じて、確実にスキルは向上しています。

新人時代は誰もが未熟であり、それは当然のプロセスなのです。

大切なのは、失敗を恐れず積極的に学ぶ姿勢を持ち続けることです。

教育体制が整った職場では、新人も早期から戦力として活躍できます。

介護職を円満に退職する方法は?

介護職を円満に退職するには、適切な手順と配慮が必要です。

まず退職の意思が固まったら、就業規則に定められた期間(通常1ヶ月前)に上司へ直接伝えましょう。

「やめたい気持ちを伝えるのは怖い…」と感じる方も多いですが、感情的にならず理由を簡潔に説明することが大切です。

退職理由は建設的なものを選び、職場への不満よりも「自分のキャリアプランのため」など前向きな表現を心がけましょう。

引継ぎ書類の作成も重要なポイントです。

- 業務マニュアルの更新

- 利用者さんの特性や対応方法のメモ

- 進行中の案件の状況整理

最後に、同僚や利用者さんへの挨拶も忘れずに行いましょう。

特に信頼関係を築いていた利用者さんには、不安を与えないよう配慮した別れの言葉を伝えることが大切です。

円満退職は、将来の再就職時の評価にも影響するため、最後まで誠実な姿勢を保ちましょう。

まとめ:新人介護士が辞めたいと感じたときの対処法

今回は、介護の仕事を始めたばかりで不安や悩みを抱えている方に向けて、

- 新人介護士が辞めたいと感じる一般的な理由

- 介護の仕事を続けるための具体的な解決策

- 介護職の魅力と将来性

介護業界で経験を積んできた筆者の視点からお話してきました。

新人時代に辞めたいと感じることは、介護の世界では珍しいことではありません。

身体的・精神的な負担や人間関係の難しさは、誰もが直面する壁です。

あなたが今、仕事を辞めたいと感じているなら、それは決して恥ずべきことではないのです。

これまで介護の道を選び、日々利用者さんのために尽力してきたあなたの姿勢は、十分に価値あるものです。

今は大変でも、適切な対処法を実践することで、きっと介護の仕事の本当の魅力に気づくことができるでしょう。

ぜひこの記事で紹介した解決策を試してみて、あなたらしい介護士としての一歩を踏み出してください。

レバウェル

レバウェル ブレイブ介護士

ブレイブ介護士 スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー