※当サイトは記事広告による収益を得ています。適切なサービスが受けられるよう広告リンクを設置していますので、気になったらリンク先をチェックしてみてください。

「放課後等デイサービスを辞めたい…」

あなたは今こんなことを考えていませんか?事実、放課後等デイサービスを辞めたいと思うのには、主に7つの理由があります。

この記事では、放課後等デイサービスを辞めたい理由を解説し、その悩みの解決策も丁寧に解説しました。

また後半では、放課後等デイサービスを辞めたあとに就くオススメ職種も紹介しました。

ぜひ最後までご覧ください。

※本記事では、“害”という漢字の意味が人の状態を表す漢字として相応しくないという当メディアの意向より、法律用語を除いて“障がい”と表記しています。そのため記事内では“障がい”と“障害”が混在して表記されています。ご了承ください。

頭の片隅で「今よりも良い職場、他にないかな?」と考えている方は、早めに転職エージェントに登録しましょう。なぜなら、転職エージェントに登録することで、仕事の可能性・職場の選択肢は大きく広がるからです。

転職エージェントへの登録は無料です。好条件の求人は他の求職者にどんどん取られてしまいます。今後転職する可能性が1%でもある方は、早めに登録しておくことをオススメします。

★児童を相手にする仕事への転職なら

★一般企業への転職なら

| リクルート エージェント | 業界最大級の求人数 転職支援実績No.1 登録する |

| doda | 約10万件の求人から 最適な求人を紹介 登録する |

| マイナビ エージェント | 初めての転職でも安心 プロが丁寧にサポート 登録する |

放課後等デイサービスを辞めたいと思う7つの理由とその解決策

この章から、放課後等デイサービスの仕事を辞めたいと思う7つの理由とその解決策を紹介していきます。

これらが放課後等デイサービスの仕事を「辞めたい」と職員が感じる主な要因です。1つ1つ詳しく解説していきます。

理由1:児童との関係性が難しい

放課後等デイサービスでは、それぞれが抱える障害に応じた対応を行う必要があり、利用者(児童)との関係性作りが難しくなっている現状があります。

この問題を解決するためには、知識や技術を高めるだけではなく、児童の目線に立って支援していくことがポイントになります。

例えば、発達障がいの子どもは一人一人“こだわり”や“苦手なこと”があり、関わり方を間違えるとパニックを引き起こしてしまったり、叩いたりしてしまうことがあります。

また、知的障がいの子どもは健常の子どもと比べて理解力が低かったり相手の気持ちになって考えることが難しい傾向があるため、他の子どもとトラブルになってしまうこともあります。

身体障がいを抱えている児童の場合は、周囲の人から受け入れてもらえない、好奇の目に晒される等の生活歴により劣等感を感じ、何事にもネガティブになってしまっていることがあります。

児童それぞれの特性に合った支援を行わないと良好な関係性を築くのが非常に難しく、専門的な知識や技術・経験が必要となります。そのため上手く結果に結びつかないことがストレスとなり、「辞めたい…」と感じてしまうのです。

解決策

まずは様々な研修を受けて、障がい特性に関する知識やコミュニケーションスキルを高めることが必要です。

また児童1人1人の特性や好みを把握し、対象児の目線になって、行動を理解していくことが重要になります。

さらには児童それぞれ困りごとが違うため、その子どもにあったオーダーメイドの支援を考える必要もあります。

長所を伸ばし、短所は補い、褒めるときは少し大げさに褒める。できないことは無理せず援助するという姿勢を持つことが、信頼関係を築くポイントになります。

理由2:責任が重い

放課後等デイサービスの利用者は、様々な障がいを抱えたり発育に課題がある子どもたちのため預かる側の責任は重大です。

独りで抱え込むのではなく、施設職員全体でチームとしてフォローしあいながら課題に向き合っていける職場づくりがポイントになります。

放課後等デイサービスに通う子ども達は、突発的で予想外の行動を起こすことが多々あります。

他の児童と喧嘩してしまったり、転んで怪我をしてしまったりすることは日常茶飯事ですよね。

1人1人の心身の状態や禁忌事項、行動特性にも違いがあるため、支援する側は毎日神経をすり減らしながら子どもたちの安全を確保しなければならず、重い責任がのしかかります。

例えばASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群)をもつ子どもの場合は、自分の“こだわり”や“空間”が他者から脅かされることによってパニック状態になってしまい、それをきっかけに思わぬ事故が起こってしまうことがあります。

経管栄養や痰吸引が必要な医療的ケア児を預かっている場合は、1つのミスが命に直結してしまう場合もあります。

私が以前勤めていた団体が運営する放課後等デイサービスでは、精神的な未熟さが原因で子ども達同士の性的トラブルが発生してしまったこともありました。

このように放課後等デイサービスを利用する子どもたちは、常にこころやからだを傷付けてしまうリスクにさらされています。

放課後等デイサービス利用中に万が一事故が起きたときは、職員が責任を問われてしまうため、その重責から日常的なストレスにさらされています。

一生懸命子ども達を見ているのに、事故が起きれば自分が悪くなくても責められてしまいます。そんなことが続けば辞めたくなってしまいますよね。

解決策

あなたが責任に押し潰されないようにするには、1人1人の精神的負担を分散させる環境整備が大切です。

また責任を押し付け合うのではなく、チームとして課題に取り組むような体制を作っていく姿勢も必要です。

困ったことや心配なことがあれば、管理者や現場のリーダーである児童発達支援管理責任者に相談してみましょう。

理由3:保護者との人間関係

放課後等デイサービスでは、保護者との人間関係が難しいことによるストレスで職員が辞めてしまうことがあります。

「子どもに対する責任」の立ち位置の違いから、保護者と施設側の信頼関係に綻びが生じ、それがストレスとなるのです。

これを防ぐには、保護者の“想い”に寄り添いながら「共に子どもを支えていく」という姿勢を示すことがポイントになります。

障がいを抱えている子どもを育てている保護者の方々には、「今までこうやって頑張ってきたんだ!」という自負やプライドがあります。また子どもと最も長い時間を共に過ごしてきているため、介助や関わり方の方法にも独自の方法が染み付いている場合もあります。

対する施設側としては、科学的・医学的根拠に基づいた方法で、子供たちと関わることが基本です。保護者から理解を得られないまま支援を続けると、やがて保護者は「自分の子どもには合わない」と感じ、介助方法に注文や苦情を言ってきたりします。

これらが徐々に積み重なっていくことで、保護者との人間関係に難しさにストレスを感じ、「辞めたい」と思ってしまうのです。

解決策

解決するためには、まずは保護者の立場になって考えてみて下さい。

私は、子どもと保護者が共に過ごして積み重ねてきた“時間そのもの”が、子育ての1番の宝であると考えています。

その視点で考えると、ひょっとしたら保護者が大切にしている「生まれてから今まで親子が共に育ってきた」時間を否定されたと感じているのかもしれません。つまり施設が、子どもや保護者が大切にしてきたものを、間接的に傷つけている可能性があるということです。

「他人は自分を映す鏡」という言葉もあります。保護者との良好な人間関係を築くためには、施設側の“正しい支援のあり方”を一方的に押し付けてはいけません。

今までの時間や保護者の御苦労を労い、尊重した上で、「子どもの成長のために最善の方法を一緒に考えていきましょう」という姿勢で関わることが重要です。

理由4:職場の人間関係

どの職場でも人間関係のトラブルは問題になります。放課後等デイサービスの場合も同様です。

放課後等デイサービスの場合は職員の年齢の幅が広いため、世代間の考え方の違い・経験値の差・子どもたちの支援に対する姿勢にギャップが生じることがあります。

例えば突然走り出して他の子とぶつかりそうになった時に、若い職員であれば咄嗟に抱きかかえて難を逃れることができても、高齢の職員の場合はそのような瞬発的な対応は難しいかもしれません。

また「長年培った教育観や育児観を活かして支援をしたい」と思っているベテランさんに対し、「科学的に体系化されている支援を行いたい」と考える若い職員の間に、意見の隔たりが生じてしまうこともあります。

こうしたすれ違いが軋轢を生み、派閥ができたり、少数派の職員が悪者扱いされたりしてしまいます。やがては人間関係の悪化からコミュニケーション不足となり、精神的負担となって職員にのしかかってくるのです。

解決策

解決のためには、職員同士のコミュニケーションを活性化させることが重要です。

職場内の人間関係を良好に保つためには、お互いの長所や苦手な部分を理解した上で得意部分を活かし、苦手な部分はカバーし合うという姿勢が大切です。

そのためにも、何か手伝ってもらったりフォローしてもらったりしたときは「ありがとう」という気持ちを言葉にして相手に伝えることが大切です。

感謝の気持ちを相手に伝えることが笑顔を生み、やがてはお互いの信頼関係に結びついていきます。

職場の人間関係を円滑に保つためには、日頃から相手を思いやる気持ちを忘れないことがポイントとなります。

理由5:職場の運営方針による不満

1人1人に想いがあって放課後等デイサービスで働くのと同じように、施設自体も経営者の理念や方針に沿って運営されています。

そのため働くうちに「職場の運営方針に納得できない」と感じることも出てくるかもしれません。

不満を感じたら先輩や上司に相談し、運営方針と自分の考え方のギャップを埋めることができないか模索してみることが必要です。

納得いかずに勤務を続ければ、そこで仕事をするだけでもストレスを感じるようになります。そうなれば、誰でも辞めたくなりますよね。

例えば大人数の施設であれば子ども達1人1人と関わる時間がどうしても限られてしまい、「必要な支援が提供できていない」と感じることがあると思います。

保護者からのクレームを恐れて保護者からの要望を叶えることに重きを置き、利用者である子ども自身の成長やQOL(生活の質)に目を向けない支援になってしまうことも、運営方針による不満につながります。

解決策

運営方針に不満を感じたら、まずは同僚や先輩に相談してみましょう。

それでも納得できなければ、現場の統括責任者である児童発達支援管理責任者に直接相談してみると、支援方針の再検討や修正について検討してもらえるかもしれません。

運営方針に不満を覚えることは、決して悪いことではありません。それは業務内容に対する課題や解決方法を考えたり、経験や知識を積み重ね、ステップアップしたことで得た新たな“気付き”なのです。

ただ職場の運営方針を変えることは非常に困難です。働き続けることがストレスと感じたら、価値観が合う施設に転職する、自分の理想の支援を目指して独立することも解決策の1つです。

理由6:人手不足による重労働

放課後等デイサービスでは最低限、5:1の割合で児童発達支援員や保育士を配置する必要があります。

利用者数に対する職員の数が少ないため、現場では人手不足による焦燥感が強くなっています。

これを解決するためには業務効率化を図ると同時に、加配について根気よく上層部に掛け合う必要があります。

例えばよく人手不足と言われる介護業界での配置基準は、通常介護職員1人で利用者3人を見る計算になります。また大半の施設では、無資格・未経験の職員でも人数にカウントすることができます。

それに対し放課後等デイサービスの場合は、職員1人当たり5人の子どもを見る計算になります。また無資格・未経験の職員は、人数にカウントすることが出来ません。

片時も利用者から目を話すことができないのに職員1人当たりの利用者数が多く、また無資格者・未経験者がカウントできないため、人員確保がより困難になります。

これでは毎日ヘトヘトになってしまい「ストレスが溜まって辞めたい」と感じてしまうのも当然ですよね。

解決策

まずは支援の工夫や業務の効率化、断捨離によって利用者に関わる時間を増やすことを検討することが先決になります。

それでも対応しきれないと感じたら、上司に加配について相談しましょう。

しかし増員すると人件費が増えるので、経営的視点での判断が必要なので必ずしも要望が叶うとも限りません。

どうしても人手不足が解消されず過重労働が続くようであれば、やはり過労から自分の身を守るためにも退職・転職を考える必要があります。

理由7:給与が少ない

放課後等デイサービスは給与が安く、その重労働と比較すると不公平感を感じてしまい退職したいと感じる方も多いです。

放課後等デイサービスはその性質上、平日午後から夕方にかけてのサービス提供が大半で、利用者の施設滞在時間が短いケースが多いことから、他の通所系事業所と比較して1人当たりの報酬単価が低くなっていることが給料が安い理由です。

今の年収に納得できない場合は、施設から副業を認めてもらうか、より高収入を目指して転職するかを検討しましょう。

厚生労働省が行った最新の調査である『平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果』によると、常勤・月給の場合放課後等デイサービスに配属されている児童指導員の年収は258.7万円、保育士は271.7万円となっています。

それに対して18歳以上の障がい者が利用するデイサービスである生活介護の場合、生活支援員(介護職員として読み替え可)の年収は350.4万円です。

勤務体系別年収

| 放課後等デイサービス | 放課後等デイサービス | 生活介護 | 通所介護 | |

|---|---|---|---|---|

| 職種 | 児童指導員 | 保育士 | 生活支援員 | 介護職員 |

| 常勤 | 259万円 | 272万円 | 350万円 | 351万円 |

| 非常勤 | 192万円 | 193万円 | 209万円 | 259万円 |

※平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果、平成29年度介護従事者処遇状況等調査結果より一部加工して抜粋

「高齢者介護の給与が安い」とよく話題に挙がりますが、この結果を見ると放課後等デイサービスの給与はそれよりも安いことがわかります。

解決策

給与の問題は施設経営の根本に関わる問題のため、上司に相談したからと言って簡単に昇給してもらえるものではありません。

これを解決するためには、上層部に副業を認めさせるか、よりよい収入を目指して転職することが解決策となるでしょう。

放課後等デイサービスを辞める際の正しい手順

1章では、放課後等デイサービスで働く職員が辞めたくなる理由とその解決策について前向きに説明してきました。

しかし心や体を削りながら仕事を続けても、自身の健康を犠牲にしてしまっては何もいいことがありません。どうしても続かないと感じたときは思い切って退職を考えることも大切です。

この章では、放課後等デイサービスを辞める際の正しい手順についてご紹介します。円満退社できれば、次の転職先でも気持ちを切り替えてスムーズに働き始めることができます。

手順は次の通りです。

それでは詳しく解説していきます。

STEP1:退職準備

退職することを決意したら、まずは今の施設で働きながら次の転職先を探すか、離職してから転職先を探すかを検討しましょう。経済的なことを考えると、在職しながらの転職活動がオススメです。

一般的には、退職日の2週間前には退職届を提出する必要があります。あなたがお勤めの施設の就業規則を読み返し、退職の手続きに関する規定を確認しておくとよいでしょう。

またこの時点で、退職後に実施すべき公的手続き(税金・年金・健康保険・雇用保険等)についても確認しておくとスムーズになります。

STEP2:退職の意思を伝える

退職の意思を固めたら、まずは直属の上司に口頭で伝えます。退職の意思を伝える際は、次のポイントに注意しましょう。

もし

- 上司が時間を取ってくれない…

- 辞意を受け入れない…

- もみ消そうとする…

- 脅される…

などによって「不当に在職を強要される…」といった問題が生じたときは、労働基準監督署に相談しましょう。

また有料ですが、退職代行サービスを利用する方法もあります。こちらの退職代行ガーディアンでは、東京都労働委員会に認証されている法適合の合同労働組合が行うため、非常に信頼性の高い退職代行サービスです。

法律に沿って安心・確実に退職代行をしてくれ、相談した当日から出勤する必要はなく、自分から事業所や上司へ連絡する必要もありません。

ストレスなく退職手続きが進められるので、興味のある方はぜひ一度退職代行ガーディアンの詳細をご覧ください。

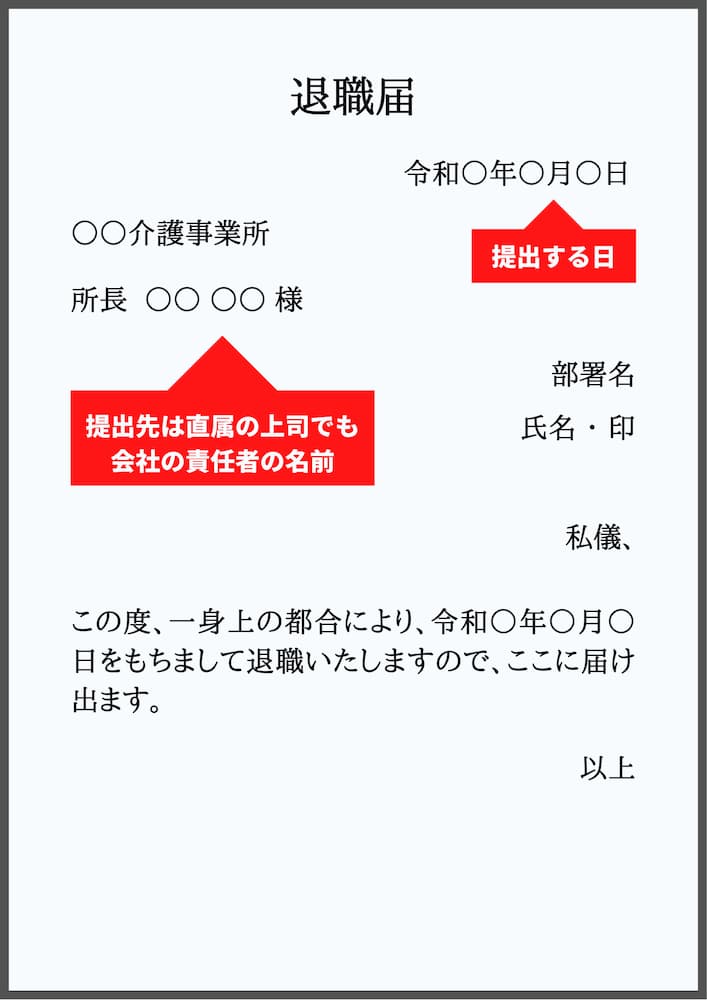

STEP3:退職日の設定と退職届の提出

退職日については、後述する残務整理や代替職員確保の期間も考慮しながら上司と相談して決定しましょう。その上で退職届を作成し提出します。

退職届については社内様式があればそれを使用します。特に規定がなければ任意の書き方でOKです。

退職届の例

作成が完了したら、退職日の2週間前までには必ず提出しましょう。事前に合意を得ているとはいえ、退職届が受理されることで正式に退職手続きが完了したことになります。

退職届が受理されたら、労務管理担当者に退職に伴う公的手続き(税金・年金・健康保険・雇用保険等)に必要な書類の交付を依頼してください。

提出期限や手続きごとの提出物、提出先についても改めて確認してください。

また施設側から貸与を受けている社員証や駐車許可証、制服等返却が必要な物についても確認しておきましょう。

STEP4:残務整理・引継ぎ

あなたが担当していた業務について引き継ぐ職員を上司に確認します。その上で残務をこなしながら引継ぎ資料を作成します。

「立つ鳥跡を濁さず」の姿勢が重要です。複雑な内容にならないようToDo方式で手順書を作成すると、後任者にスムーズに引き継ぐことができるでしょう。

退職後は同業他社や関連業務を行っている会社に転職する可能性も考慮し、悪印象を残さないように留意しましょう。

利用者やその保護者への個別の挨拶は、動揺や混乱・事業所に対する不安感をもたらすリスクがあります。

自分で子どもたちやその保護者に直接今までの感謝を伝えたい気持ちは分かりますが、実際に挨拶していいかどうかは上司の指示に従ってください。

STEP5:退職当日や退職後に行うこと

退職当日は他職員1人ずつに改めて挨拶をします。人数分の菓子折りを用意しておくと好印象です。

施設側に返す物、施設側から受け取る物の授受を忘れずに確実に行ってください。机やロッカーは私物を残さないように綺麗に掃除しましょう。

退職後は、必要な公的手続きを速やかに実施してください。

放課後等デイサービスを辞めた後に考える転職先のオススメ一覧

無事に放課後等デイサービスを退職したら、次は転職先について検討することになります。

それまで得た資格や知識・経験を活かすことができる転職先であれば、スムーズに業務に就くことができるのでオススメです。

ここでは

- 児童を相手にする仕事

- 経験を活かすことができる仕事

に分けて、理由と共にオススメの転職先をご紹介していきます。ぜひご参考にしてください。

児童を相手にする仕事

まずは児童を相手にする仕事です。

放課後等デイサービスは小学校入学~18歳までの児童を対象にした施設なので、対象となる年齢が変わらないのでスムーズに業務に就くことができるでしょう。

また近年は各種障がいに関する理解が進み、ノーマライゼーションの考え方が浸透してきたこともあり、一般的な保育の現場でも障がい児に関わる機会が増えています。

それに合わせて、最大限に今までの経験値を活かすことができる職種を5つピックアップしました。

児童福祉施設職員

児童福祉施設とは、その名前の通り子どもを保育・保護・養護したり、その家族を支援したりと児童福祉に関する様々な支援を行う施設の総称です。

そのどれもが支援を必要とする子どもやその保護者を対象とする施設なので、どの施設で働くとしても放課後等デイサービスで培った障がい児童への対応能力や経験が役立つでしょう。

全部で12種類の施設があり各施設の名称や概要を下表にまとめました。ただし児童養護施設については大規模の施設なのでピックアップして後述します。

| 施設名称 | 概要 |

|---|---|

| 助産施設 | 保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けることができない妊産婦を入所させ、助産を受けさせます。 |

| 乳児院 | 乳児(特に必要と認められる場合は幼児も含む)を入院させて養育し、退院後にも相談援助を行います。 |

| 母子生活支援施設 | 配偶者のない女子またはこれに準ずる女子およびその者の監護すべき児童を入所させて保護するとともに、自立促進のための生活支援や退所後の相談支援を行います。 |

| 保育所 | 日々保護者の委託を受けて、保護者の就労等の理由により保育に欠ける家庭の乳児または幼児を保育します。 |

| 幼保連携型認定こども園 | 満3歳以上の幼児に対する教育及び保育を必要とする乳幼児に対する保育を一体的に行い、健やかな成長が図られるよう適当な環境を与え、心身の発達を助長させます。 |

| 児童養護施設 | 保護者のない児童(特に必要と認められる場合は乳児を含む)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて養護します。 合わせて退所した者に対する相談や自立支援も担います。 ※詳細は後述 |

| 障害児入所施設 | 障がい児を入所させ、保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識や技能の付与を行います。 福祉型と医療型があり、医療型の場合はこれに治療が加わります。 |

| 児童発達支援センター | 障がい児を日々保護者の下から通所させ、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。 福祉型と医療型があり、医療型の場合はこれに治療が加わります。 ※放課後等デイサービスはここに分類されています。 |

| 児童心理治療施設 | 家庭環境、交友関係など環境上の理由で社会生活が困難となった児童を短期間入所させ、または保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理治療、生活指導を行い、退所した者についても相談その他の援助を行います。 |

| 児童自立支援施設 | 不良行為を起こす、または起こすおそれがある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、または保護者の下から通わせて、それぞれの状況に必要な指導を行って自立を支援します。 |

| 児童厚生施設 | 児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とします。 屋内型の「児童館」と屋外型の「児童遊園」があります。 |

| 児童家庭支援センター | 地域の児童の福祉に関する様々な問題について、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに対して必要な支援を行います。 市町村の求めに応じて技術的助言等のほか、保護を必要とする児童またはその保護者に対して指導を行います。 児童相談所やその他児童福祉施設との連絡調整などを総合的に行い、地域の児童や家庭福祉の向上を図ります。 |

このように児童福祉施設にはその目的に応じた様々な施設があります。

その全てが児童やその保護者を支援の対象としており、障がい児と関わる機会も多くなっているので、放課後等デイサービスで培った経験や支援技術をそのまま活かして業務に就くことができるでしょう。

児童養護施設職員

上記の中でも特に児童養護施設は定員が多く独立した施設になっています。

児童養護施設に入所している児童たちは、そこから学校に通ったり部活に行ったりします。まさに自宅です。

このため支援員は通常の家庭で保護者が行うように宿題を教えたり、悪いことをしたら指導したりします。

保護者がいない、若しくは保護者からの支援を受けることができない児童及び乳児が対象となります。

例えば軽度の知的障がいや発達障がいを抱えている児童が入所する場合もあるので、障がい児支援に対する専門技術は即戦力として期待されるでしょう。

ベビーシッター

ベビーシッターは保護者の依頼に応じてその居宅に訪問し、自宅及びその周辺での保育を行う仕事です。保護者が就労等の理由により保育できない場合に一時的にお世話をします。

公的な保育施設は保育園や学童保育等があるので、ベビーシッターの場合は民間事業者が運営していることが多いです。

特に資格を必要としていない場合もありますが、保育士や介護系資格をもって児童支援員として働いていた方であれば、転職の際に優遇を受けることもできるでしょう。

障がいをもっている児童の場合は、費用の面からも居宅介護(訪問介護)や放課後等デイサービス・児童発達支援等の公的支援を利用する方がほとんどなので、ベビーシッターの対象は健常のお子さんであることが多いです。

保育士

保育士とは国家資格の名称ですが、ここでは保育園や幼保連携型認定こども園で働く保育担当職員を指して説明します。

近年は発達障がいに関する診断技術が確立されたため、単に「育てにくい」とされてきた子どもが診断を受けることで適切な支援を受けられるようになってきました。

そんな中「通常の生活環境の中で育ってほしい」という保護者の想いから、専門の施設ではなく通常の保育施設に預ける保護者も増えています。

また

- 診断は受けていないが保育の家庭で発達障がいが疑われている子ども

- 保護者自身が受容に至らず診断を受けていない子ども

- 単に周りより多少発達が遅れていると考えられる子ども

も保育園を利用します。

この場合は放課後等デイサービスでの経験や専門知識を活用して、本人や保護者への支援、相談助言が期待されるでしょう。

学童保育士(学童保育指導員)

学童保育とは、日中家庭内に保護者がいない場合に児童が下校後に通い、健全な遊びや生活の場の中で健全な育成を図ることを目的とした施設です。

健常の子どもだけでなく、何らかの発達遅滞が疑われる子どもも利用する可能性があります。

放課後等デイサービスでは、事故防止のために利用者1人1人の行動特性や性格を把握し、フロア全体に気を配りながら適切に安全を確保する空間把握能力も求められます。

学童保育は下校後にテンションが上がった元気な子ども達がたくさん訪れます。そのため他の子どもと遊ぶ中でぶつかったり、喧嘩になったりすることもあります。

それらを未然に防いだり上手くトラブルを回避したりするために、空間把握能力が活躍するでしょう。

経験を活かすことができる仕事

続いては、他業種の中で放課後等デイサービスでの経験を活かすことができる職種を5つピックアップしてみました。

どれも他者とのコミュニケーションや思いやりの気持ちを大切にすることで、活躍が期待される職種になっています。

介護士

まずは同じ福祉職としてオススメしたいのが介護士です。

高齢者施設や児童福祉施設を多角的に運営している社会福祉法人では児童福祉施設で働いている職員の適性が認められ、高齢者施設に異動する例もあるからです。

実際に私が働いている法人では、児童養護施設でうまく長所を活かせなかった保育士が特別養護老人ホームに異動し、現在は主戦力として頑張っている人もいます。

相手の気持ちに立って物事を考え、長所を活かして自立支援に結びつけるという考え方は同じです。

また介護士としてキャリアアップを目指す上で必須である「介護福祉士」を通常より早く取得することができます。

「介護福祉士」は受験資格として3年の実務経験を積む必要がありますが、放課後等デイサービスで直接支援業務をしていた場合は、実務経験にカウントすることができるからです。

そのため介護士は放課後等デイサービスから転職する際に、最もオススメできる職種の1つなのです。

接客業

小売店や食堂等での接客業では、多種多様なお客様に対応します。

子連れや障がいをもったお客様も当然たくさん来店するので、福祉職としての気配りやコミュニケーション能力が役に立つでしょう。

寄せられる様々なニーズに対しても、想いを傾聴しながらお客様の立場に立ったきめ細かく臨機応変な対応ができると期待できます。

営業職

自社製品の特徴を捉え、顧客のニーズに対応した商品を選定・提案する営業職も放課後等デイサービス経験者にオススメできる職種の1つです。

営業職には

- 相手に分かりやすい表現で伝える能力

- 相手が何を求めているかを理解して伝える事ができる能力

が必要と言われていますが、どちらの能力も放課後等デイサービスを始めとした福祉職と共通する部分です。

今まで障がいをもった子供たちに語りかけたり、制度の仕組みを保護者に分かりやすく説明してきた経験が活かせるでしょう。

事務職

放課後等デイサービスで働く上では、単に障がい児の直接支援だけをやっていては務まりません。

送迎の際にハンドルを握って福祉車両の操作も行ったり、施設内の掃除や季節に合わせた飾りつけしたりと様々な業務をこなす必要があります。

時には保護者に向けた文書作成なども行っていたはず。そんな方には事務職もオススメです。

一般に事務職はなんでも屋と言われます。会社全体の事を理解しながら、様々部署と連携したり根回ししたりして、波風が立たないような立ち回りも必要になります。

今自分が何をすべきか察知しながら、先回りして行動する臨機応変さも必要です。

なんでもこなす臨機応変さと、何かと動き回る子ども達を他の職員と連携して支援してきたコミュニケーション能力等を活かせば、優秀な事務職として上手く立ち回ることができるはずです。

家庭教師

子どもが好き、子どもとの触れ合いが好きと感じて放課後等デイサービスで働いていたあなたには家庭教師もオススメです。

家庭教師にはコミュニケーション能力が高い人・子どもが好きな人・責任感が強い人が向いていると言われています。

放課後等デイサービスでは子どもや保護者とのコミュニケーション、一緒に働く仲間との連携が強く求められていました。

また子どもの命を預かる仕事のため、責任感を持って仕事をすることが重要でした。もちろん子どもが好きじゃないとできる仕事ではありません。

つまり放課後等デイサービスの経験者には、家庭教師に必要な要素が自然と身についているのです。

もし興味があれば、家庭教師も転職先の候補として検討すべきです。

放課後等デイサービスから転職をする際に利用したい転職エージェント3選

オススメ1:リクルートエージェント

1つ目にオススメするのが「リクルートエージェント」です。

リクルートエージェントは、『案件総数・内定決定数ともにNo.1』の実績を持つ国内最大手の総合転職エージェントです。

リクルートエージェントのアドバイザーは経験豊富なアドバイザーが多く、今までにも放課後等デイサービスから他業界への転職を数々と成功に導いてきました。

職務経歴書・履歴書などの書類の添削、独自に分析をした業界・企業情報の提供、志望企業への推薦など、転職サポートも非常に充実をしています。

放課後等デイサービスから未経験の業界に転職をするとなると、不安なことも多いですが、リクルートージェントのスタッフがあなたの転職を成功へと導いてくれます。

\案件総数・内定決定数ともにNo.1/

オススメ2:doda

2つ目にオススメをするのが、「DODA」です。

DODAはパーソルキャリアが運営をする国内最大級の転職エージェントです。

求人数が豊富なのはもちろんのこと、転職アドバイザーによる転職相談も非常に充実をしています。

首都圏、都市部問わず、求人数も豊富なので、地方在住の方でも安心して利用することが出来ます。

上記で紹介をしたリクルートエージェントと合わせて、利用をオススメするサービスです。

\首都圏、都市部問わず、求人数も豊富/

オススメ3:マイナビ転職

3つ目にオススメをするのが、「マイナビ転職」です。

マイナビ転職は特に関東在住の20代〜30代方にオススメをしたい転職サービスです。

人事&担当者との強いパイプがあることから、放課後等デイサービスから未経験の業界に転職をする際でも、ラクラクに転職をすることが可能です。

担当スタッフも非常に親切に寄り添いながら転職サポートを提供してくれます。

\特に関東在住の20代〜30代方にオススメ!/

まとめ

いかがだったでしょうか。

まとめると、放課後等デイサービスを辞めたいと思うのには、7つの理由がありました。

また放課後等デイサービスを辞職するときの正しいステップは次の通りでした。

そして放課後等デイサービス退職後のオススメ職種は、次の通りでした。

転職を考えている方は、転職のプロである転職エージェントに登録をし、転職活動することをオススメします。

この記事が少しでも参考になれば幸いです。

レバウェル

レバウェル ブレイブ介護士

ブレイブ介護士 スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー