「保育士1年目で毎日疲れ果て、体調を崩してしまうことが増えてきたけど大丈夫かな…」

「子どもたちのために頑張りたいのに、体調不良で休みがちになってしまって申し訳ない気持ちでいっぱい…」

体調不良は放置すると長期休職や退職につながる可能性もあるため、早めの対策が重要です。

この記事では、保育士1年目で体調管理に悩んでいる方に向けて、

- 保育士1年目に起こりやすい体調不良の原因と症状

- 体調不良が続くことで生じる心身へのリスク

- 保育士が実践できる効果的な体調管理の方法

上記について、解説しています。

保育の現場は体力的にも精神的にも負担が大きいものですが、適切な対策を取ることで状況は改善できます。

この記事を参考に自分に合った体調管理の方法を見つけて、長く保育の仕事を続けていけるよう、ぜひ参考にしてください。

保育士1年目の体調不良の原因

保育士1年目の体調不良の原因は、環境の変化や業務の負担、子どもたちからの感染リスクなど複合的な要素が絡み合っています。

新人保育士は特に、身体的・精神的な負担が大きく、免疫力が低下しやすい状況に置かれているのです。

慣れない業務や責任の重さ、保護者対応などのストレスが蓄積することで、体調を崩しやすくなります。

例えば、子どもたちと密に接する環境では感染症にかかるリスクが高まり、また不規則な勤務形態や持ち帰り仕事の多さが睡眠不足や疲労につながることも少なくありません。

以下で詳しく解説していきます。

| 理由 | 詳細 |

|---|---|

| 精神的ストレス | ・ 初めての職場環境への適応 ・ 覚えるべき業務が多い(子ども対応、保護者対応、書類作成など) ・ 業務遂行への不安感 ・ 新たな人間関係(保護者、先輩)によるプレッシャー |

| 感染症リスク | ・ 子どもたちと密に接するため、様々な感染症にさらされやすい ・ 保育現場特有の感染症の流行 ・ 新人保育士の免疫力がまだ低い |

| 長時間労働・休憩不足 | ・ 保育中は常に緊張状態にある ・ 十分な休憩時間が確保しにくい |

| 身体的負担 | ・ 子どもを抱き上げる動作 ・ しゃがんだり立ったりする動作の繰り返し ・ 上記による腰痛や肩こりなどの発生 |

新人保育士が体調を崩しやすい理由

保育士1年目は環境変化や業務の多さから体調を崩しやすい時期です。

経験不足による精神的ストレスが大きな原因となっています。

初めての職場環境では、子どもたちとの関わり方や保護者対応、書類作成など覚えることが山積みです。

「これでいいのかな…」と常に不安を抱えながら業務をこなすことになるでしょう。

また、子どもたちと密に接することで、様々な感染症にさらされるリスクも高まります。

保育現場では季節を問わず感染症が流行することが多く、免疫が整っていない1年目は特に注意が必要です。

体調不良の原因となる主な要因は以下の通りです。

- 長時間労働と休憩時間の不足:保育中は常に気を張っており、休憩時間も十分に取れないことが多いものです。

- 子どもからの感染症リスク:園児から様々な感染症をもらいやすい環境にあります。

- 精神的なストレス:保護者対応や先輩保育士との人間関係など、新たな人間関係構築によるプレッシャーがかかります。

さらに、保育士の仕事は身体的な負担も大きいものです。

子どもを抱き上げたり、しゃがんだり立ったりの動作を繰り返すため、腰痛や肩こりなどの身体的不調を訴える方も少なくありません。

新人保育士の体調管理は、長く保育の仕事を続けるための重要な基盤となります。

保育士1年目に多い体調不良の症状

保育士1年目で多く見られる体調不良の症状には、特徴的なパターンがあります。

まず最も多いのが、風邪やインフルエンザなどの感染症です。

子どもたちと密に接する環境で働くため、様々な病原体に触れる機会が増え、免疫力が追いつかないことがあります。

「子どもたちは元気なのに、なぜ私ばかり…」と感じる方も多いでしょう。

次に多いのが、慢性的な疲労感や倦怠感です。

慣れない業務と長時間の立ち仕事により、身体が適応しきれずに疲労が蓄積していきます。

頭痛やめまいに悩まされる保育士も少なくありません。

特に行事前や保護者対応の増える時期には、緊張や不安からくる症状が現れやすくなります。

また、腰痛や肩こりなどの筋骨格系の症状も特徴的です。

子どもを抱き上げる動作や中腰での作業が多いため、身体への負担が大きいのです。

さらに、不規則な生活リズムから来る胃腸障害も見逃せません。

忙しさのあまり食事時間が不規則になったり、ストレスから消化不良を起こしたりすることがあります。

これらの症状は複合的に現れることが多く、早めの対策が重要です。

体調不良を乗り越えるための対策

保育士1年目の体調不良を乗り越えるためには、早めの対策と適切なサポート活用が鍵となります。

体調不良に陥りやすい新人時期だからこそ、無理をせず自分の健康状態に向き合うことが大切です。

職場の先輩や上司に相談し、適切なアドバイスを受けることで、多くの困難を乗り越えられるでしょう。

例えば、体調に不安を感じ始めたら、早めに園長や主任に相談することで、業務調整や休息時間の確保など、具体的な支援を受けられることがあります。

以下で詳しく解説していきます。

職場でのサポートを活用する方法

職場内のサポート体制を積極的に活用することが、保育士1年目の体調管理には欠かせません。

まず先輩保育士や主任に遠慮なく相談することが重要です。

「一人で全部抱え込まなければ」と思いがちですが、新人時代は助けを求めることも仕事の一部と考えましょう。

職場によっては、メンター制度や新人サポートプログラムが整備されている場合もあります。

これらの制度を積極的に活用し、業務の悩みや体調管理について相談してみましょう。

また、園長や主任に対して、体調管理に関する配慮を求めることも大切です。

例えば、体力的に厳しい業務が続く場合は、業務調整を依頼することも検討してください。

「迷惑をかけてしまうのでは…」と心配する方もいるでしょうが、長期的な健康維持のためには必要な対応です。

職場の定期健康診断やカウンセリングサービスなども、見逃さずに活用しましょう。

多くの保育園では、スタッフの健康管理をサポートするさまざまな制度を設けています。

具体的なサポート活用方法としては以下が挙げられます。

- 週間ミーティングでの業務負担の共有 体調の変化や業務の負担感を定期的に伝えることで、適切なサポートを受けやすくなります。

- 職場の健康相談窓口の利用 専門家のアドバイスを受けることで、効果的な体調管理が可能になります。

- 同期の保育士との情報交換 同じ立場の仲間と悩みを共有することで、精神的な負担が軽減されることもあります。

職場のサポートを上手に活用することで、1年目の体調不良リスクを大幅に減らすことができるのです。

自己管理で体調を整えるポイント

保育士1年目の体調管理は仕事の継続に直結します。

自分自身の健康を守るための具体的なポイントを押さえておきましょう。

まず、規則正しい生活リズムを確立することが最も重要です。

保育の仕事は体力を使うため、十分な睡眠時間(最低6〜7時間)を確保してください。

「今日は疲れているけど、この書類だけ終わらせてから…」と思っていると、睡眠不足の悪循環に陥りがちです。

栄養バランスの良い食事も欠かせません。

忙しい朝でも簡単に摂れる栄養価の高い食品を常備しておくと良いでしょう。

- 朝食の工夫例:バナナやヨーグルトなど手軽に食べられるものを用意しておく

- 弁当の準備:週末に作り置きしておくと平日の負担が減ります水分補給も意識的に行いましょう。

特に保育中は子どもに集中するあまり、自分の水分補給を忘れがちです。

体調管理には適度な運動も効果的です。

通勤時に一駅分歩くなど、無理のない範囲で体を動かす習慣をつけると良いでしょう。

また、休日の過ごし方も重要なポイントになります。

- 効果的な休日の過ごし方 完全にオフの日を作り、心身をリセットする時間を確保する

- 趣味の時間:好きなことに没頭する時間を持ち、ストレス発散につなげる

体調の変化に敏感になり、小さな異変を見逃さないことも大切です。

「最近なんだか疲れやすいな…」と感じたら、早めに対策を講じましょう。

市販の風邪薬や胃腸薬などの常備薬を持っておくと、初期症状の段階で対処できます。

定期的な健康診断も忘れずに受けるようにしましょう。

自己管理を徹底することで、体調不良のリスクを大幅に減らすことができます。

体調不良時の職場への報告と対応

保育士1年目で体調不良になったとき、適切な報告と対応が職場での信頼構築に直結します。

体調不良を感じたら、早めに上司や同僚に伝えることが大切です。

遅れて報告すると、保育現場では子どもたちの安全確保や人員配置の調整が難しくなり、職場に迷惑をかけてしまいます。

例えば、前日夜に体調不良を感じたら、すぐに園長や主任に連絡し、翌日の対応を相談しましょう。

また、軽度の体調不良でも無理をせず、正直に状況を伝えることで、周囲も適切なサポートができます。

以下で詳しく解説していきます。

休む際の適切な連絡方法

体調不良で休む際は、できるだけ早く上司や園長に連絡することが最優先です。

前日から体調不良を感じている場合は、早めに連絡して代替要員の確保に協力しましょう。

連絡方法は園のルールに従いますが、一般的には電話連絡が基本となります。

「朝になれば良くなるかも…」と思って連絡を遅らせると、園の運営に支障をきたす可能性があります。

電話連絡する際は以下のポイントを押さえましょう。

- 体調不良の具体的な症状を簡潔に伝える

- 予想される回復時期や復帰見込みについて伝えられる範囲で説明する

- 担当していた業務の引き継ぎ事項があれば伝える

メールやLINEなど文字ベースの連絡手段を使う場合も、同様の情報を明確に伝えることが大切です。

連絡後は安静にして回復に努め、回復状況に変化があれば適宜報告するよう心がけましょう。

適切な連絡は、あなたの体調を気遣う職場の雰囲気づくりにも貢献します。

職場での信頼を失わないための工夫

体調不良時でも信頼関係を維持するには、適切なコミュニケーションが鍵となります。

まず、体調不良を伝える際は具体的な症状と回復見込みを正直に伝えましょう。

「また休むの?」と思われないよう、日頃から健康管理に努める姿勢を見せることも重要です。

体調が回復したら、自分の不在中にカバーしてくれた同僚への感謝の言葉を忘れないようにしましょう。

職場復帰後は、無理をせず段階的に業務に戻ることで再発防止にもつながります。

- 代替案の提案:休む連絡をする際に、自分の担当業務の引継ぎ案を提案する

- 事前準備:体調不良時に備えて、担当業務のマニュアル作成を日頃から行っておく

- 情報共有:保護者対応など重要事項は常に記録し、誰でも対応できるようにしておく

「迷惑をかけてしまって申し訳ない…」と感じるかもしれませんが、無理して出勤して症状を悪化させることは、長期的には職場に大きな負担をかけることになります。

信頼関係は日々の誠実な姿勢から築かれるものです。

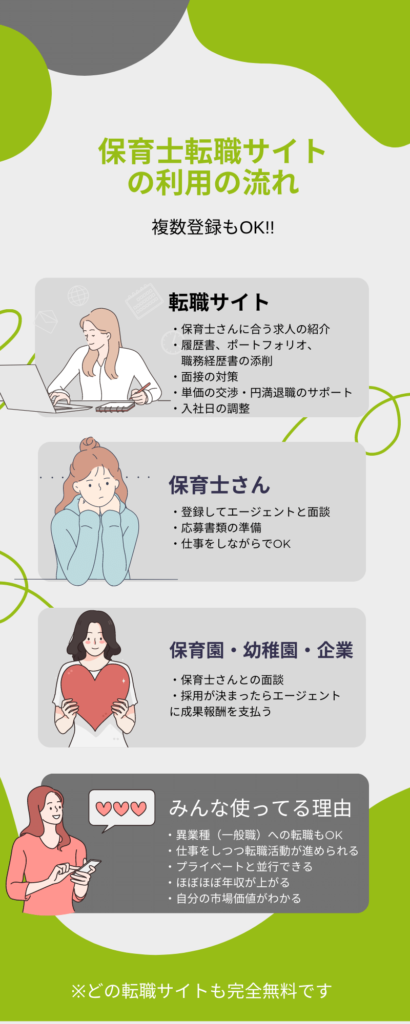

退職を検討するのにおすすめの保育士転職サイト3選!

| 人気サイト ランキング | 求人数 4月更新 | おすすめの人/特徴 |

|---|---|---|

| 累計40万人が利用!! 保育士バンク!  公式サイトへ | 59,982件 | ・迷ったらコレ!全ての保育士におすすめ!! ・LINEだけで転職活動ができる ・退職交渉や次の職場の条件の交渉も代行 |

保育士間の転職 保育士ワーカー  公式サイトへ | 42,649件 | ・保育業界トップクラスの求人数!! ・支持率No.1の実績あり ・年間転職成功者数30,000人※トライトグループ合計実績 |

| すぐお金が必要なら せんとなび保育士  公式サイトへ | 20,000件 | ・前払い、週払いも可能!! ・短期、短時間、フルタイムの求人が豊富 ・業界トップクラスの高時給 |

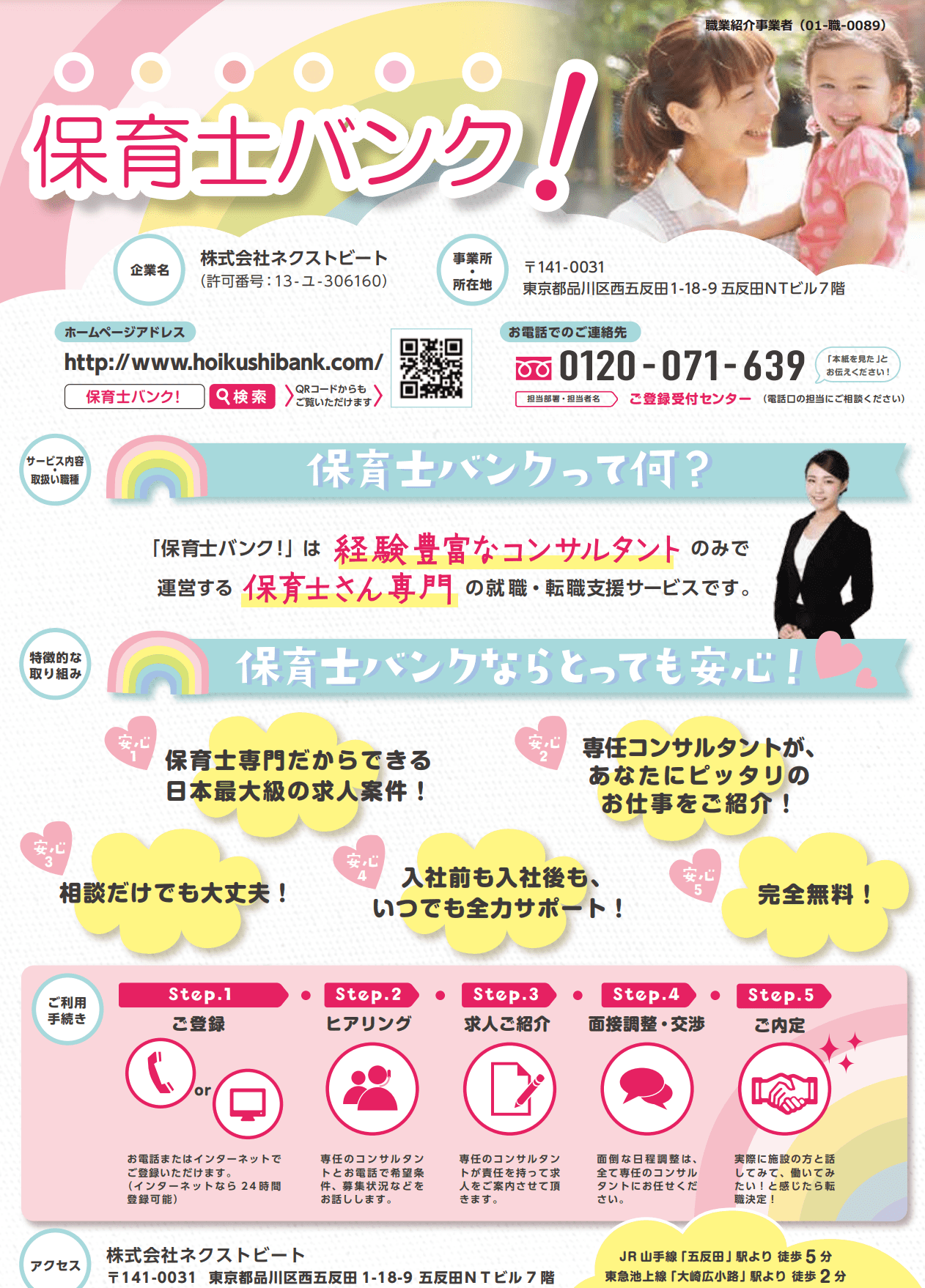

保育士バンク!|業界トップクラスの累計40万人が利用

「保育士バンク!」は厚生労働省の適正認定を持っている人材紹介会社で2万園以上と提携しており、保育士バンクにしかない保育園情報が充実しています!(プレミア求人が多数)

大手だからこその求人をトップクラスで保有し、LINEで利用できるのでいつでもチャットで相談できるかつ、隙間時間にLINEだけで転職活動が行えるというメリットがあります。

そのため、必要なタイミングでアドバイスをしてもらえることができ、充実した転職活動を進めることができます。

保育士ワーカー|保育士が支持する保育士転職サイト

「保育士ワーカー」は、保育園、幼稚園、院内保育、企業内など数万件を超える求人を無料でご紹介してくれる転職サイトかつ、高給与で残業少ないなどの求人が多いのが特徴です。

また利用した保育士のユーザー満足度は97%と高い支持率を得ています。

求人数が多いので、とりあえず色んな求人をチェックして、良さそうな求人があったら応募したいし、転職を考えてみたいという方におすすめです。

せんとなび保育|前払い・週払い制度あり

「せんとなび保育」は、業界トップレベルの時給で給料の前払いもしく週払いができる転職サイトです。

また現場をよく知っているせんとなびのスタッフが在籍しているので、難しい人間関係の構築面もサポートしてくれます。

そのため、職場で何か嫌なことがあったりしたときは、職場に言いにくいこともあると思うので、その際はせんとなびのスタッフに相談できる環境が整っています。

保育士1年目の健康維持に役立つ習慣

保育士1年目を健康に乗り切るには、計画的な生活習慣の確立が不可欠です。

体調を崩しやすい新人時期だからこそ、意識的な健康管理が長く働き続けるための土台となります。

体調管理の基本となるのは、十分な睡眠、バランスの良い食事、適度な運動の三本柱です。

特に保育現場は体力を使うため、7時間以上の質の良い睡眠を確保することが重要でしょう。

免疫力を高めるためには、ビタミンやミネラルが豊富な食事と水分補給を心がけましょう。

また、休日には完全にオフの時間を作り、趣味や好きなことに没頭する時間を確保することも、精神的な健康維持には欠かせません。

以下で詳しく解説していきます。

日常生活での健康管理のコツ

保育士1年目の健康を守るには、日々の生活習慣の見直しが欠かせません。

特に睡眠は最優先事項です。

「今日は書類整理があるから少し遅くまで…」と思っても、7時間以上の睡眠時間確保を心がけましょう。

質の良い睡眠のためには、就寝1時間前にはスマホやパソコンから離れることも効果的です。

食事面では、朝食をしっかり摂ることが一日の活力につながります。

忙しい朝でも、バナナやヨーグルトなど手軽に栄養補給できるものを用意しておくと良いでしょう。

また、保育現場は予想以上に体力を使うため、水分補給も重要なポイントです。

マイボトルを持参して、こまめに水分を摂るよう心がけてください。

免疫力アップのためには、ビタミンCやたんぱく質が豊富な食事を意識的に取り入れることも大切です。

手洗い・うがいの習慣化も、感染症予防には欠かせません。

「子どもたちと一緒に手洗いの歌を歌いながら…」と楽しみながら実践できると良いですね。

定期的な運動も健康維持に効果的で、ウォーキングや軽いストレッチなど無理なく続けられるものを選びましょう。

健康管理の基本は、小さな習慣の積み重ねにあります。

ストレスを軽減するリラクゼーション法

保育士の仕事は心身ともに負担が大きく、特に1年目はストレスが蓄積しやすい時期です。

日々のストレスを効果的に解消するリラクゼーション法を実践することで、心身の健康を保ちましょう。

「今日も子どもたちの対応で疲れ切ってしまった…」そんな日々が続くと、心も体も悲鳴をあげてしまいます。

ストレス軽減に効果的な方法をいくつか紹介します。

- 深呼吸法:意識的に深く呼吸することで、自律神経のバランスを整えられます。

- 軽い運動:ウォーキングやストレッチなど、無理のない運動が効果的です。

- 趣味の時間確保:好きなことに没頭する時間を週に1回でも設けることで、心に余裕が生まれます。

- 入浴タイム:ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで、筋肉の緊張がほぐれ、睡眠の質も向上します。

- マインドフルネス瞑想:5分程度の短い瞑想でも、心を落ち着かせる効果があります。

これらの方法は短時間でも効果があるため、忙しい保育士の生活にも取り入れやすいでしょう。

日々のストレスケアを習慣化することで、体調不良のリスクを減らし、1年目の難関を乗り越える助けになります。

自分に合ったリラクゼーション法を見つけて、定期的に実践することが健康維持の鍵となるのです。

保育士1年目の体調不良に関するよくある質問

については、多くの新人保育士が同じ悩みを抱えています。

特に気になるのは、自分が休むことで職場や子どもたちにどのような影響があるのか、また体調を崩しにくくなるための予防策です。

これらの疑問に答えることで、新人保育士の方々が安心して働き続けられる環境づくりにつながるでしょう。

体調不良で休むときの職場への影響は?

保育士1年目で体調不良のため休むことは、同僚への負担増加という影響があります。

特に保育現場では人員配置基準があり、1人欠けると他の保育士がカバーしなければならず、業務量が増えてしまうでしょう。

「職場に迷惑をかけてしまう…」と心配する気持ちは理解できますが、無理して出勤することで体調悪化や感染症拡大のリスクが高まります。

体調不良時の休暇は労働者の権利です。

適切な連絡と引継ぎを行うことで、職場への影響を最小限に抑えることができます。

具体的な対応方法は以下の通りです。

- 早めの連絡:体調不良を感じたら、できるだけ早く職場に連絡しましょう。

- 引継ぎ事項の明確化:担当クラスの予定や子どもの状況など、必要な情報を簡潔にまとめておくと同僚の負担が軽減されます。

- 復帰時の感謝の気持ち:職場復帰後に同僚への感謝を伝えることで、チームワークが強化されます。

体調不良による休暇は自己責任ではなく、職場全体で支え合うべき問題と捉えることが大切です。

新人保育士が体調を崩しにくくなるには?

新人保育士が体調を崩しにくくなるためには、計画的な生活習慣の確立が最も効果的です。

規則正しい睡眠時間を確保することが最優先事項となります。

「今日は疲れているから早く寝よう」という意識を持つだけでも、体調管理の第一歩になるでしょう。

また、バランスの良い食事を意識的に摂ることも重要です。

忙しい朝でも簡単に栄養補給できるよう、前日に準備しておくといった工夫が役立ちます。

適度な運動習慣も免疫力向上に効果的で、短時間のストレッチやウォーキングから始めるとよいでしょう。

職場では、無理をせず適切に休憩を取る勇気も必要です。

先輩保育士に相談できる関係性を構築しておくと、精神的な支えになります。

定期的な健康診断を受け、体調変化に敏感になることも予防につながります。

ストレス管理のために、趣味や気分転換の時間を意識的に作ることも大切です。

「自分の体は保育の質に直結している」という意識を持つことが、長く健康に働くための基本となります。

まとめ:保育士1年目の体調不良を乗り越えるために

今回は、保育士1年目で体調管理に悩んでいる方に向けて、

- 保育士1年目に体調不良が起こりやすい原因

- 体調不良によって生じる具体的なリスク

- 効果的な体調管理の方法と職場での対応策

上記について、保育現場で10年以上働いてきた筆者の経験を交えながらお話してきました。

保育士1年目は体力的にも精神的にも大きな負担がかかる時期ですが、適切な対策を講じることで体調不良のリスクを軽減できます。

子どもたちの健康を守るためにも、まずは自分自身の健康を最優先することが大切なのです。

これまで懸命に保育の勉強をし、子どもたちのために頑張ってきた努力は決して無駄ではありません。

体調を崩してしまっても、それは真摯に仕事に向き合っている証拠であり、経験を重ねるごとに体調管理のコツもつかめるようになるでしょう。

ぜひ今回ご紹介した対策を実践して、保育士としての第一歩を健康に踏み出してください。

レバウェル

レバウェル スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー