「うつの症状が出ているけど、年度途中の退職は園に迷惑をかけてしまうのではないか…」

「保育士としての責任感から退職を決断できずに悩んでいる」

心と体の健康を最優先に考えることは、あなた自身だけでなく子どもたちのためにも大切な選択です。

この記事では、うつ症状に悩みながら年度途中での退職を検討している保育士の方に向けて、

- うつ病の症状と保育現場での負担の関係性

- 年度途中で退職する際の正しい手続きと伝え方

- 退職後の心身の回復と次のキャリアに向けた準備

上記について、解説しています。

保育士という責任ある仕事だからこそ、自分の健康状態と向き合うことが必要です。

この記事を通して、あなたの状況に合った最適な判断ができるようサポートします。

つらい状況の中での決断は非常に勇気がいることですが、あなたの健康を第一に考えた選択をするための参考にしてください。

保育士がうつで年度途中に退職する理由

保育士がうつで年度途中に退職するケースは、近年増加傾向にあります。

保育現場の過酷な労働環境と心理的負担が、多くの保育士を心身の限界へと追い込んでいるのです。

うつ病を発症した保育士が年度途中で退職を選択する背景には、子どもたちの安全を守る責任の重さと自身の健康維持の間で苦しむ現実があります。

保育の質を保つためには保育士自身の心身の健康が不可欠ですが、うつ症状が進行すると集中力や判断力が低下し、子どもたちへの適切なケアが難しくなります。

例えば、慢性的な睡眠障害や食欲不振に悩まされながら保育業務を続けることで、些細なミスが増え、それが更なる自責の念を生み出すという悪循環に陥りやすいのです。

また、保育士特有の「子どもたちを途中で見捨てられない」という使命感が、自身の健康状態を後回しにする傾向を強めています。

以下で詳しく解説していきます。

うつ病の症状とその影響

うつ病は気分の落ち込みや興味・喜びの喪失を主症状とする精神疾患です。

保育士がうつ病になると、仕事のパフォーマンスだけでなく、日常生活全般に大きな影響が出ます。

「最近、何をしても楽しくない…」という感覚に襲われることが増えてきたら要注意です。

うつ病の主な症状には以下のようなものがあります。

- 気分の落ち込み:一日中憂うつな気分が続き、何をしても気分が晴れません。

- 意欲・興味の低下:以前は楽しめていた活動に興味が持てなくなります。

- 集中力・判断力の低下:簡単な決断も難しく感じ、保育業務中のミスが増えることも。

- 睡眠障害:寝つきが悪くなったり、早朝に目が覚めてしまったりします。

- 身体症状:頭痛、胃腸の不調、原因不明の痛みなどが現れることがあります。

保育現場では、子どもたちの安全を守る責任があるため、うつ症状による判断力低下は深刻な問題となります。

また、子どもたちの元気な姿に応えられない自分を責め、さらに症状が悪化するという悪循環に陥りやすいでしょう。

うつ病は適切な治療と休養で回復可能な疾患です。

症状に気づいたら、早めの対処が重要となります。

保育士がうつ病になりやすい背景

保育士という職業は、子どもたちの成長を支える重要な役割を担う一方で、精神的・肉体的な負担が大きい仕事です。

保育士がうつ病を発症しやすい背景には、複数の要因が絡み合っています。

まず、慢性的な人手不足の問題があります。

全国的に保育士の数が足りておらず、一人あたりの業務量が増加する傾向にあるのです。

「今日も持ち帰り仕事が山積みで、休む暇がない…」と感じている保育士は少なくないでしょう。

また、保護者対応のストレスも大きな要因となっています。

保護者からの過度な要求や理不尽なクレームに対応する精神的負担は計り知れません。

さらに、低賃金と長時間労働の問題も深刻です。

厚生労働省の調査によると、保育士の平均月収は他業種と比較して約10万円低いとされています。

責任の重さに見合わない待遇が、モチベーション低下や自己価値感の喪失につながることも少なくありません。

加えて、職場の人間関係の難しさも見逃せません。

保育方針の違いや世代間ギャップによる摩擦が生じやすい環境です。

これらの要因が複合的に作用し、保育士はうつ病などのメンタルヘルス不調に陥りやすい状況に置かれています。

保育現場の構造的な問題が、多くの保育士の心身を蝕んでいるのが現状です。

年度途中で退職を考えるべきサイン

保育士がうつ病を抱えながら働き続けることは、自分自身の健康だけでなく子どもたちへの対応にも影響を及ぼす可能性があります。

年度途中での退職を検討すべきサインには、いくつかの明確な兆候があるのです。

自分の心と体からのSOSを見逃さないことが、深刻な状態に陥る前の重要な分岐点となります。

日々の生活や仕事の中で感じる違和感や不調は、あなたの体が発している大切なメッセージなのです。

例えば、以前は楽しめていた子どもたちとの活動に喜びを感じなくなったり、些細なことで涙が出たり、イライラが止まらなくなったりする変化に気づいたら要注意です。

また、朝起きるのが極端につらい、食欲の変化、睡眠障害などの身体症状も見逃せません。

以下で詳しく解説していきます。

身体的・精神的な不調の兆候

年度途中で退職を考える保育士にとって、身体的・精神的な不調のサインを見逃さないことが重要です。

うつ病の初期症状は、日常生活の中で少しずつ現れることが多いもの。

特に注意すべき身体的な兆候には以下のようなものがあります。

- 慢性的な疲労感:いつも疲れを感じ、休んでも回復しない状態が続きます。

- 睡眠障害:寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、または逆に過眠になるなどの症状が現れます。

- 食欲の変化:急な食欲不振や過食など、通常の食習慣が乱れます。

- 頭痛や胃腸の不調:ストレスによる身体症状として現れることが多いです。

精神的な兆候としては、次のようなサインに気をつけましょう。

- 集中力の低下:「子どもたちの名前を覚えられない…」と感じることが増えるかもしれません。

- 感情の起伏:些細なことで涙が出たり、イライラしたりする頻度が増えます。

- 自己否定感:「自分はダメな保育士だ」という思いが強くなります。

- 決断力の低下:日常的な判断さえ難しく感じるようになります。

これらの症状が2週間以上続く場合は、うつ病の可能性を考慮すべきでしょう。

早期発見と適切な対応が、症状の悪化を防ぐ鍵となります。

仕事への意欲低下とストレス

うつ病を抱える保育士にとって、仕事への意欲低下とストレスの増大は退職を考えるべき重要なサインです。

以前は子どもたちと関わることが楽しみだったのに、今は出勤前から憂鬱な気持ちになることが増えていませんか?これはうつ病による意欲低下の典型的な症状です。

仕事への意欲低下は具体的に以下のような形で現れます。

- 保育計画を立てることが苦痛に感じる:以前は創造的に取り組めていた活動も、今は単なる負担に感じてしまいます。

- 子どもたちの成長に喜びを感じにくくなる:「子どもの笑顔が見られても、心から喜べない自分がいる…」という状態は危険信号です。

- 同僚とのコミュニケーションを避けるようになる:チームワークが必要な保育現場で、人間関係からの撤退は業務に大きな支障をきたします。

また、ストレスの蓄積によって、些細なことで感情的になったり、ミスが増えたりすることも珍しくありません。

保育士の仕事は感情労働の側面が強く、自分の感情をコントロールしながら子どもたちに接することが求められます。

うつ状態でこの感情管理が難しくなると、自己評価がさらに下がり、悪循環に陥りがちです。

意欲の低下とストレスの増大が続くと、子どもたちへの対応にも影響が出てきます。

これは保育の質の低下につながるだけでなく、あなた自身の症状も悪化させる可能性があります。

早期に適切な対処をすることで、状況が改善する可能性は十分にあります。

まずは自分の状態を客観的に見つめ直すことから始めましょう。

日常生活での楽しみが減少

うつ病の進行に伴い、これまで楽しめていた趣味や活動に対する興味が薄れていくことがあります。

保育士として子どもたちと接する喜びを感じられなくなったり、休日に好きだった活動が面倒に感じられたりするようになるでしょう。

「以前は友人との食事が楽しみだったのに、今は誘いを断ることが増えた…」という変化に気づいたら要注意です。

日常生活での変化は以下のようなサインとして現れます。

- 趣味への関心低下:以前は熱中していた読書や映画鑑賞などが楽しめなくなります。

- 人との交流回避:友人や家族との時間を避けるようになり、一人でいることを好むようになります。

- 新しいことへの意欲減退:新たな挑戦や経験に対する意欲が失われ、日々の生活が単調に感じられます。

これらの変化は、うつ病の重要なサインであると同時に、心身の健康状態が悪化していることを示しています。

日常の楽しみが減少することは、単なる「気分の落ち込み」ではなく、専門的なケアが必要な状態かもしれません。

自分の心の変化に気づいたら、早めに専門家に相談することが回復への第一歩となります。

心の健康を取り戻すことで、再び日常の喜びを感じられるようになるはずです。

退職を決断する前に考慮すべきこと

うつ病で苦しむ保育士が退職を考える前に、いくつかの重要なステップを踏むことをお勧めします。

焦って決断するのではなく、自分の健康状態を正確に把握し、適切なサポートを得ることが何よりも大切です。

まず、専門医の診断を受けることが最優先事項です。

「なんとなく調子が悪い」という自己判断ではなく、精神科や心療内科で正確な診断を受けることで、適切な治療やケアの方針が立てられます。

診断書があれば、職場との交渉や休職制度の利用、さらには傷病手当金の申請など、様々な支援を受けやすくなるでしょう。

信頼できる家族や友人に状況を打ち明けることも重要な一歩となります。

例えば、パートナーや親しい友人に自分の気持ちや症状を伝えることで、精神的な支えになるだけでなく、客観的な視点からのアドバイスも得られます。

一人で抱え込まず、周囲のサポートを活用しましょう。

また、すぐに退職を選ぶ前に、休職という選択肢も検討すべきです。

多くの保育園では、療養のための休職制度が整備されています。

完全に職場を離れる前に、一定期間の休職で回復を目指すことで、将来の選択肢を残すことができます。

以下で詳しく解説していきます。

医療機関の受診と診断

うつ病の症状が深刻化している場合は、医療機関の受診が最優先事項です。

専門医による適切な診断と治療計画が、回復への第一歩となります。

まず、心療内科や精神科を受診し、自分の状態を正直に伝えましょう。

「もう少し頑張れば大丈夫」と我慢せず、早めの受診が重要です。

医師との相談では以下の点を伝えると良いでしょう。

- 睡眠の状態(眠れない、または過剰に眠る)

- 食欲の変化- 仕事への集中力低下

- 気分の落ち込みや不安感

- 保育現場での具体的なストレス要因

診断書があれば、退職時の手続きがスムーズになるだけでなく、傷病手当金の申請も可能になることがあります。

「診断書を取るのは大げさかも…」と躊躇する気持ちもあるかもしれませんが、自分の健康を守るための重要なステップです。

また、主治医に職場環境について相談し、「休職」と「退職」どちらが適切かアドバイスを求めることも検討しましょう。

場合によっては、一定期間の休職で回復できる可能性もあります。

医療機関での診断は、自分自身の状態を客観的に理解し、適切な回復への道筋を立てるために欠かせないプロセスです。

家族や友人への相談とサポート

うつ病で苦しんでいるとき、一人で抱え込むことは症状を悪化させる可能性があります。

家族や親しい友人に状況を打ち明け、サポートを求めることが回復への重要なステップです。

まず、自分の状態を理解してもらえそうな人を選びましょう。

「最近仕事がつらくて…」と切り出すだけでも、心の負担は軽減されるものです。

信頼できる相手に相談するメリットは多岐にわたります。

– 客観的な視点の提供 感情的になっているときは冷静な判断が難しいものです。

第三者の意見が新たな気づきをもたらすことがあります。

- 実質的なサポート:家事や育児の手伝い、通院の付き添いなど、具体的な助けを得られることがあります。

- 精神的な支え:「一人じゃないんだ」という安心感は、回復への大きな力となります。

「迷惑をかけたくない…」と躊躇する気持ちがあるかもしれません。

しかし、あなたの健康を最優先に考えることは決して利己的なことではありません。

相談する際は、自分の感情や症状を具体的に伝え、どのようなサポートが欲しいのかを明確にすると良いでしょう。

家族や友人からの理解とサポートは、うつ病からの回復と退職という大きな決断を乗り越えるための強力な味方となります。

退職ではなく休職の検討

退職を選択する前に、休職という選択肢も検討してみましょう。

うつ病は完全に回復可能な疾患であり、適切な治療と休養を取ることで職場復帰できる可能性があります。

休職制度を利用すれば、雇用関係を維持したまま療養に専念できます。

多くの保育園では傷病休暇や休職制度が整備されており、これらを活用することで将来的な復帰の道が開かれます。

「もう限界かも…」と感じていても、すぐに退職を決断するのではなく、まずは休職という選択肢を検討してみましょう。

休職のメリットは以下の通りです。

- 経済的な安定:健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があり、収入の一部を確保できます。

- キャリアの継続性:同じ職場に戻れるため、新たな職場探しの負担がありません。

- 心理的な安心感:「戻る場所がある」という安心感が回復を助けることもあります。

休職を検討する際は、園長や主任に相談し、制度の詳細を確認しましょう。

医師の診断書を準備し、休職期間の見通しについても話し合うことが大切です。

職場によっては、短時間勤務や業務内容の調整など、柔軟な対応をしてくれる場合もあります。

まずは自分の状況を正直に伝え、どのような選択肢があるか探ってみることをお勧めします。

休職によって心身を回復させることで、保育士としてのキャリアを長期的に続けられる可能性が高まります。

年度途中に退職する際のステップ

年度途中に退職する際は、計画的かつ丁寧な手続きが重要です。

うつ病と闘いながらも、周囲への配慮と自分自身のケアのバランスを取りましょう。

退職の意思決定後は、まず園長や主任に直接面談を申し込みましょう。

うつ病の状況を正直に伝えつつも、感情的にならず事実を簡潔に説明することがポイントです。

医師の診断書があれば、それを提示することで理解を得やすくなるでしょう。

退職時期については、できるだけ園の運営に支障が出ないよう配慮しながらも、自分の健康状態を最優先に考えることが大切です。

一般的には1ヶ月前の申し出が望ましいですが、うつ病の症状が深刻な場合は、医師の意見を参考に早めの退職も検討すべきでしょう。

子どもたちや保護者への伝え方も慎重に考える必要があります。

特に担任を持っている場合は、子どもたちが不安にならないよう配慮した説明が求められます。

また、同僚への引き継ぎは文書化して整理しておくと、自分の負担も減り、後任者も仕事を引き継ぎやすくなります。

以下で詳しく解説していきます。

退職の意思を職場に伝える

うつ病による退職を職場に伝えることは、勇気のいる決断です。

まずは園長や主任に個人面談の時間を設けてもらい、静かな環境で話し合いましょう。

面談では、自分の健康状態を正直に伝えることが大切です。

「体調不良のため、医師からも休養を勧められている」など、医学的な根拠を示すと理解を得やすくなります。

「どうしても続けられない」という気持ちになっているかもしれませんが、感情的にならず冷静に伝えることを心がけましょう。

退職の意思を伝える際のポイントは以下の通りです。

- 退職の理由を簡潔に説明する:健康上の理由であることを伝え、必要に応じて診断書を用意しておきます。

- 退職希望日を明確に伝える:引き継ぎ期間も考慮した現実的な日程を提案しましょう。

- 感謝の気持ちを忘れない:これまでの経験や支援に対する感謝を述べることで、良好な関係を維持できます。

退職の申し出は口頭だけでなく、書面でも行うことが望ましいでしょう。

退職願には、退職理由、希望日、感謝の言葉を簡潔に記載します。

職場によっては引き留められることもありますが、自分の健康を最優先に考え、毅然とした態度で対応することが重要です。

うつ病からの回復には、環境の変化が必要な場合もあるということを理解してもらいましょう。

適切なコミュニケーションを心がけることで、円満な退職につながります。

業務の引き継ぎを計画的に行う

業務の引き継ぎは、年度途中の退職であっても円滑に行うことが可能です。

計画的な引き継ぎは、あなたの負担を軽減するだけでなく、園の運営や子どもたちへの影響を最小限に抑える重要なプロセスとなります。

まず、引き継ぎ資料の作成から始めましょう。

日々の保育の流れや子どもたち一人ひとりの特性、保護者との関わり方などを文書化します。

「これを伝えなければ」と思うあまり無理をしてしまう方もいるかもしれません。

体調と相談しながら、必要最低限の情報に絞ることも大切です。

引き継ぎの具体的な方法としては

- 担当クラスの子どもたち一人ひとりの特性や配慮点をリスト化

- 日常の保育業務の手順や注意点をまとめる

- 保護者とのコミュニケーション履歴や特記事項の整理

- 行事や製作活動の計画と進捗状況の共有

可能であれば、後任の方と直接引き継ぎの時間を設けることが理想的です。

ただし、うつ状態では長時間の説明が困難なこともあるでしょう。

その場合は、園長や主任に相談し、引き継ぎ方法を調整してもらうことも検討してみましょう。

最後に、引き継ぎ期間中も自分の体調管理を最優先にすることを忘れないでください。

完璧な引き継ぎを目指すあまり、症状が悪化してしまっては本末転倒です。

できる範囲での引き継ぎで十分なのです。

退職時の感謝の伝え方

退職する際は、これまでお世話になった職場への感謝の気持ちを伝えることが大切です。

うつ病で苦しい中でも、最後は気持ちよく職場を去るための方法をご紹介します。

まず、退職の意思を伝えた後、園長や主任に対して個別に時間を作り、直接感謝の言葉を伝えましょう。

「体調不良で迷惑をかけてしまった」という気持ちがあるかもしれませんが、自分を責める必要はありません。

同僚には、一人ひとりに短い手紙やメッセージカードを書くのも良い方法です。

長文である必要はなく、「一緒に働けて楽しかった」「助けてもらってありがとう」など、シンプルな言葉で構いません。

子どもたちへは、年齢に応じた伝え方が必要です。

- 年少児:「○○先生はお休みすることになったよ」と簡潔に

- 年中・年長児:「体調を治すためにお休みする」と伝え、不安にさせないよう配慮する

保護者に対しては、園からの通知に任せるのが一般的ですが、担任の場合は簡単なメッセージを残すことも検討してみてください。

退職時の感謝の伝え方は、あなたの心の整理にもつながります。

うつ病の回復過程において、過去の経験を前向きに捉え直すことは重要な一歩となるでしょう。

退職後の心のケアと再就職への準備

うつ病からの回復と再就職に向けた準備は、焦らず自分のペースで進めることが大切です。

心と体の健康を取り戻すことが、保育士としての再出発の土台となります。

退職後はまず十分な休息を取り、自分を責めることなく回復に専念しましょう。

うつ病は誰にでも起こりうる病気であり、休養は治療の一環です。

医師の指導のもと、規則正しい生活リズムを整え、少しずつ心身の回復を目指すことが重要となります。

具体的には、趣味や軽い運動など自分が楽しめる活動を取り入れながら、専門家によるカウンセリングを継続的に受けることをおすすめします。

また、同じ経験をした保育士のコミュニティに参加することで、孤独感を和らげ、前向きな気持ちを育むことができるでしょう。

再就職を考える際は、自分の体調と相談しながら、無理のないペースで準備を進めていくことが大切です。

以下で詳しく解説していきます。

十分な休息とリフレッシュ

うつ病からの回復には、十分な休息とリフレッシュが不可欠です。

年度途中で保育士を退職した後は、まず心と体を癒す時間を確保しましょう。

休息は単に何もしないことではなく、自分のペースで生活リズムを整えることから始まります。

規則正しい睡眠、バランスの取れた食事、軽い運動を日課に取り入れると効果的です。

「もっと早く回復しなければ」というプレッシャーを感じている方も多いかもしれません。

しかし、回復には個人差があり、焦らずに自分のペースを大切にすることが重要です。

リフレッシュ方法としては以下のようなものがあります。

- 自然に触れる活動:森林浴や海辺の散歩など、自然環境での時間は心を落ち着かせる効果があります。

- 創作活動:絵を描く、音楽を聴く、手芸など、創造的な活動は心の回復を促進します。

- マインドフルネス瞑想:呼吸に集中し、今この瞬間に意識を向けることで、不安や心配事から距離を置けます。

休息期間中は、SNSや保育関連の情報から一時的に距離を置くことも検討してみてください。

十分に休息をとり、心身のバランスが整ってきたと感じたら、少しずつ社会との接点を増やしていくことが次のステップへの準備となります。

専門家によるカウンセリング

うつ病からの回復には、専門家によるカウンセリングが非常に効果的です。

心理士や精神科医などの専門家は、あなたの症状や状況を客観的に評価し、適切な回復プランを提案してくれます。

「もう二度と保育の現場に戻れないのではないか…」と不安を感じている方も多いでしょう。

専門家は、そうした不安や自己否定感に対して、認知行動療法などの科学的に効果が実証されている手法でサポートしてくれます。

カウンセリングを受ける際のポイントは以下の通りです。

- 相性の良いカウンセラーを見つける:最初の一人で合わないと感じたら、別の専門家を探すことも大切です。

- 定期的に通院する:一度や二度で効果を期待するのではなく、継続的な通院が回復への鍵となります。

- 正直に自分の気持ちを話す:遠慮せずに、現在の状態や感情を伝えることで、より的確なサポートが受けられます。

また、地域の保健センターや自治体の相談窓口では、無料や低料金でカウンセリングを受けられる場合もあります。

経済的な負担を減らしながら専門的なサポートを得る方法を探してみましょう。

専門家のサポートを受けることで、自分だけでは気づけなかった回復のヒントが見つかることも少なくありません。

再就職に向けたスキルアップ

うつ病からの回復期には、保育士としての再就職に向けたスキルアップが重要です。

心身の状態が改善してきたら、少しずつ専門性を高める活動を始めましょう。

まず、保育に関する最新情報をキャッチアップすることから始めるとよいでしょう。

- 保育雑誌の購読:休職中でも業界の動向を把握できます。

- オンライン研修の受講:自宅で無理なく学べるため、体調に合わせて進められます。

- 保育士向けのセミナーへの参加:少人数のものから参加し、徐々に社会との接点を増やしていきましょう。

「また職場に戻れるだろうか…」と不安に感じる方も多いでしょう。

しかし、小さな一歩から始めることが大切です。

特に子どもの発達支援や気になる子への対応など、専門性の高い分野のスキルを身につけると再就職の幅が広がります。

また、保育士資格以外の関連資格(児童発達支援士など)の取得も検討してみてはいかがでしょうか。

自分のペースで無理なく学び続けることが、自信回復と再就職への近道となります。

スキルアップは単なる知識獲得ではなく、自分自身の回復プロセスの一部と捉えることが大切です。

保育士の退職理由の伝え方と再就職への影響

保育士がうつ病で退職する際、その理由の伝え方は再就職に大きな影響を与えます。

適切な伝え方を身につけることで、次のキャリアへのスムーズな移行が可能になるでしょう。

退職理由を伝える際は、完全な正直さと適切な表現のバランスが重要です。

うつ病という言葉を直接使わなくても、「健康上の理由」や「心身の回復のため」といった表現で状況を伝えることができます。

これにより、プライバシーを守りながらも誠実さを保つことが可能になるのです。

例えば、退職時の挨拶では「体調を整えるための時間が必要になり、皆様にはご迷惑をおかけしますが、自分の健康と向き合うための決断をさせていただきました」といった伝え方が効果的です。

このような表現は、自己管理の意識の高さを示すとともに、将来的な復帰への意欲も感じさせます。

また、退職理由の伝え方は再就職活動にも直結します。

面接時には自分の経験から学んだことや、健康管理への取り組みを前向きに伝えることで、次の職場での活躍をアピールできるでしょう。

以下で詳しく解説していきます。

うつ病で退職した場合の伝え方

うつ病による退職理由を伝える際は、誠実さと専門性を両立させることが重要です。

まず、うつ病という診断名を具体的に伝える必要はありません。

「健康上の理由」や「体調不良」という表現で十分です。

これは個人情報を守りながらも、嘘をつかない誠実な対応となります。

「精神的な疲労が蓄積し、医師の判断で休養が必要になりました」という伝え方も効果的でしょう。

医師の診断に基づいた退職であることを示すことで、自己判断ではない客観的な理由があることを伝えられます。

面接官に伝える際のポイントは以下の通りです。

- 過去の経験から学んだこと:健康管理の重要性を認識し、ストレス対処法を身につけたことを強調します。

- 回復プロセスで得た強み:困難を乗り越えた経験から得た忍耐力や自己管理能力について触れると良いでしょう。

- 前向きな姿勢:「休養を経て、新たな気持ちで保育に貢献したい」という意欲を示します。

「もう二度と同じ状況にはならないのか」と不安に思う採用担当者もいるかもしれません。

そのため、具体的な再発防止策や健康管理の取り組みを伝えることで、信頼を得ることができます。

うつ病からの回復は、むしろ自己理解や健康管理の面で成長できる機会です。

この経験を前向きに捉え直し、新たな職場での強みとして活かしましょう。

休職経験を再就職に活かす方法

うつ病からの回復経験は、再就職の際に大きな強みになります。

休職期間中に得た自己理解や心身のケア方法は、次のキャリアで活かせる貴重な資産です。

まず、面接では休職経験を前向きに伝えることが重要です。

「休職期間を通じて自分の限界を知り、心身の健康管理の重要性を学びました」と率直に話せば、自己分析力の高さをアピールできます。

休職中に取り組んだことも積極的に伝えましょう。

- 専門書や保育関連の最新情報収集

- オンライン講座での知識アップデート

- ストレス管理法や時間管理スキルの習得

「休職中も保育への情熱は失わず、むしろ自分を見つめ直す貴重な時間になりました」という前向きな姿勢は、採用担当者に好印象を与えるでしょう。

また、復帰後は無理をしない働き方を提案できることも強みです。

例えば短時間勤務からのスタートや、得意分野を活かした役割など、具体的な提案ができると良いでしょう。

「以前は完璧主義でしたが、今は優先順位をつけて効率的に働くことの大切さを理解しています」といった気づきも、成長の証として評価されます。

休職経験は決してマイナスではなく、むしろ人間的な成長と専門性の深化につながった貴重な時間だったと捉え直すことで、再就職への自信につながります。

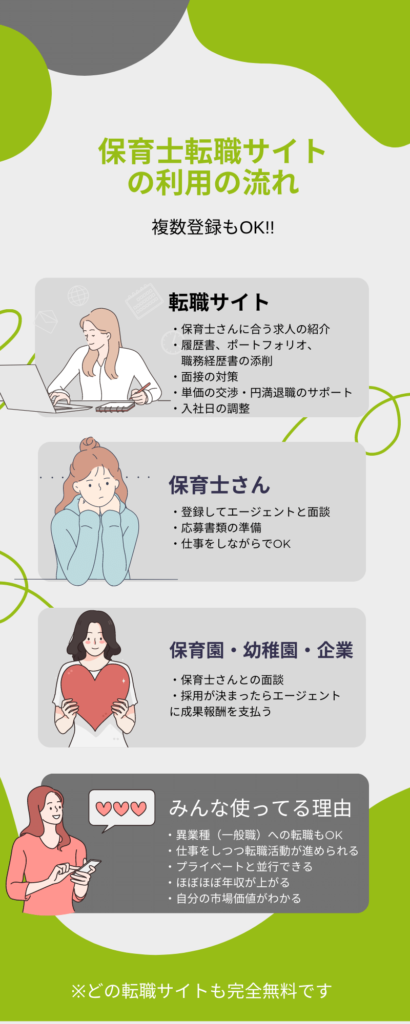

再就職におすすめの保育士転職サイト3選!

| 人気サイト ランキング | 求人数 4月更新 | おすすめの人/特徴 |

|---|---|---|

| 累計40万人が利用!! 保育士バンク!  公式サイトへ | 59,982件 | ・迷ったらコレ!全ての保育士におすすめ!! ・LINEだけで転職活動ができる ・退職交渉や次の職場の条件の交渉も代行 |

保育士間の転職 保育士ワーカー  公式サイトへ | 42,649件 | ・保育業界トップクラスの求人数!! ・支持率No.1の実績あり ・年間転職成功者数30,000人※トライトグループ合計実績 |

| すぐお金が必要なら せんとなび保育士  公式サイトへ | 20,000件 | ・前払い、週払いも可能!! ・短期、短時間、フルタイムの求人が豊富 ・業界トップクラスの高時給 |

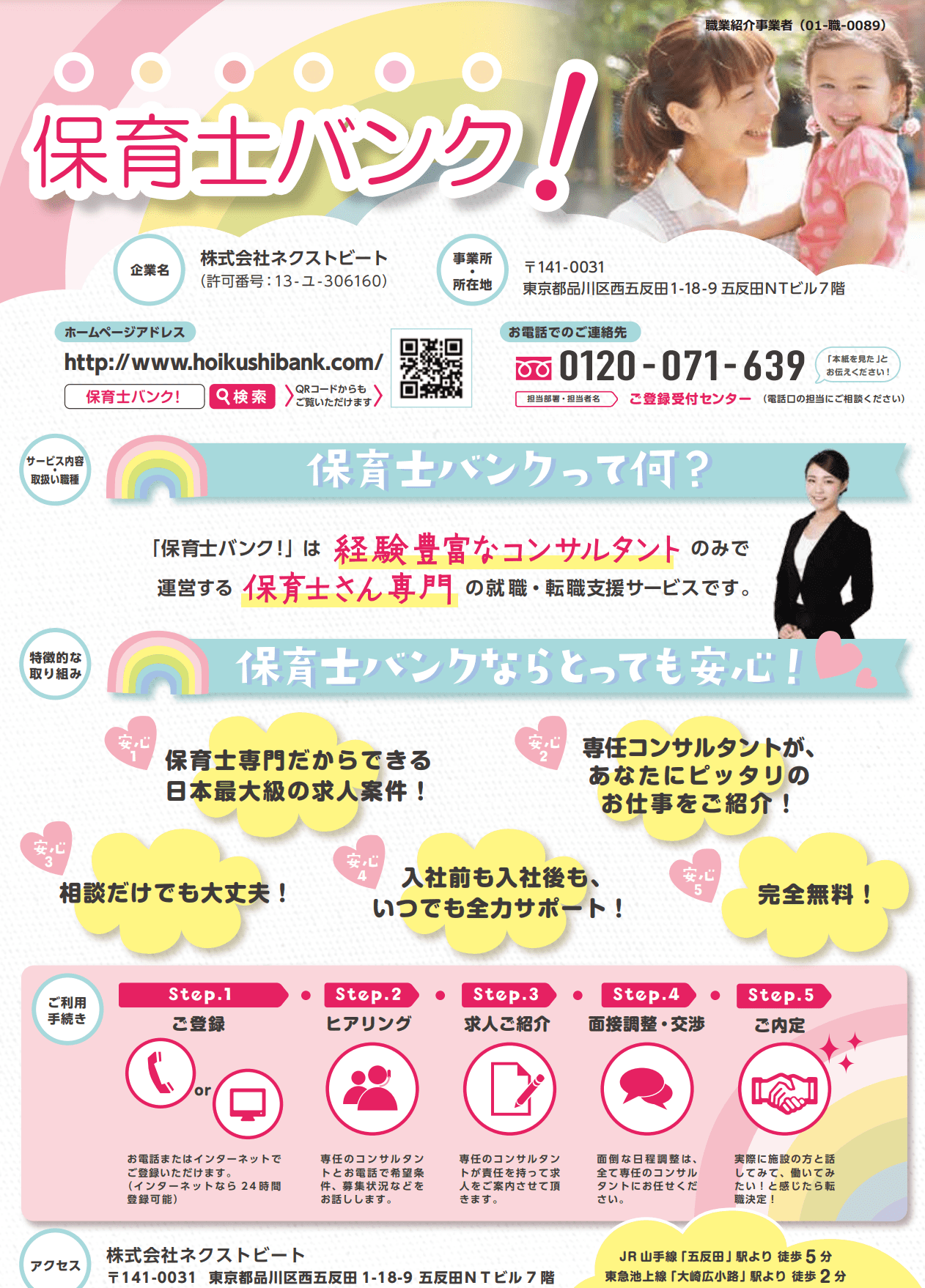

保育士バンク!|業界トップクラスの累計40万人が利用

「保育士バンク!」は厚生労働省の適正認定を持っている人材紹介会社で2万園以上と提携しており、保育士バンクにしかない保育園情報が充実しています!(プレミア求人が多数)

大手だからこその求人をトップクラスで保有し、LINEで利用できるのでいつでもチャットで相談できるかつ、隙間時間にLINEだけで転職活動が行えるというメリットがあります。

そのため、必要なタイミングでアドバイスをしてもらえることができ、充実した転職活動を進めることができます。

保育士ワーカー|保育士が支持する保育士転職サイト

「保育士ワーカー」は、保育園、幼稚園、院内保育、企業内など数万件を超える求人を無料でご紹介してくれる転職サイトかつ、高給与で残業少ないなどの求人が多いのが特徴です。

また利用した保育士のユーザー満足度は97%と高い支持率を得ています。

求人数が多いので、とりあえず色んな求人をチェックして、良さそうな求人があったら応募したいし、転職を考えてみたいという方におすすめです。

せんとなび保育|前払い・週払い制度あり

「せんとなび保育」は、業界トップレベルの時給で給料の前払いもしく週払いができる転職サイトです。

また現場をよく知っているせんとなびのスタッフが在籍しているので、難しい人間関係の構築面もサポートしてくれます。

そのため、職場で何か嫌なことがあったりしたときは、職場に言いにくいこともあると思うので、その際はせんとなびのスタッフに相談できる環境が整っています。

保育士の再就職に関するよくある質問

保育士が再就職を考える際には、多くの不安や疑問が生じるものです。

特にうつ病を経験し、年度途中で退職した場合は、次のキャリアステップに対して心配を抱えがちでしょう。

ここでは、保育士の方々から寄せられる再就職に関する質問にお答えします。

再就職に関する不安は、多くの保育士が共通して抱える感情です。

特にメンタルヘルスの問題を経験した後は、自分の価値や能力を疑ってしまうことがあるかもしれません。

しかし、適切な休息と準備を経れば、新たな職場で活躍することは十分可能なのです。

例えば、年度途中の退職が再就職に与える影響を心配する声が多く聞かれます。

また、うつ病からの回復過程で必要なステップや、面接でどのように過去の経験を伝えるべきかという疑問も少なくありません。

これらの疑問に対する答えを知ることで、再就職への不安を軽減し、自信を持って次のステップに進むことができるでしょう。

以下で詳しく解説していきます。

年度途中に退職しても再就職は可能?

年度途中に退職しても、保育士として再就職することは十分可能です。

保育業界では慢性的な人材不足が続いており、経験者は特に歓迎される傾向にあります。

うつ病による退職を経験した方でも、適切な休養と回復期間を経れば、多くの園が前向きに採用を検討してくれるでしょう。

「また同じことが繰り返されるのでは…」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、そのような心配は自然なことです。

再就職を成功させるポイントは以下の通りです。

- 自分のペースで働ける環境を選ぶ:フルタイムではなく、パートタイムやアルバイトから始めることで、体調と相談しながら徐々に仕事に慣れていくことができます。

- 職場環境をしっかり確認する:面接時に職場の雰囲気や人間関係、サポート体制について質問し、自分に合った環境かどうか見極めましょう。

- 前向きな姿勢をアピールする:休職・退職の経験から学んだことや、自己管理の重要性への理解を伝えることで、むしろ強みとして評価されることもあります。

多くの園では、子どもたちとの関わりを大切にできる人材を求めています。

あなたの経験や子どもへの愛情は、必ず評価されます。

年度途中の採用も、4月一斉採用に比べれば少ないものの、随時募集している園は少なくありません。

焦らず自分に合った職場を探すことが、長く働き続けるための鍵となるのです。

うつ病からの復帰に必要な準備とは?

うつ病からの職場復帰には、心身の回復と適切な準備が不可欠です。

まず最も重要なのは、医師から「職場復帰可能」との診断を受けることです。

復帰に向けた具体的な準備には以下のポイントがあります。

生活リズムの調整:朝起きて夜寝るという基本的な生活リズムを整えることから始めましょう。

突然のフルタイム勤務は負担が大きいため、徐々に保育現場のリズムに体を慣らしていきます。

段階的な復帰計画:いきなりフルタイムではなく、短時間勤務や週2〜3日からのスタートなど、段階的な復帰を検討しましょう。

「また子どもたちと関わるのが不安…」と感じる方も多いですが、焦らず少しずつ慣れていくことが大切です。

自己理解とストレス管理:自分のストレスサインを把握し、対処法を身につけておくことが再発防止につながります。

カウンセリングを継続することも効果的です。

復職先との事前面談:復帰前に園長や主任と面談し、業務内容や勤務条件について話し合いましょう。

配慮が必要な点は率直に伝えることが大切です。

サポートネットワークの構築:家族や友人、同僚など、心の支えとなる人間関係を大切にしましょう。

必要に応じて保育士向けのコミュニティに参加するのも良い方法です。

うつ病からの復帰は焦らず、自分のペースを大切にすることが成功への鍵となります。

まとめ:うつ病を抱える保育士の退職決断を応援

今回は、うつ病を抱えながら保育士として働き続けるべきか悩んでいる方に向けて、

- うつ病を抱える保育士が年度途中で退職する方法

- 退職時の手続きや伝え方のポイント

- 退職後の心身の回復と新たな一歩の踏み出し方

上記について、筆者の視点からお話してきました。

うつ病と向き合いながら保育士を続けることは、想像以上に大きな負担となります。

心と体の健康を最優先に考え、必要であれば退職を選択することは決して逃げではなく、自分自身を守るための勇気ある決断なのです。

これまで子どもたちのために尽くしてきた経験や、保育の現場で培ってきたスキルは、決して無駄になることはありません。

今は辛い時期かもしれませんが、適切な休養と治療を経て、あなたらしい形で社会と再びつながる日が必ず訪れるでしょう。

ご自身の心と体の声に正直に向き合い、必要なサポートを受けながら、焦らずに回復への道を歩んでいってください。

レバウェル

レバウェル スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー