「保育士2年目だけど、まだ仕事ができていない気がして不安…」

「先輩たちのように子どもへの対応がスムーズにできないけど、このままでいいのかな…」

2年目になっても成長を実感できないと悩むのは自然なことです。

この記事では、保育士として2年目を迎え、自分の成長に不安を感じている方に向けて、

- 保育士2年目で感じる壁とその乗り越え方

- 自分の成長を客観的に確認する方法

- 先輩保育士から学ぶ効果的なスキルアップ法

上記について、解説しています。

保育の仕事は経験を重ねるごとに確実に成長していくものです。

焦らず自分のペースで着実にスキルを磨いていくためのコツを知ることで、保育士としての自信を取り戻せるでしょう。

この記事を読めば、あなたの「できない」という不安が解消され、前向きに保育に取り組めるようになるはずです。

好きなところから読む

保育士2年目で感じる仕事の壁

保育士2年目は、1年目の基礎を終えた後に新たな壁を感じる時期です。

1年目は先輩の指示に従うことが中心でしたが、2年目になると自主性や判断力が求められるようになります。

この時期に「仕事ができない」と感じるのは、期待値と実力のギャップが原因です。

1年目は新人だからと周囲から許されていたミスも、2年目になると「もう分かっているはず」という目で見られることが増えるでしょう。

以下で詳しく解説していきます。

子どもたちへの対応一つとっても、1年目は基本的なケアができれば良かったのに対し、2年目では子どもの個性に合わせた関わり方や保護者対応など、より高度なスキルが期待されます。

仕事ができないと感じる理由

保育士2年目で「仕事ができない」と感じるのは、1年目の基本的な業務から2年目で求められる役割の変化が主な原因です。

| 理由 | 具体的な内容・背景 |

|---|---|

| 役割の変化と期待値 | ・ 1年目の「新人だから」という見られ方から、2年目は「ある程度できて当然」という周囲の期待に変わる ・ 子どもとの関わり、保護者対応、行事企画など、より高度なスキルが求められるようになる |

| 経験不足と責任のギャップ | ・ 1年目より任される責任は増えるが、まだ経験が伴っていないと感じる |

| マルチタスクの難しさ | ・ 日々変化する状況に対応しながら、複数の業務を同時にこなすことの難しさに直面する |

| 心理的要因 | ・ 期待していた「2年目の自分」と現実の姿とのギャップに落ち込む ・ 同期や先輩と比較して、自分の成長が遅れているように感じてしまう(劣等感) ・ 周囲からの評価基準が変わることによるプレッシャーを感じる |

1年目は「新人だから」と周囲から許されていた部分が、2年目になると「ある程度できて当然」という目線に変わります。

また、子どもとの関わり方や保護者対応、行事の企画運営など、より高度なスキルを求められるようになることで、自分の力不足を実感することが増えるでしょう。

「先輩たちはこんなに上手くできているのに、私はなぜ…」と自分を責めてしまうこともあるかもしれません。

さらに、1年目と比べて与えられる責任が増える一方で、まだ経験が追いついていないというギャップも原因の一つです。

保育の現場では、日々変化する状況に対応しながら、複数の業務を同時進行で行う必要があります。

この「マルチタスク」の難しさに直面し、自分の能力に自信を失うことも少なくありません。

- 期待と現実のギャップ:1年目で描いていた「2年目の自分」と実際の姿にズレを感じることで自己評価が下がります。

- 比較による劣等感:同期や先輩との比較で自分だけが成長していないように感じてしまうことがあります。

- 評価基準の変化:周囲からの評価基準が「新人」から「一人前」へと変わることによる心理的プレッシャーがあります。

2年目は成長過程の通過点であり、「できない」と感じることは成長の証でもあるのです。

周囲の評価が気になるあなたへ

保育士2年目になると、周囲からの期待が高まり、自分への評価が気になってしまうものです。

まず認識すべきは、評価を気にしすぎることで本来の力が発揮できなくなる可能性があるという点です。

| ポイント | 具体的な行動・考え方 |

|---|---|

| 完璧主義の見直し | ・ 自分に厳しすぎる基準を設けず、「完璧でなくても良い」と考える |

| フィードバックの求め方 | ・ 漠然と聞くのではなく、「この部分はどうすれば改善できますか?」など具体的に質問し、建設的なアドバイスをもらう |

| 自己肯定感の醸成 | ・ 日々の業務での小さな成功体験や、子どもたちの肯定的な反応を意識し、自信につなげる |

| 視点の転換 | ・ 「周りからどう見られているか」よりも、「子どもたちのために何ができるか」という保育の本来の目的に意識を向ける |

| 相談の重要性 | ・ 一人で抱え込まず、同僚や先輩に相談する ・ 客観的な意見を聞くことで、自分の状況を整理したり、新たな視点や強みに気づいたりできる |

「周りからどう思われているんだろう…」と不安になることは自然なことです。

特に1年目の保護者対応や行事の経験を踏まえ、2年目はより高いパフォーマンスを求められるため、プレッシャーを感じやすくなります。

周囲の評価と上手に付き合うためのポイントをいくつか紹介します。

- 完璧を求めすぎない:自分に厳しい基準を設けすぎると、疲弊してしまいます。

- 具体的なフィードバックを求める:「どうですか?」ではなく「この部分はどうすれば改善できますか?」と具体的に質問することで建設的な意見がもらえます。

- 小さな成功体験を大切にする:日々の小さな成長や子どもたちの反応に目を向けることで、自信につながります。

また、評価を気にする気持ちを完全になくすことは難しいですが、視点を変えることが大切です。

「子どもたちのために何ができるか」という原点に立ち返ることで、周囲の目を気にするよりも保育の質を高めることに集中できるようになります。

保育は一人で行うものではありません。

同僚や先輩に相談することで、客観的な視点が得られ、自分では気づかなかった強みを発見できることもあるでしょう。

周囲の評価に振り回されず、自分のペースで成長していくことが、結果的に周囲からの信頼につながります。

評価を気にするエネルギーを、子どもたちとの関わりや自己成長に向けるよう意識してみましょう。

仕事ができる保育士になるためのステップ

仕事ができる保育士になるには、日々の積み重ねと意識的な成長が欠かせません。

2年目は1年目の基礎を踏まえて、より専門性を高める時期です。

保育の質を向上させるには、子どもの発達段階に合わせた適切な関わり方を学び続けることが重要でしょう。

また、先輩保育士の仕事の進め方を観察し、効率的な業務遂行のコツを吸収することも大切です。

以下で詳しく解説していきます。

保護者対応や行事の準備など、責任ある仕事を任されるようになったときこそ、成長のチャンスと捉えましょう。

日々の業務を効率よくこなす方法

効率的な業務遂行は保育士としての成長に欠かせません。

2年目の今こそ、仕事の進め方を見直すチャンスです。

まず、「To Doリスト」を活用しましょう。

朝の時間を使って、その日にやるべきことを優先順位をつけてメモしておくだけで、業務の漏れが減ります。

「あれもこれもできていない…」と焦る気持ちがあるかもしれませんが、一つずつ確実にこなしていくことが大切です。

時間管理も重要なポイントです。

- 子どもたちの活動時間を明確に区切る

- 書類作業は集中できる時間帯に行う

- 連絡帳は定型文を活用して時間短縮する

また、準備と片付けの効率化も見逃せません。

- 翌日の準備を前日に済ませておく:これだけで朝の慌ただしさが大幅に軽減されます。

- -教材や書類の整理整頓を習慣化する:必要なものをすぐに取り出せる環境を作りましょう。

さらに、「報告・連絡・相談」を徹底することで、チーム内での情報共有がスムーズになります。

特に困ったことがあれば、早めに相談する習慣をつけましょう。

問題が小さいうちに解決できれば、後々の大きな負担を防げます。

業務効率化のコツは、日々の小さな工夫の積み重ねにあります。

一度に完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ改善していきましょう。

先輩や同僚とのコミュニケーション術

職場での円滑な人間関係は、保育士としての成長に欠かせない要素です。

先輩保育士との関係構築では、まず積極的に質問する姿勢が重要です。

「どうせ聞いても迷惑かも…」と思わず、具体的な場面や子どもの様子を説明しながら相談してみましょう。

質問する際のポイントは、自分なりの考えも伝えること。

「この場面ではこう対応しようと思ったのですが、どう思われますか?」と伝えれば、ただ答えを求めるよりも建設的な会話になります。

同僚との関係では、日々の小さな気遣いが大切です。

- 忙しそうな同僚のフォロー

- 気づいたことの共有(「〇〇ちゃんが今日こんなことができていましたよ」など)

- 自分から挨拶や声かけを行う

また、職員会議などでは自分の意見を述べる機会を積極的に活用しましょう。

最初は緊張するかもしれませんが、子どもの様子や活動の感想など、自分が実際に見たことを素直に伝えるだけでも十分です。

コミュニケーションは一朝一夕で上達するものではありません。

日々の小さな積み重ねが、やがて職場での信頼関係を築き、保育士としての成長につながるのです。

保育士2年目で成長を実感するための3つのコツ

保育士2年目は、自分の成長を実感できるかどうかが今後のキャリアを左右する重要な時期です。

この時期に成長を実感できないと、「自分は仕事ができない」という思い込みに陥りがちになります。

以下で詳しく解説していきます。

適切なアプローチを取ることで、確実に成長を実感することができるのです。

自分の強みを活かす方法

保育士として2年目を迎え、自分の強みを活かすことは成長への近道です。

まず自己分析から始めましょう。

自分の得意なことや好きな活動を紙に書き出してみてください。

例えば「子どもと一緒に歌うのが好き」「製作活動のアイデアが豊富」といった具体的な項目です。

「自分には何も強みがない…」と感じる方もいるかもしれません。

そんな時は、周囲の先輩や同僚に「私のどんなところが良いと思いますか?」と率直に尋ねてみましょう。

客観的な視点を得ることで、自分では気づかなかった長所が見えてくるはずです。

強みが明確になったら、それを日々の保育に取り入れる機会を意識的に作りましょう。

- 音楽が得意なら:朝の会で新しい手遊びを提案する

- 製作が好きなら:季節の壁面装飾を担当する

- 体を動かすのが得意なら:外遊びの時間に新しい遊びを提案する

自分の強みを活かす場面では、自然と笑顔になり、子どもたちにも良い影響を与えられます。

また、強みを活かす中で得た成功体験は自信につながり、他の業務にも良い影響を与えるでしょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、「仕事ができない」という感覚から少しずつ解放されていきます。

自分の強みを活かすことは、保育士としての個性を磨くことにもつながります。

失敗から学ぶ姿勢を持つ

失敗は成長のための貴重な機会です。

保育士2年目で「仕事ができない」と感じるとき、その失敗をどう捉えるかが重要になります。

失敗した際は、まず感情的にならず、何が原因だったのかを冷静に分析しましょう。

「また同じミスをしてしまった…」と落ち込むのではなく、具体的な改善点を見つけることが大切です。

失敗から学ぶためには、以下の3つのステップが効果的です。

- 失敗の記録をつける:日誌などに簡潔に記録し、同じ失敗を繰り返さないための参考資料にします。

- 先輩に相談する:経験豊富な先輩は似たような失敗を乗り越えてきた可能性が高いです。

- 改善策を実践する:具体的な対策を立て、すぐに実践することで成長につながります。

失敗を恐れすぎると新しいことに挑戦できなくなります。

子どもたちも失敗から学んで成長していくように、保育士も同じプロセスを経験することが大切です。

「失敗したらどうしよう」という不安より「失敗してもそこから学べる」という前向きな姿勢を持ちましょう。

失敗を隠さず、園全体で共有することで、他の保育士の学びにもなります。

ある2年目保育士は「子どもの喧嘩の仲裁に失敗した経験を園内研修で共有したところ、先輩から具体的なアドバイスをもらえた」と話していました。

失敗から学ぶ姿勢は、保育士としての成長だけでなく、子どもたちへの良いモデルにもなるのです。

目標を設定し達成感を得る

明確な目標設定が保育士としての成長を加速させます。

日々の業務に追われていると、自分の成長が見えづらくなることがあります。

「このままでいいのだろうか…」と不安になることも少なくないでしょう。

そんな時こそ、具体的な目標を設定することが大切です。

目標設定のポイントは以下の3つです。

| ポイント | 具体的な方法・考え方 |

|---|---|

| 目標期間のバランス | ・ 短期目標(例:今週中に〇〇)と長期目標(例:半年後に〇〇)をバランス良く設定する |

| 目標の具体性 | ・ 「〇〇を良くする」といった抽象的な目標ではなく、「毎日〇人に〇分以上△△する」のように、達成したかどうかが具体的にわかる数値目標にする |

| 達成後の行動 | ・ 設定した目標を達成したら、意識的に自分を褒める習慣をつける<br>・ 小さな成功体験を積み重ねることが、自信の向上につながる |

目標達成の記録をノートやアプリに残していくと、振り返った時に自分の成長を実感できます。

同僚や先輩に自分の目標を共有するのも効果的な方法です。

アドバイスをもらえるだけでなく、「あの目標はどうなった?」と声をかけてもらえることで、モチベーション維持にもつながります。

週に一度、15分程度の振り返りの時間を作ることで、達成感を得やすくなるでしょう。

目標達成のプロセスで得た気づきや学びも大切な財産です。

「できた・できない」だけでなく、「どうすればもっとよくなるか」という視点で振り返ることで、保育士としての視野が広がっていきます。

目標設定と達成の繰り返しが、保育士としての自信と成長につながるのです。

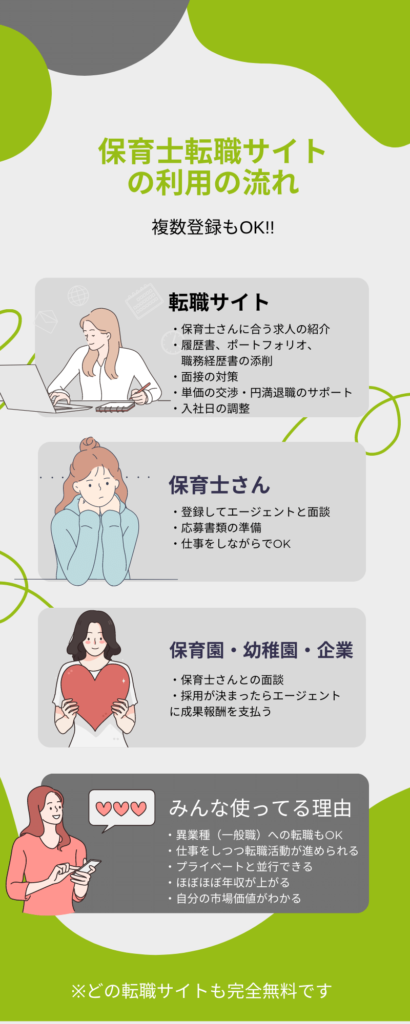

2年目で転職するのにおすすめの保育士転職サイト3選!

| 人気サイト ランキング | 求人数 4月更新 | おすすめの人/特徴 |

|---|---|---|

| 累計40万人が利用!! 保育士バンク!  公式サイトへ | 59,982件 | ・迷ったらコレ!全ての保育士におすすめ!! ・LINEだけで転職活動ができる ・退職交渉や次の職場の条件の交渉も代行 |

保育士間の転職 保育士ワーカー  公式サイトへ | 42,649件 | ・保育業界トップクラスの求人数!! ・支持率No.1の実績あり ・年間転職成功者数30,000人※トライトグループ合計実績 |

| すぐお金が必要なら せんとなび保育士  公式サイトへ | 20,000件 | ・前払い、週払いも可能!! ・短期、短時間、フルタイムの求人が豊富 ・業界トップクラスの高時給 |

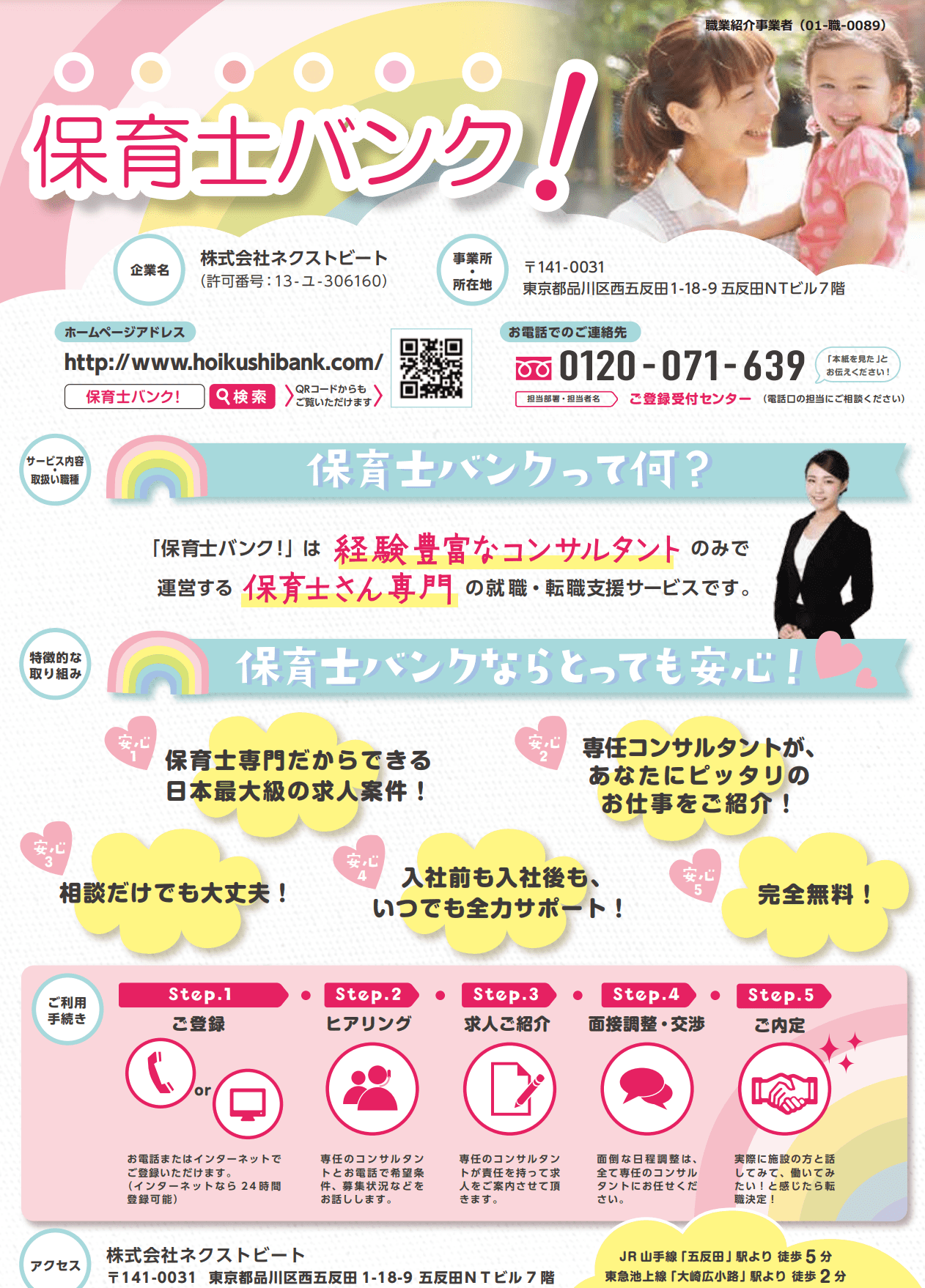

保育士バンク!|業界トップクラスの累計40万人が利用

「保育士バンク!」は厚生労働省の適正認定を持っている人材紹介会社で2万園以上と提携しており、保育士バンクにしかない保育園情報が充実しています!(プレミア求人が多数)

大手だからこその求人をトップクラスで保有し、LINEで利用できるのでいつでもチャットで相談できるかつ、隙間時間にLINEだけで転職活動が行えるというメリットがあります。

そのため、必要なタイミングでアドバイスをしてもらえることができ、充実した転職活動を進めることができます。

保育士ワーカー|保育士が支持する保育士転職サイト

「保育士ワーカー」は、保育園、幼稚園、院内保育、企業内など数万件を超える求人を無料でご紹介してくれる転職サイトかつ、高給与で残業少ないなどの求人が多いのが特徴です。

また利用した保育士のユーザー満足度は97%と高い支持率を得ています。

求人数が多いので、とりあえず色んな求人をチェックして、良さそうな求人があったら応募したいし、転職を考えてみたいという方におすすめです。

せんとなび保育|前払い・週払い制度あり

「せんとなび保育」は、業界トップレベルの時給で給料の前払いもしく週払いができる転職サイトです。

また現場をよく知っているせんとなびのスタッフが在籍しているので、難しい人間関係の構築面もサポートしてくれます。

そのため、職場で何か嫌なことがあったりしたときは、職場に言いにくいこともあると思うので、その際はせんとなびのスタッフに相談できる環境が整っています。

よくある悩みとその解決策

保育士2年目で直面する悩みには共通点が多く、適切な対処法を知ることで乗り越えられます。

多くの2年目保育士は「自分だけが悩んでいる」と感じがちですが、実はほとんどの保育士が同じ壁にぶつかっています。

例えば、子どもへの対応に迷いが生じたり、保護者対応に不安を感じたりするのは成長過程の自然な反応です。

仕事の悩みを一人で抱え込まず、信頼できる先輩に相談したり、同期と共有したりすることで、具体的な解決策が見えてくるでしょう。

仕事が辛いと感じた時の対処法

保育士として2年目を迎え、仕事が辛いと感じることは決して珍しくありません。

そんな時は、まず自分の感情を素直に認めることが大切です。

「自分だけがうまくいかないのでは…」と思い詰めてしまうこともあるでしょう。

しかし、辛さを感じるのは成長の証でもあります。

具体的な対処法としては、以下の方法が効果的です。

- 小さな成功体験を積み重ねる:日誌の改善や子どもとの関わりで上手くいったことなど、小さな成功体験を意識的に見つけましょう。

- 信頼できる人に相談する: 同期の保育士や理解のある先輩、プライベートの友人など、話を聞いてくれる人を見つけることで心が軽くなります。

- 自分だけの時間を確保する:趣味や休息の時間を意識的に作り、心のリフレッシュを図りましょう。

また、辛さの原因が明確な場合は、具体的な改善策を考えることも重要です。

例えば、業務に追われている場合は仕事の優先順位を見直したり、記録の書き方を工夫したりすることで負担を軽減できます。

体調管理も忘れてはいけません。

十分な睡眠と栄養を取り、定期的に運動することで、精神的な回復力も高まります。

辛い時期は必ず終わります。

この経験が、あなたをより成長させる糧になるということを忘れないでください。

人間関係のストレスを軽減する方法

保育現場での人間関係のストレスを軽減するには、コミュニケーションの改善が鍵です。

まず、自分の感情を整理することから始めましょう。

「なぜこんなに辛いんだろう…」と感じる時は、一度深呼吸して状況を客観的に見つめ直してみることが大切です。

保育士同士の関係改善には以下の方法が効果的です。

- 定期的な1on1の時間を作る:先輩や上司と定期的に話す機会を自ら設けることで、小さな誤解が大きな問題になる前に解決できます。

- 感謝の気持ちを伝える習慣をつける:「今日のフォローありがとう」など、小さな感謝を言葉にすることで職場の雰囲気が変わります。

- 業務上の境界線を明確にする:自分の役割と責任範囲を明確にし、必要に応じて「今は対応できない」と伝える勇気も必要です。

また、職場以外での気分転換も重要です。

趣味や運動、友人との交流など、保育とは別の世界を持つことでストレス耐性が高まります。

必要であれば、園長や主任に相談したり、メンター制度がある場合はそれを活用したりすることも検討しましょう。

人間関係のストレスは誰もが経験するもので、あなただけの問題ではありません。

適切な距離感を保ちながら、自分を大切にする姿勢が長く保育士として働くコツです。

保育士2年目の疑問に答えるQ&A

保育士2年目で感じる不安や疑問は、成長過程で誰もが経験するものです。

多くの保育士が2年目に「本当に自分はこの仕事に向いているのか」「このまま続けていけるのか」と悩みます。

経験を積むことで専門性は自然と高まりますが、自分のペースで成長することを認めてあげることも大切なのです。

保育士としての適性が不安な時は?

保育士としての適性に不安を感じるのは、成長過程で誰もが経験する自然な感情です。

まず大切なのは、自分の感情を客観的に見つめ直すことから始めましょう。

「自分には向いていないのでは…」と思うことがあっても、それは単に経験不足や一時的な困難を感じているだけかもしれません。

適性を見極めるには、以下のポイントを確認してみてください。

- 子どもとの関わりに喜びを感じるか:日々の保育の中で、子どもの成長や笑顔に喜びを感じる瞬間があるなら、それは保育士としての大切な資質です。

- 困難を乗り越えようとする意欲があるか:問題に直面した時、解決策を考え行動できるなら、成長の可能性は十分あります。

- 保育の仕事に意義を見出せるか:子どもの発達支援という仕事の社会的価値を実感できているかどうかも重要です。

不安を感じたら、園長や先輩保育士に相談してみることも効果的な対処法です。

客観的なフィードバックを得ることで、自分では気づかなかった強みを発見できることもあるでしょう。

また、保育士としての適性は一朝一夕で判断できるものではありません。

2年目という時期は、まだ専門性を磨いている途上にあると考えるべきでしょう。

「今はできなくても、少しずつ成長していけばいい」という長期的な視点を持つことが大切です。

保育の世界は広く、年齢別保育や特別支援など、様々な分野があります。

自分に合った保育の形を見つけることで、適性への不安は解消されていくことも多いのです。

保育士の転職を考えるタイミング

保育士としての転職は、自分のキャリアや幸福度を考えるうえで重要な決断です。

転職を考えるべきタイミングには、いくつかの明確なサインがあります。

まず、現在の職場で改善の見込みがない問題が長期間続いている場合です。

「このままでは自分が成長できない…」と感じる日々が続くなら、それは転職を検討するサインかもしれません。

具体的に転職を考えるべきタイミングは以下の通りです。

- 心身の健康に影響が出ている:毎日の疲労感が取れない、睡眠障害がある、体調不良が続くなど、健康面に支障をきたしている場合は要注意です。

- 職場の人間関係が修復不可能:努力しても改善されない人間関係のトラブルがある場合は、環境を変えることも選択肢です。

- 保育方針や価値観の不一致:園の方針と自分の保育観が根本的に合わない場合、長期的には働きづらさが増します。

- スキルアップの機会がない:研修や成長の機会が限られており、キャリアの停滞を感じる場合も転職のタイミングです。

転職を考える際は、まず現状の問題点を客観的に整理してみましょう。

そのうえで、転職エージェントに相談したり、保育士専門の求人サイトを確認したりして情報収集を行うことが大切です。

転職は逃げではなく、自分のキャリアを主体的に選択する前向きな決断と捉えることが重要です。

まとめ:保育士2年目でも成長できる道がある

今回は、保育士2年目で仕事ができないと悩んでいる方に向けて、

- 保育士2年目で感じる壁とその乗り越え方

- 先輩保育士との関係構築のコツ

- 子どもとの信頼関係を深める方法

筆者の経験を交えながらお話してきました。

保育士2年目は成長の過程で誰もが通る道であり、うまくいかないと感じることは決して特別なことではありません。

日々の保育の中で小さな成功体験を積み重ね、先輩からのアドバイスを素直に受け入れることで、着実に成長していくことができるのです。

これまでの1年間、子どもたちのために一生懸命頑張ってきた経験は、必ず今後の保育士としてのキャリアの糧となります。

明日からの保育がすぐに劇的に変わるわけではありませんが、少しずつ自信をつけていくことで、3年目、4年目と成長していく姿が見えてくるでしょう。

ぜひ今回ご紹介した3つのコツを実践して、保育士としての成長を実感してください。

レバウェル

レバウェル スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー