「保育士になったばかりなのに、もう辞めたいと思ってしまう…」

「周りの先輩は頑張っているのに、自分だけが続けられないのは甘えなのかな」

保育士1年目は特に多くの悩みや困難に直面する時期です。

この記事では、保育士1年目で退職を考えている方に向けて、

- 保育士1年目に退職を考える一般的な理由

- 退職を決断する前に考えるべきポイント

- 後悔しない転職のための具体的なステップ

上記について、解説しています。

保育士として働き始めて間もない時期の悩みや不安は誰にでもあるものです。

自分自身のキャリアを大切に考え、心身の健康を守るための選択をすることは決して悪いことではありません。

この記事を参考に、あなたにとって最善の選択ができるよう、ぜひ最後までお読みください。

保育士1年目の退職理由とは?

保育士1年目の退職理由は多岐にわたりますが、主に職場環境や業務内容のギャップが大きな要因となっています。

多くの新人保育士は、理想と現実のギャップに戸惑い、自分の適性や将来について再考するケースが少なくありません。

特に、長時間労働や持ち帰り仕事の多さ、人間関係の難しさ、子どもへの対応に自信が持てないなどの理由が挙げられます。

以下で詳しく解説していきます。

| 主な退職理由 | 具体的な内容・背景 |

|---|---|

| 仕事への適応 | ・ 学校での学びと現場の実践とのギャップに戸惑う ・ 理想と現実のズレを感じる ・ 多くの業務(子ども対応、計画立案、保護者対応)に追われる ・ 責任の重さにプレッシャーを感じる ・ 経験不足から臨機応変な対応が難しい |

| 労働条件 | ・ 長時間労働が常態化している ・ 休憩時間が十分に確保できない ・ 日誌や製作準備などの持ち帰り仕事が多い ・ 責任の重さに対して給与水準が低いと感じる ・ シフト制により生活リズムが乱れやすい |

| 人間関係 | ・ 先輩保育士との関係構築が難しい(厳しい指導、価値観の違い) ・ 保護者対応に難しさやプレッシャーを感じる ・ 同期と比較して焦りや劣等感を感じる ・ 園長や主任など上司との相性が合わない |

| 保育方針 | ・ 学校で学んだ理論と園の実際の方針(一斉保育、自由保育など)が異なる ・ 自分の理想とする保育観と園の方針が合わない |

| 子どもとの関係 | ・ 子どもとの信頼関係を築くのに時間がかかり悩む ・ 特定の子ども(泣き止まない、問題行動など)への対応に苦慮する ・ 子どもの気持ちを理解するのが難しい ・ 保護者の期待に応えられないと感じる |

仕事の適応に苦労している

保育士1年目は、学校で学んだ知識と実践の間にギャップを感じることが多いものです。

理想と現実のズレに戸惑い、「こんなはずじゃなかった…」と感じている方も少なくないでしょう。

特に新人保育士は、子どもたちへの対応、保育計画の立案、保護者対応など多くのことを同時に学ばなければなりません。

慣れない業務に追われ、日々の保育に追いつくのに精一杯という状況が続くと、自分の適性に疑問を持ち始めることもあります。

また、学生時代の実習とは異なり、責任の重さを実感することで精神的プレッシャーを感じることも。

子どもの安全管理や発達支援など、一つひとつの判断に責任が伴うことに緊張感を覚える日々が続きます。

さらに、保育の現場では臨機応変な対応が求められますが、経験不足から柔軟に対応できないことにもどかしさを感じることも。

このような適応の難しさは、保育士1年目の退職理由として非常に一般的なものです。

しかし、こうした困難は成長過程の一部であり、乗り越えられれば大きな自信につながります。

適応に苦労していると感じたら、まずは先輩保育士に相談してみることが重要な第一歩となるでしょう。

労働条件が厳しいと感じる

保育士1年目で多くの方が直面するのが、想像以上に厳しい労働条件です。

長時間労働や休憩時間の少なさ、持ち帰り仕事の多さに驚く方も少なくありません。

朝は早く、夕方遅くまで働くことが当たり前の環境で、「こんなはずじゃなかった…」と感じることもあるでしょう。

特に問題となるのは以下の点です。

- 給与水準の低さ:責任の重さに比べて給与が見合わないと感じることが多いです。

- 持ち帰り仕事の多さ:日誌や指導計画、製作物の準備など、勤務時間内に終わらない仕事が山積みになります。

- 休憩時間の確保が難しい:子どもたちの安全確保のため、十分な休憩が取れないことが多いです。

- シフト制による生活リズムの乱れ:早番・遅番のシフト制により、プライベートの時間が確保しづらくなります。

労働条件の厳しさは、体力的・精神的な疲労につながり、1年目の退職理由として大きな比重を占めています。

改善の見込みがない場合は、自分の健康を守るために退職を検討することも必要な選択肢となるでしょう。

人間関係の難しさに直面

保育現場での人間関係の難しさは、1年目の保育士が直面する大きな退職理由となっています。

先輩保育士との関係構築に苦労するケースが多く見られます。

経験豊富な先輩からの厳しい指導や、「私たちの時代はもっと大変だった」という言葉に傷つくことも少なくありません。

「どうして私だけがこんなに怒られるんだろう…」と感じることがあるかもしれません。

保護者対応の難しさも初任者には大きな壁です。

子どもの様子を適切に伝えられなかったり、保護者からの要望に応えきれなかったりすることで自信を失うことがあります。

同期との競争意識や比較も精神的負担となります。

園長や主任との相性が合わない場合、日々の業務に支障をきたすこともあるでしょう。

保育方針の違いから生じる軋轢も見逃せません。

- 先輩保育士との関係:経験の差から生じる価値観の違いや、コミュニケーションの取り方に悩むことが多いです。

- 保護者対応の難しさ:伝え方や対応の仕方に自信が持てず、精神的に疲弊してしまうことがあります。

- 同期との関係:能力や評価の比較から生まれる焦りやプレッシャーが負担になります。

人間関係の問題は単純に解決できないことが多く、1年目の保育士にとって大きな退職理由となっているのです。

>保育士1年目で転職はOK?人間関係などで失敗ばかりで怒られる時の対処法

保育方針の違いに戸惑う

保育現場では、保育方針の違いが新人保育士の大きな悩みになることがあります。

理想と現実のギャップに直面し、「こんなはずじゃなかった…」と感じる保育士も少なくありません。

保育士養成校で学んだ理論と現場の実践には、しばしば違いが生じるものです。

例えば、子ども主体の保育を学んできたのに、実際の園では時間通りの一斉活動が中心だったり、逆に自由保育を重視する園で構造化された活動の必要性を感じたりすることがあります。

また、園の方針と自分の価値観が合わないと、日々のモチベーション維持が難しくなります。

保育方針の違いに悩んだ時は、まず園の考え方をよく理解する姿勢が大切です。

園長や先輩保育士との対話を通じて、なぜその方針なのかを知ることで理解が深まることもあります。

しかし、根本的な価値観の違いを感じる場合は、自分の保育観に合った環境を探すことも選択肢の一つでしょう。

保育方針の違いは単なる不満ではなく、子どもの成長に対する真剣な考えの表れであることを忘れないでください。

自分の保育観を大切にしながらも、多様な考え方に触れることで保育の幅が広がることもあります。

子どもとの関係に悩む

保育士として1年目で子どもとの関係に悩むことは珍しくありません。

子どもとの信頼関係構築が思うように進まないと、保育士としての自信を失いがちです。

「自分は本当に子どもと向き合える保育士なのだろうか…」と不安を感じる方も多いでしょう。

特に、泣き止まない子どもへの対応や問題行動を示す子どもとの関わり方に苦慮することがあります。

子どもの気持ちを理解できず、適切な対応ができないことで自己嫌悪に陥ることもあるのです。

また、保護者からの期待に応えられないプレッシャーも大きな悩みとなります。

子どもとの関係づくりには時間がかかるものですが、1年目の保育士は早急な結果を求めがちです。

このような悩みを抱える場合は、以下の対策を試してみましょう。

- 先輩保育士に相談する:具体的な場面を挙げてアドバイスをもらうことで、新たな対応方法が見つかります。

- 子ども一人ひとりの個性を理解する時間を持つ:焦らずに観察する姿勢が、関係構築の第一歩となります。

- 小さな成功体験を大切にする:子どもとの関わりで上手くいったことを記録し、自信につなげましょう。

子どもとの関係に悩むことは、保育士としての成長過程の一部と捉えることが大切です。

退職理由を伝える際のポイント

保育士1年目で退職を考える際、伝え方は今後のキャリアに大きく影響します。

適切な退職理由の伝え方は、円満退職だけでなく、次の職場での印象にも関わる重要なポイントです。

特に保育業界は狭いコミュニティのため、ネガティブな印象を残さないよう配慮が必要でしょう。

以下で詳しく解説していきます。

適切なタイミングを選ぶ

退職の意思を伝えるタイミングは、円滑な引き継ぎと良好な関係維持のために非常に重要です。

一般的には、退職希望日の1〜2ヶ月前に伝えることが望ましいでしょう。

保育園は子どもたちの生活リズムや行事に合わせて運営されているため、年度の区切りや大きな行事の後など、園の負担が少ない時期を選ぶと良いでしょう。

「いつ伝えればいいのか不安で夜も眠れない…」と悩む方も多いはずです。

特に年度途中での退職を考えている場合は、子どもたちへの影響も考慮して、慎重にタイミングを選ぶことが大切です。

また、感情的になっているときや忙しい時間帯は避け、落ち着いて話せる環境を選びましょう。

園長や主任の予定を確認し、時間に余裕のある日を選ぶことも大切なポイントです。

適切なタイミングで伝えることで、その後の引き継ぎもスムーズに進み、良好な関係を保ったまま退職することができます。

まずは上司に相談する

退職を決意したら、まずは直属の上司に相談することが基本です。

突然の申し出は園運営に支障をきたすため、できるだけ早めに伝えましょう。

「最近悩んでいることがあります」と切り出し、率直に気持ちを伝えることが大切です。

上司との面談では、自分の考えをまとめたメモを用意しておくと話しやすくなります。

「保育の仕事は好きだけど、今の環境では続けるのが難しい…」と感じている方も多いでしょう。

相談の際は、単に不満を述べるのではなく、自分なりに努力してきたことや、考えた末の決断であることを伝えると理解を得やすくなります。

上司によっては引き止めようとする場合もありますが、自分の決断に自信を持って対応しましょう。

場合によっては、園長や理事長など、より上の立場の人に相談することも検討してみてください。

退職の意思を伝えた後も、引き継ぎや残りの期間の仕事に責任を持って取り組む姿勢が大切です。

最初の相談がその後の退職プロセスをスムーズにする鍵となります。

前向きな表現を心がける

退職理由を伝える際は、前向きな表現を意識することが重要です。

ネガティブな言い方は避け、建設的で誠実な姿勢を示しましょう。

「人間関係が合わない」ではなく「自分の成長のために新たな環境を求めたい」という表現に言い換えると印象が大きく変わります。

「保育方針に不満がある」と直接的に伝えるのではなく「自分の保育観をさらに深めたい」という前向きな理由に置き換えると良いでしょう。

「労働条件が厳しい」という代わりに「ワークライフバランスを見直したい」と表現すれば、批判的ではなく自己成長を重視する姿勢が伝わります。

「もう限界です…」と思っていても、園に対する感謝の気持ちを忘れずに伝えることで、円満な退職につながります。

具体的な表現例は以下の通りです。

- 「この1年間で多くを学ばせていただき感謝しています。」

- 「さらに保育の幅を広げるため、新たな挑戦をしたいと考えました」

- 「貴重な経験をさせていただいたことに感謝しつつ、自分のキャリアプランを見直したいと思います」

前向きな表現を用いることで、退職後も良好な関係を維持でき、将来的な再就職の可能性も残せます。

個人的な理由を伝えるコツ

個人的な理由で退職する場合は、プライバシーを尊重しながらも誠実な対応が求められます。

まず、健康上の理由や家庭の事情など、個人的な理由を伝える際は、詳細を全て話す必要はありません。

「家庭の事情により」「体調を考慮して」など、ある程度抽象的な表現でも問題ありません。

「どうしても続けられない個人的な事情があって…」と悩んでいる方も多いでしょう。

ただし、園長や主任には最低限の状況説明をすることで、理解を得やすくなります。

個人的な理由を伝える際のポイントは以下の通りです。

- 感情的にならず冷静に伝える:激しい感情表現は避け、落ち着いた態度で話すことが大切です。

- 具体的な改善策を求めない:個人的理由の場合は、園側に改善を求めるのではなく、自分の決断として伝えましょう。

- 感謝の気持ちを忘れない:短い期間でも学びや経験に感謝の言葉を添えると良い印象を残せます。

退職理由が個人的なものであっても、プロフェッショナルな態度で伝えることが円満退職への近道です。

退職理由の例文集

退職理由の例文集保育士1年目で退職を考える際、適切な理由の伝え方が重要です。

円満に退職するためには、状況に合った例文を参考にすることで、自分の気持ちを整理しつつ相手に誠意を伝えられるでしょう。

退職理由をうまく伝えることは、将来のキャリアにも影響します。

感情的にならず、建設的な表現を心がけることで、その後の転職活動もスムーズに進められるのです。

例えば、「一身上の都合」という表現は汎用性が高く、詳細を明かしたくない場合に便利です。

また、具体的な理由を伝える場合でも、相手を非難せず自分の成長や環境の不一致という観点から伝えると良いでしょう。

労働条件に関する例文

保育士が退職理由を伝える際の労働条件に関する例文をいくつか紹介します。

「勤務時間が長く、体力的に厳しいと感じるようになりました。

今後も長く保育の仕事を続けていくためには、一度体調を整える必要があると考えています」このように自分の健康を優先する姿勢を示すことで、相手に理解されやすくなるでしょう。

- 「残業が多く、プライベートとの両立が難しい状況です。」

- 「ワークライフバランスを見直したいと考えています」

- 「給与面で将来的な不安を感じており、キャリアアップのために転職を検討しています」

- 「通勤時間が長く、日々の疲労が蓄積しています。

- 「より通勤しやすい環境で働きたいと考えるようになりました」

- 「保育士としての経験を活かしながら、より専門性を高められる環境を求めています」

- 「家庭の事情により、現在のシフト制の勤務形態が難しくなりました」

「このままでは自分の健康を損ねてしまう…」という不安から、労働環境の改善を求めていましたが、改善が見込めないため退職を決意しました」

退職理由を伝える際は、批判的な表現を避け、自分の状況や希望を誠実に伝えることが大切です。

人間関係に関する例文

保育士の退職理由を人間関係の観点から伝える例文をいくつかご紹介します。

- 「職場の人間関係に課題を感じ、自分の成長のためにも環境を変えることが最善と判断しました」

- 「チームワークの方向性について考え方の違いがあり、互いにとって良い選択として退職を決意しました」

- 「保育に対する考え方の違いから、職場の方針とのミスマッチを感じるようになりました」

- 「先輩保育士との関係構築に苦労し、精神的な負担が大きくなってしまいました」

- 「保育の質を高めるための意見交換が難しく、専門性を発揮できる環境を求めています」

- 「管理職との保育観の相違があり、お互いにとって建設的な関係を築くことが難しいと感じました」

人間関係の問題を伝える際は、相手を批判せず、自分の成長や適性を軸に説明するのが効果的です。

健康上の理由に関する例文

健康上の理由を退職理由として伝える場合は、具体的かつ誠実な表現が重要です。

体調不良や精神的な負担が退職の原因となる場合、それを適切に伝えることで円満な退職につながります。

- 「保育の仕事は体力的に負担が大きく、体調を崩すことが増えました。

- 「長期的なキャリアを考え、一度健康を回復させる時間が必要だと判断しました」

このような表現は、自分の健康を優先する必要性を正直に伝えています。

- 「毎日の業務で精神的な疲労が蓄積し、メンタルヘルスに影響が出始めています。」

- 「自分自身のケアをする時間を取りたいと考えています」

「子どもたちのために最善を尽くしたいという気持ちはありますが、現在の健康状態では十分な保育を提供することが難しいと感じています」

健康上の理由は個人的な問題ですが、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

- 具体的な症状よりも、仕事への影響に焦点を当てる

- 治療や回復のための時間が必要だと伝える

- 保育の質を維持するための決断であることを強調する

「このまま無理を続けても、子どもたちに良い保育はできない…」と悩んでいる方も多いでしょう。

健康上の理由による退職は、自分自身を守るための重要な決断であり、将来的な保育士としてのキャリアを考える上でも必要なステップとなることがあります。

面接での退職理由の伝え方

次の職場での面接で前職の退職理由を聞かれた場合、誠実さと前向きさのバランスが重要です。

ネガティブな印象を与えず、自分の成長意欲や価値観を伝えることで、新しい職場との相性の良さをアピールできるでしょう。

例えば「より専門性を高めたいと考え転職を決意しました」「子どもたちにより良い保育を提供するために、自分の保育観に合った環境を探していました」など、建設的な表現を心がけると良いでしょう。

働き方への不満を伝える場合

面接で働き方への不満を伝える際は、建設的な表現を心がけることが重要です。

まず、具体的な事実を基に話し、感情的にならないよう注意しましょう。

「長時間労働が続き、ワークライフバランスを保つことが難しかった」など、客観的な状況を説明します。

その上で、「より自分の強みを活かせる環境を求めている」といった前向きな理由に繋げると好印象です。

「保育の質を高めたいという思いがあり、そのためには自己研鑽の時間も必要だと考えました」というように、専門性を高める意欲を示すのも効果的でしょう。

「残業が多くて体力的に厳しかった…」と悩んでいた方も多いのではないでしょうか。

批判的な言い方は避け、「より効率的な業務体制のある職場で貢献したい」といった建設的な表現を選びましょう。

面接官は、あなたの人間性と次の職場での活躍可能性を見ています。

前職への感謝の気持ちを忘れず、学んだことや成長した点も合わせて伝えると、誠実な印象を与えられるでしょう。

人間関係の問題を伝える場合

人間関係の問題を面接で伝える際は、相手を批判せず客観的な表現を心がけましょう。

「チームワークを大切にしたい思いから、より自分の価値観に合う環境を探したいと考えました」といった前向きな言い方が効果的です。

具体的な対立やトラブルの詳細には触れず、「コミュニケーションスタイルの違い」や「職場の雰囲気」といった一般的な表現にとどめるのがポイントです。

「保育に対する情熱は変わらないので、新しい環境で成長したい」と未来志向の姿勢を示すと好印象を与えられます。

「前職では人間関係に悩むこともありましたが、そこから多くを学びました」と成長の糧にした点を伝えると良いでしょう。

「人間関係の悩みで退職したなんて言ったら、また同じことを繰り返すと思われるかも…」と不安に感じる方もいるでしょう。

しかし、適切な表現で伝えれば、むしろコミュニケーション能力の高さをアピールできる機会になります。

人間関係の問題を伝える際は、相手を非難せず自分の成長につなげた経験として前向きに表現することが重要です。

方針の違いを伝える場合

保育方針の違いを面接で伝える際は、批判的にならず建設的な姿勢が重要です。

まず、前職の保育方針を尊重しつつも、自分の教育観との相違点を具体的に説明しましょう。

「子どもの主体性を重視したいと考えていましたが、前職では時間通りの活動が優先される環境でした」といった表現が効果的です。

また、その経験から学んだことや成長した点も併せて伝えると、前向きな印象を与えられます。

「異なる方針の中でも柔軟に対応する力が身につきました。

ただ、より自分の保育観を活かせる環境で貢献したいと考えています」このように、相手の園の方針に共感する部分も示しながら話すと、「この園なら合うかも」と思ってもらいやすくなるでしょう。

面接官は「この人は単に不満があっただけではなく、しっかりとした保育観を持っている」と評価してくれます。

方針の違いを伝える際は、批判ではなく自己成長と新たな可能性を求める姿勢を示すことが大切です。

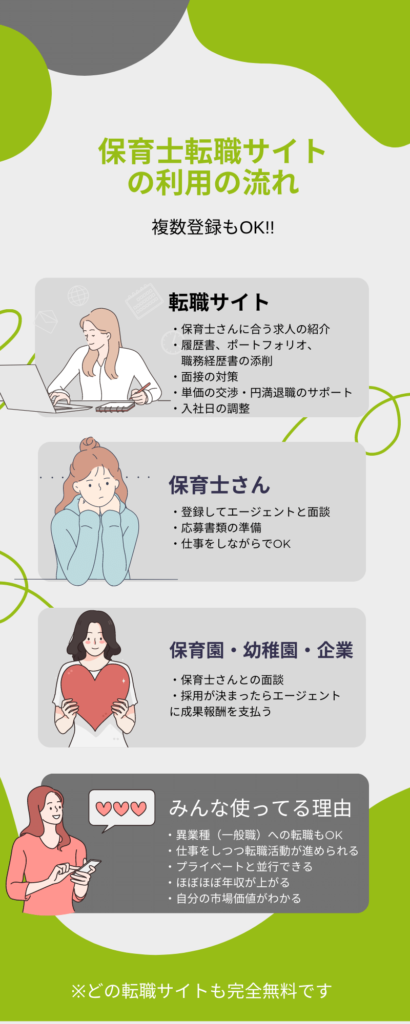

1年目で転職するのにおすすめの保育士転職サイト3選!

| 人気サイト ランキング | 求人数 4月更新 | おすすめの人/特徴 |

|---|---|---|

| 累計40万人が利用!! 保育士バンク!  公式サイトへ | 59,982件 | ・迷ったらコレ!全ての保育士におすすめ!! ・LINEだけで転職活動ができる ・退職交渉や次の職場の条件の交渉も代行 |

保育士間の転職 保育士ワーカー  公式サイトへ | 42,649件 | ・保育業界トップクラスの求人数!! ・支持率No.1の実績あり ・年間転職成功者数30,000人※トライトグループ合計実績 |

| すぐお金が必要なら せんとなび保育士  公式サイトへ | 20,000件 | ・前払い、週払いも可能!! ・短期、短時間、フルタイムの求人が豊富 ・業界トップクラスの高時給 |

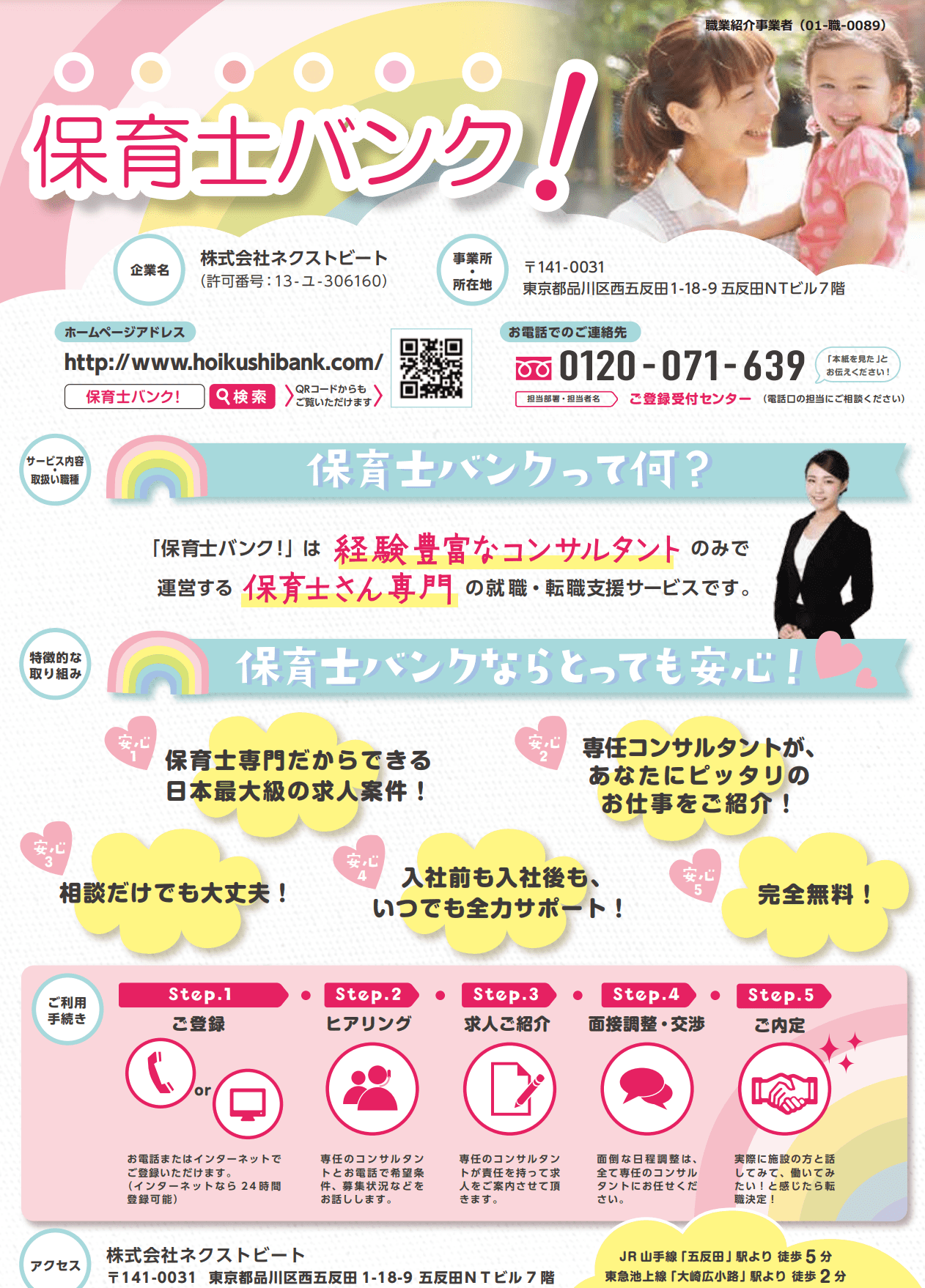

保育士バンク!|業界トップクラスの累計40万人が利用

「保育士バンク!」は厚生労働省の適正認定を持っている人材紹介会社で2万園以上と提携しており、保育士バンクにしかない保育園情報が充実しています!(プレミア求人が多数)

大手だからこその求人をトップクラスで保有し、LINEで利用できるのでいつでもチャットで相談できるかつ、隙間時間にLINEだけで転職活動が行えるというメリットがあります。

そのため、必要なタイミングでアドバイスをしてもらえることができ、充実した転職活動を進めることができます。

保育士ワーカー|保育士が支持する保育士転職サイト

「保育士ワーカー」は、保育園、幼稚園、院内保育、企業内など数万件を超える求人を無料でご紹介してくれる転職サイトかつ、高給与で残業少ないなどの求人が多いのが特徴です。

また利用した保育士のユーザー満足度は97%と高い支持率を得ています。

求人数が多いので、とりあえず色んな求人をチェックして、良さそうな求人があったら応募したいし、転職を考えてみたいという方におすすめです。

せんとなび保育|前払い・週払い制度あり

「せんとなび保育」は、業界トップレベルの時給で給料の前払いもしく週払いができる転職サイトです。

また現場をよく知っているせんとなびのスタッフが在籍しているので、難しい人間関係の構築面もサポートしてくれます。

そのため、職場で何か嫌なことがあったりしたときは、職場に言いにくいこともあると思うので、その際はせんとなびのスタッフに相談できる環境が整っています。

保育士1年目の退職に関するQ&A

保育士1年目で退職を考える方が抱える疑問に答えるセクションです。

新人保育士が直面する悩みや不安は想像以上に大きいものです。

キャリアの初期段階での退職は珍しくなく、多くの保育士が同じ悩みを抱えています。

保育現場での困難に直面したとき、どう対処すべきか、また退職後のキャリアパスについての疑問を解消していきましょう。

保育士を辞めたいと感じる瞬間

保育士1年目で「辞めたい」と感じる瞬間は多くの新人保育士が経験するものです。

特に多いのが、子どもの対応に追われて休憩時間も取れない日々が続くときです。

「今日も連絡帳を書く時間がない…」と焦りを感じながら業務に追われる状況は、精神的な疲労を急速に蓄積させます。

また、保護者からの厳しい指摘を受けた直後や、先輩保育士との意見の相違を感じたときも退職を考えるきっかけになりやすいでしょう。

特に新人の場合、以下のような場面で退職を考えることが多いようです。

- 連日の残業で体力的な限界を感じたとき:睡眠不足や休日も回復できないほどの疲労が蓄積すると、続ける意欲が急速に低下します。

- 子どもの怪我やトラブルの責任を一人で背負わされたとき:経験不足による不安と、サポート体制の弱さを同時に感じることがあります。

- 自分の保育観と園の方針に大きな隔たりを感じたとき:理想と現実のギャップに苦しむことは、新人保育士にとって大きな心理的負担となります。

このような瞬間は、単なる一時的な感情ではなく、職場環境や自身のキャリアについて真剣に考えるきっかけとなることも少なくありません。

辞めたいと感じる瞬間は、自分自身の価値観や働き方を見つめ直す重要なサインかもしれません。

新卒保育士の退職時期とその後のキャリア

新卒保育士の退職時期は、1年目の6月から9月に集中する傾向があります。

この時期は新年度が始まり、職場環境に慣れる期間を経て、自分の適性や将来について考え始める時期と重なります。

「もう少し頑張れば状況が変わるかも…」と悩みながらも、夏休みを機に決断する保育士も少なくありません。

退職後のキャリアパスは実に多様です。

保育の経験を活かせる選択肢としては:- 別の保育施設への転職 より自分に合った環境や保育方針の施設を探す方が多いです。

- 児童館や学童保育への転職:子どもと関わる仕事を続けながら、保育所とは異なる環境で働けます。

- 子ども関連の企業への就職:玩具メーカーや子ども向けサービス企業など、保育の知識を活かせる職場があります。

全く異なる業界へ転身するケースもあります。

保育士資格は一生涯有効なため、一度退職しても将来的に保育業界に戻ることも可能です。

キャリアチェンジを考える際は、保育士として培った「コミュニケーション能力」「忍耐力」「臨機応変な対応力」などのスキルが他業種でも高く評価されることを覚えておきましょう。

退職後のキャリア構築には、自分の強みと希望する働き方を明確にすることが重要なポイントとなります。

精神的な負担とその対処法

保育士1年目は精神的負担が特に大きい時期です。

新しい環境、責任の重さ、保護者対応など、様々なストレス要因に直面します。

「もう限界かもしれない…」と感じることは、決して珍しくありません。

精神的負担を軽減するためには、以下の対処法が効果的です。

- 信頼できる同僚や先輩に相談する:日々の悩みを共有することで、精神的な負担が軽減されることがあります。

- 自分の時間を確保する:仕事とプライベートの境界線をしっかり引き、リフレッシュする時間を作りましょう。

- 専門家のサポートを受ける:必要に応じてカウンセリングなどの専門的なサポートを検討することも大切です。

- 小さな成功体験を大切にする:子どもの成長に関わる喜びを感じる瞬間を意識的に見つけることで、モチベーションを維持できます。

適切なセルフケアと周囲のサポートを活用することで、精神的な負担は徐々に軽減していくでしょう。

まとめ:保育士1年目の退職は慎重な判断を

今回は、保育士として働き始めて1年目で退職を考えている方に向けて、

- 保育士1年目での退職理由とその背景

- 退職を後悔しないための判断ポイント

- 退職する際の適切な時期と伝え方

上記について、保育現場で10年以上働いた経験のある筆者の視点からお話してきました。

保育士1年目での退職は珍しいことではなく、様々な理由から多くの方が悩む岐路です。

人間関係の難しさや業務量の多さ、理想と現実のギャップに直面して退職を考えることは当然のことといえるでしょう。

しかし、退職という決断を下す前に、自分の気持ちと向き合い、周囲に相談するなど複数の視点から状況を見つめ直すことが大切です。

これまでの努力や保育士になるために積み重ねてきた学びは、どのような選択をしても決して無駄にはなりません。

別の園に転職するにしても、一度保育の世界を離れるにしても、あなたの経験は必ず将来の糧となるはずです。

自分自身の心と体を大切にしながら、後悔のない選択をしてくださいね。

レバウェル

レバウェル スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー