「ケアマネ試験の合格率が20%前後と聞いて、本当に合格できるか不安になってきた…」

「どうして合格率がこんなに低いのか理由を知りたい」

ケアマネ試験の合格率が低い理由には、試験範囲の広さや実務経験との乖離、出題形式の複雑さなど複数の要因が関係しています。

しかし、合格率が低いからといって諦める必要はありません。

この記事では、ケアマネ試験の合格を目指す福祉職の方や介護現場で働いている方に向けて、

- ケアマネ試験の合格率が低い根本的な理由

- 合格率を下げている試験の特徴と難所

- 合格率を上げるための効果的な学習法と対策

上記について、実際にケアマネ試験に合格した筆者の経験を交えながら解説しています。

試験に向けた不安や悩みは誰しも感じるものですが、正しい対策と学習方法を知ることで合格への道が開けるでしょう。

結論、ケアマネ試験 合格率・合格ライン分析は以下のとおりです。

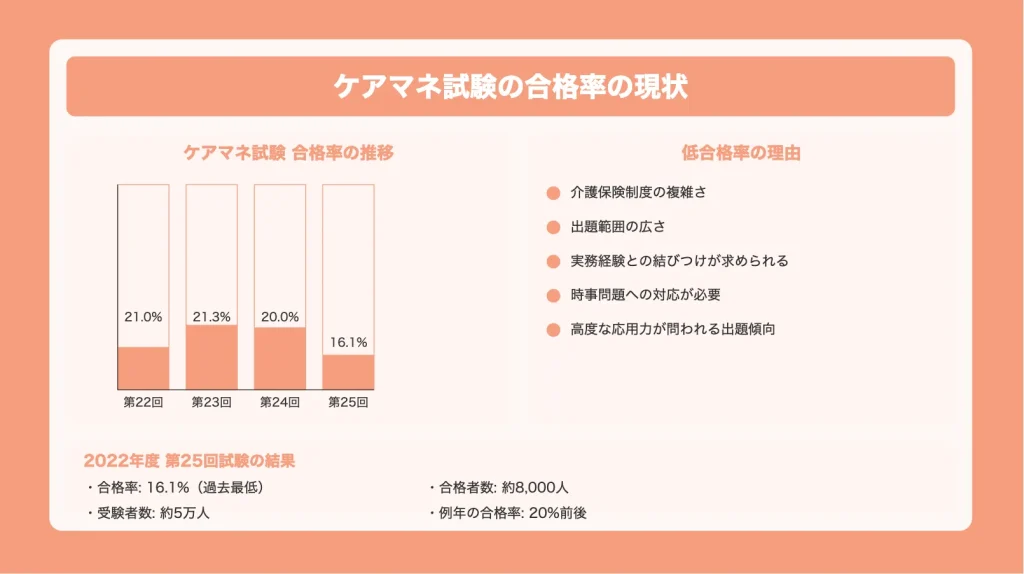

ケアマネ試験の合格率の現状

ケアマネ試験の合格率は例年20%前後と非常に低く、多くの受験者が苦戦しています。

この低い合格率の背景には、介護保険制度の複雑さや出題範囲の広さ、実務経験との結びつけが求められる高度な問題が関係しています。

以下で詳しく解説していきます。

2022年度の第25回試験では合格率16.1%と過去最低を記録し、約5万人の受験者のうち合格できたのはわずか8,000人程度でした。

最近の合格率とその傾向

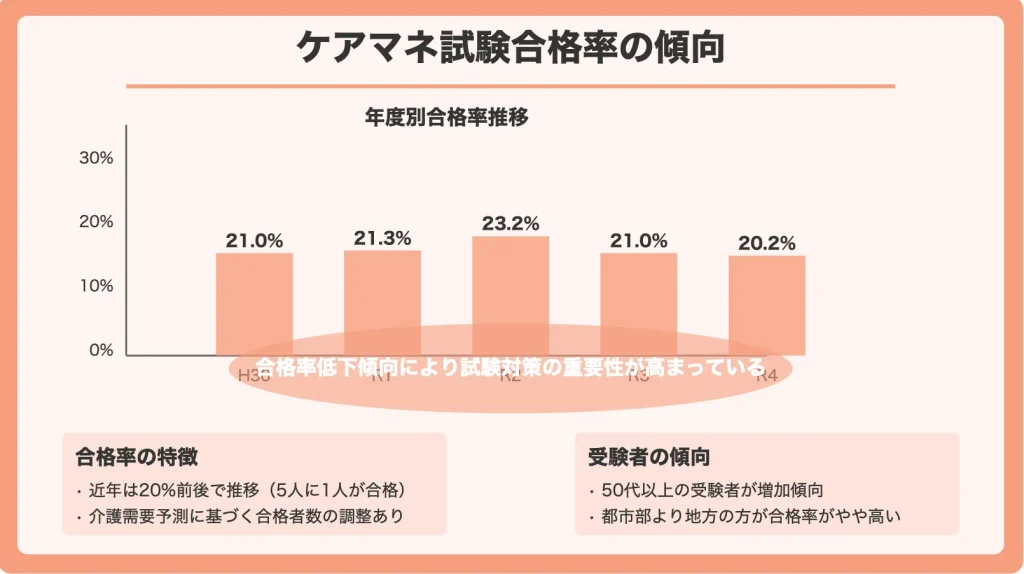

ケアマネ試験の合格率は年々低下傾向にあり、直近では20%前後で推移しています。

特に令和4年度は20.2%と、受験者の5人に1人しか合格できない厳しい状況でした。

平成30年度は21.0%、令和元年度は21.3%、令和2年度は23.2%と若干上昇したものの、令和3年度は再び21.0%に下がっています。

「今年こそ受かりたいのに、こんなに合格率が低いなんて…」と不安に感じる方も多いでしょう。

この低い合格率の背景には、試験の難易度調整があります。

合格者数は各年度の介護需要予測に基づいて調整されており、単純に点数だけで合否が決まるわけではありません。

また、受験者の高齢化も進んでおり、50代以上の受験者が増加傾向にある点も特徴的です。

若い世代の介護職離れと、経験豊富な中高年層の参入が同時に起きている現象と言えるでしょう。

地域別に見ると、都市部より地方の方が合格率がやや高い傾向があります。

これは都市部での競争の激しさを反映していると考えられます。

ケアマネ試験の合格率は低下傾向にあり、試験対策の重要性がますます高まっています。

合格ラインの詳細とその影響

ケアマネ試験の合格ラインは、例年50〜60%程度の正答率に設定されています。

この合格ラインは固定ではなく、試験の難易度によって調整されるため、年度によって変動します。

例えば2022年度は57.5%、2021年度は60.0%と微妙に異なっていました。

この変動は受験者にとって大きなプレッシャーとなり、「今年はどのくらいの点数を取れば合格できるのだろう…」と不安を抱える方も多いでしょう。

特に合格ラインギリギリの得点帯に多くの受験者が集中するため、わずか数問の差が合否を分けることになります。

合格ラインの設定は、ケアマネジャーとして必要な最低限の知識・能力を担保するために重要ですが、この厳格な基準が全体の合格率を押し下げる要因となっています。

また、試験範囲が広く、実務経験だけでは対応しきれない理論的な問題も多いため、現場経験豊富な方でも苦戦することがあります。

合格ラインを意識した計画的な学習が、この試験突破の鍵となるのです。

ケアマネ試験とは何か?

ケアマネ試験とは、介護支援専門員(ケアマネジャー)になるための国家資格試験です。

この試験は、高齢者の自立支援と尊厳を守るケアプラン作成のプロフェッショナルを認定するために実施されています。

以下で詳しく解説していきます。

試験内容は介護保険制度の知識から医療・福祉の専門知識まで幅広く、合格率は例年20〜30%と非常に厳しいものです。

試験の基本情報と目的

ケアマネジャー試験は、介護支援専門員として働くために必要な国家資格試験です。

この試験は、高齢者の自立支援と尊厳の保持を基本理念とした介護保険制度の中核を担う専門職の登竜門となっています。

試験は年1回、10月に全国一斉に実施され、試験時間は120分、マークシート方式で行われます。

出題内容は介護保険制度の仕組み、高齢者福祉、医療、認知症ケアなど多岐にわたり、幅広い知識が問われるのが特徴です。

「この試験範囲の広さに圧倒されてしまう…」と感じる受験者も多いでしょう。

合格基準は例年60%前後の正答率とされており、決して低いハードルではありません。

試験の目的は、単に知識を問うだけでなく、実際の現場で必要となる判断力や応用力を測ることにあります。

合格すると介護支援専門員(ケアマネジャー)として、利用者一人ひとりに合わせたケアプランの作成や、サービス調整の業務に携わることができます。

高齢化社会において今後ますます需要が高まる重要な専門職への第一歩となるものです。

ケアマネージャーの役割と重要性

ケアマネージャーは高齢者の生活を支える重要な専門職です。

主な役割は、要介護者のケアプラン作成と多職種連携のコーディネートにあります。

利用者の状態を適切に評価し、必要なサービスを組み合わせて最適な支援を計画します。

「自分の親のケアプランを任せられる専門家になりたい…」と考える方も多いでしょう。

ケアマネージャーは単なる事務職ではなく、医療・福祉の知識と対人援助スキルを兼ね備えた専門性の高い職種です。

高齢化社会において、ケアマネージャーの存在は介護保険制度の要となっています。

利用者と家族の意向を尊重しながら、限られた資源を最大限に活用するバランス感覚も求められます。

この役割の重要性が、試験の難易度にも反映されているのです。

合格率が低い理由を探る

ケアマネ試験の合格率が低い原因は、試験の難易度だけでなく、複合的な要因が絡み合っています。

受験者の多くは現役の介護職員であり、日々の業務と勉強の両立が困難な状況に置かれているのです。

以下で詳しく解説していきます。

シフト制の仕事で不規則な生活を送りながら、膨大な試験範囲をカバーするには相当な努力が必要です。

受験資格の厳格化とその背景

ケアマネ試験の受験資格は年々厳格化されています。

これは質の高いケアマネージャーを育成するための重要な施策です。

特に平成18年度の法改正以降、実務経験の要件が厳しくなりました。

単なる介護業務ではなく、「相談援助業務」の経験が重視されるようになったのです。

「自分の経験はカウントされるのだろうか…」と不安に思う方も多いでしょう。

この背景には、高齢化社会の進展に伴い、ケアマネージャーの役割がますます重要になっていることがあります。

厳格化の具体例としては以下のようなものがあります。

- 実務経験年数の明確化:従来よりも詳細に業務内容が規定され、単なる介護業務だけでは不十分になりました。

- 相談援助業務の定義の厳密化:利用者や家族への相談対応、サービス調整などの経験が必須となっています。

- 実務証明書の厳格化:経験を証明する書類の審査も厳しくなっています。

この受験資格の厳格化は、合格率低下の一因となっていますが、同時にケアマネージャーの質の向上にも寄与しています。

勉強時間の確保が難しい現状

ケアマネ試験合格を目指す多くの方が直面する最大の障壁が、勉強時間の確保の難しさです。

現役の介護職員や医療従事者は、シフト制の不規則な勤務形態で働いていることが多く、安定した学習時間を確保するのが困難な状況にあります。

「今日は疲れすぎて教科書を開く気力もない…」と感じる日も少なくないでしょう。

特に介護現場では慢性的な人手不足により、残業や休日出勤が常態化しているケースも多いのが現実です。

さらに、家庭と仕事の両立をしながら学習時間を捻出しなければならない受験者も多く、特に子育て世代や親の介護をしている方々にとっては二重三重の負担となっています。

加えて、ケアマネ試験の出題範囲は非常に広く、介護保険制度から医療・福祉の知識まで多岐にわたるため、効率的な学習計画が立てにくいという問題もあります。

このような状況から、十分な準備時間を確保できないまま試験に臨む受験者が多く、結果として合格率の低下につながっているのです。

勉強時間の確保が難しい現状は、ケアマネ試験の合格率低下の大きな要因となっています。

ケアマネ試験の受験資格について

ケアマネ試験の受験資格は、介護や医療の専門職としての実務経験が必要です。

受験資格が厳しく設定されているのは、ケアマネージャーが高齢者の生活全体を支える重要な役割を担うからです。

以下で詳しく解説していきます。

介護福祉士や看護師などの国家資格を持ち、その後5年以上かつ900日以上の実務経験が必要となります。

必要な資格と業務経験

ケアマネジャー試験の受験資格には、特定の基礎資格と実務経験の両方が必要です。

まず基礎資格として、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・社会福祉士・介護福祉士などの国家資格が求められます。

実務経験については、「相談援助業務」または「介護等の業務」に通算5年以上かつ900日以上従事していることが条件となっています。

「5年以上の実務経験が必要なんて厳しすぎる…」と感じる方もいるでしょう。

この条件は、ケアマネジャーに求められる高い専門性と責任の大きさを反映しています。

実務経験の計算方法は複雑で、勤務形態によって日数のカウント方法が異なります。

常勤の場合は1日としてカウントされますが、非常勤の場合は勤務時間に応じて日数換算されます。

注意すべき点として、基礎資格取得前の実務経験は原則としてカウントされません。

例外として、介護等の業務については一部認められる場合があります。

受験資格の確認は各都道府県の試験実施機関で行われるため、不明点があれば早めに問い合わせることが重要です。

厳格な受験資格は、質の高いケアマネジャーを育成するための重要な関門となっています。

相談援助業務の従事者の条件

相談援助業務の従事者としてケアマネ試験を受験するには、特定の条件を満たす必要があります。

まず、社会福祉士や介護福祉士などの国家資格保持者であることが基本条件です。

それに加えて、相談援助業務に一定期間従事した実務経験が求められます。

具体的には、通算して5年以上かつ900日以上の実務経験が必要になります。

「相談援助業務って具体的に何をするの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

相談援助業務とは、高齢者や障害者、その家族に対して生活上の相談に応じ、必要な助言や支援を行う業務のことです。

この業務に含まれる職種は法令で明確に定められています。

- 生活相談員(特別養護老人ホームなど)

- 支援相談員(介護老人保健施設)

- 相談支援専門員(障害者支援施設)

- 社会福祉協議会の相談業務担当者

ただし、単なる事務作業や介護業務のみを行っていた期間は、相談援助業務としてカウントされないため注意が必要です。

業務内容の証明には、勤務先の証明書が必要となるため、事前に確認しておくことをお勧めします。

相談援助業務の経験は、ケアマネージャーとして必要な対人支援スキルの基礎となる重要な要素なのです。

ケアマネ試験合格への3つの対策

ケアマネ試験に合格するためには、効果的な対策が不可欠です。

合格率が低いケアマネ試験ですが、適切な準備と戦略があれば合格の可能性は大きく高まります。

以下で詳しく解説していきます。

過去問を繰り返し解くことで出題傾向を把握したり、自分の弱点分野を集中的に強化したりする方法が効果的です。

| 対策項目 | 詳細 |

|---|---|

| 早めの試験対策開始 | ・試験6ヶ月前から計画的に学習開始 ・基礎から応用まで段階的に学習 ・苦手分野の克服に時間を確保 ・復習時間を確保し、記憶定着率を向上 |

| 過去問の徹底的な活用 | ・過去の出題傾向を分析し、頻出分野を重点的に学習 ・時間を計り、本番と同じ条件で解く ・間違えた問題は理解するまで復習 ・過去5年分の問題を解く |

| 試験対策講座の効果的な利用 | ・専門家による講座で重要ポイントを効率的に学習 ・講座前に基礎知識を習得 ・質問を活用し、不明点を解消 ・講座内容を当日中に復習 ・オンライン講座と通学講座を比較検討 |

早めの試験対策開始が鍵

ケアマネ試験の合格に向けて、早めの試験対策開始が何よりも重要です。

試験日の6ヶ月前から計画的に学習を始めることで、焦らず着実に知識を積み上げられます。

「試験直前になって慌てて勉強を始めた…」という失敗談をよく耳にしますが、ケアマネ試験は範囲が広いため、短期集中型の学習では対応しきれません。

早期スタートのメリットは以下の通りです。

- 基礎から応用まで段階的に学習できる:介護保険制度の基本から事例問題の解き方まで、順を追って理解を深められます。

- 苦手分野の克服に十分な時間が確保できる:統計や法律など苦手意識のある分野に重点的に取り組む余裕が生まれます。

- 復習の時間を確保できる:一度学んだ内容を何度も反復することで、記憶の定着率が格段に上がります。

特に働きながら受験する方は、日々の業務と両立させるためにも、早めの対策開始が成功への近道となるでしょう。

計画的な学習スケジュールを立て、毎日少しずつでも継続することが合格への第一歩です。

過去問の徹底的な活用法

過去問題集は合格への最短ルートです。

過去の出題傾向を分析し、頻出分野を重点的に学習することで効率的な試験対策が可能になります。

「過去問をただ解くだけでは意味がない…」と思われるかもしれませんが、実は解き方にコツがあるのです。

過去問を活用する効果的な方法は以下の通りです。

- 時間を計って本番と同じ条件で解く:実際の試験時間内に解けるよう、時間管理能力も養いましょう。

- 間違えた問題は必ず理解するまで復習する:単に答えを覚えるのではなく、なぜその答えになるのか理解することが重要です。

- 過去5年分は最低でも解く:出題傾向は年によって変化するため、複数年分の問題に取り組むことで幅広い知識を身につけられます。

特に間違えた問題は赤ペンでマークし、定期的に見直すことで記憶に定着させましょう。

過去問を繰り返し解くことで、出題パターンに慣れるだけでなく、試験で問われる思考プロセスも身につきます。

過去問の分析結果から自分の弱点を把握し、苦手分野を集中的に学習することが合格への近道となるでしょう。

試験対策講座の効果的な利用

試験対策講座は合格率アップの強力な味方です。

専門家による講座では、試験の重要ポイントを効率的に学べるため、独学よりも短時間で効果的な学習が可能になります。

「講座に申し込んだけど、活用しきれるか不安…」と感じる方もいるでしょう。

講座を最大限に活用するためのポイントは3つあります。

- 事前準備の徹底:講座の前に基礎知識を一通り学んでおくと、理解度が格段に上がります。

- 質問の積極的な活用:わからない点はその場で解決することで、学習効率が飛躍的に向上します。

- 復習の習慣化:講座で学んだ内容を当日中に復習することで、記憶の定着率が高まります。

オンライン講座と通学講座のどちらを選ぶかは、自分の学習スタイルに合わせて決めましょう。

通学講座は質問がしやすく仲間との交流で刺激を得られる一方、オンライン講座は時間や場所に縛られず自分のペースで学べるメリットがあります。

講座選びの際は、合格実績や受講者の評判、サポート体制などを比較検討することが大切です。

専門家の指導を受けることで、試験の傾向を把握し、効率的な学習計画を立てられるのが講座の最大の利点といえるでしょう。

ケアマネ試験に落ちた時の対処法

ケアマネ試験に落ちた場合でも、決して諦める必要はありません。

多くの合格者は複数回の受験を経て資格を取得しています。

試験に落ちた経験は、次回の合格への貴重なステップとなるのです。

例えば、不合格通知を受け取った際には、まず自分の弱点分野を分析し、次回の対策に活かしましょう。

合格率が低い試験だからこそ、一度の挫折で諦めるのではなく、経験を糧に再チャレンジする姿勢が重要です。

失敗を恐れず次に活かす心構え

ケアマネ試験に落ちてしまった場合、多くの方は落胆するものです。

しかし、この経験を次回の合格に活かすことが重要です。

「もう二度と受けたくない…」と感じる気持ちは自然なことでしょう。

しかし、一度の不合格は単なる通過点に過ぎません。

まずは試験結果を冷静に分析しましょう。

どの分野が弱点だったのか、時間配分は適切だったかを振り返ります。

不合格の原因を特定することで、次回の対策が明確になります。

- 弱点分野の集中学習:苦手な科目や分野を重点的に学習し直すことで効率的に実力アップできます。

- 学習方法の見直し:同じ勉強法を続けるのではなく、自分に合った新しい学習アプローチを試してみましょう。

- 仲間との情報共有:同じ目標を持つ仲間と情報交換することで、モチベーション維持にもつながります。

不合格を恥じる必要はありません。

むしろ、次回の合格への貴重なステップと捉えましょう。

多くの合格者も、複数回の挑戦を経て資格を取得しています。

一度の結果に一喜一憂せず、長期的な視点で取り組むことが大切です。

>ケアマネ試験に落ちた…|来年必ず合格するための3つのポイント

完璧を求めず合格を目指す

ケアマネ試験に落ちてしまったとき、多くの人は「もっと完璧に勉強すべきだった」と後悔します。

しかし、合格への近道は完璧を目指すことではありません。

試験の合格ラインは60%程度であり、すべての問題を正解する必要はないのです。

「すべてを理解しなければ」という思い込みが、かえって学習効率を下げてしまうことも少なくないでしょう。

効率的な勉強法は、頻出分野を優先的に学習し、苦手分野にも最低限の時間を割くバランス型アプローチです。

- 過去問の正答率が高い分野:維持して確実に得点源にする

- 正答率が中程度の分野:重点的に強化して得点アップを狙う

- 極端に苦手な分野:基本概念の理解に絞って最低限の点数を確保

「すべてを完璧に理解しようとして挫折した…」という受験生も多いものです。

合格者の多くは、完璧を求めるのではなく、合格点を取るための戦略的な学習を行っています。

試験は知識を測るものであると同時に、限られた時間と資源で最大の効果を出す能力も問われているのです。

ケアマネ資格で広がるキャリア

ケアマネ資格を取得すると、介護業界でのキャリアの幅が大きく広がります。

ケアマネージャーは介護のプロフェッショナルとして高い需要があり、様々な職場で活躍できるからです。

例えば、居宅介護支援事業所でケアプラン作成の中心的役割を担ったり、特別養護老人ホームなどの施設でサービス向上に貢献したりできます。

また、地域包括支援センターで地域全体の介護支援に関わることも可能です。

独立開業の道も開けるため、長期的なキャリア形成において非常に価値のある資格といえるでしょう。

| 職場 | 主な役割 | 特徴 |

|---|---|---|

| 居宅介護支援事業所 | ・要介護者のケアプラン作成 ・介護保険制度に関する相談 ・アドバイス ・サービス担当者会議の開催 ・サービス提供事業者との連絡調整 | ・利用者の在宅生活を支援 ・一人ひとりに寄り添った支援が可能 |

| 高齢者施設 | ・入所者のケアプラン作成 ・多職種との連携 ・施設運営に関する業務 | ・施設内で完結する業務が多い ・多くの入所者と長期的に関わる ・施設運営の視点も必要 |

| 地域包括支援センター | ・介護予防ケアマネジメント ・総合相談支援 ・権利擁護業務 ・地域ケア会議の運営 ・地域のネットワーク構築 | ・地域の高齢者支援の中核を担う ・主任ケアマネジャーとして活躍 |

居宅介護支援事業所での役割

ケアマネージャーが居宅介護支援事業所で働く場合、利用者の在宅生活を支える重要な役割を担います。

具体的には、要介護者のケアプラン作成が主な業務となります。

利用者の状態や希望を丁寧にヒアリングし、最適なサービスを組み合わせた計画を立案するのです。

「どんなサービスを使えばいいのかわからない…」と悩む高齢者やご家族も多いでしょう。

そんな時、ケアマネージャーは介護保険制度の知識を活かして適切なアドバイスを提供します。

また、サービス担当者会議の開催や、各サービス提供事業者との連絡調整も重要な役割です。

居宅介護支援事業所では、一人のケアマネージャーが担当できる利用者数に上限があり、要介護者35名(要支援者を含む場合は40名)までと定められています。

この人数制限があるからこそ、一人ひとりの利用者に寄り添ったきめ細かな支援が可能になるのです。

ケアマネージャーは単なる事務職ではなく、利用者の生活の質を向上させる重要な専門職として、地域の介護を支える中心的存在となっています。

高齢者施設での活躍の場

ケアマネージャーは高齢者施設でも重要な役割を担っています。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、入所者一人ひとりの状態に合わせたケアプラン作成が主な業務です。

施設内では多職種と連携しながら、入所者の生活の質向上に貢献します。

医師や看護師、介護職員と情報共有を行い、チームケアの要となるのです。

「施設ケアマネは大変そう…」と思われるかもしれませんが、居宅とは異なる魅力があります。

施設内で完結する業務が多く、移動時間が少ないというメリットがあるのです。

また、施設ケアマネは介護支援専門員としての知識だけでなく、施設運営の視点も求められます。

加算の取得や運営基準の理解など、幅広い知識が必要となります。

高齢者施設でのケアマネ業務は、多くの入所者と長期的に関わることができる点が大きな特徴です。

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターは、ケアマネジャーが活躍できる重要な場所です。

このセンターでは、主任ケアマネジャーとして地域の高齢者支援の中核を担う役割があります。

「主任ケアマネジャーって、普通のケアマネとどう違うんだろう…」と疑問に思う方もいるでしょう。

主任ケアマネジャーは、一般のケアマネジャーへの指導・支援を行うスーパーバイザーとしての役割を持ちます。

地域包括支援センターでの具体的な業務には次のようなものがあります。

- 介護予防ケアマネジメント:高齢者が要介護状態にならないよう予防プランを作成します。

- 総合相談支援:地域の高齢者やその家族からのあらゆる相談に対応します。

- 権利擁護業務:高齢者の権利を守るため、虐待防止や成年後見制度の活用を支援します。

また、地域ケア会議の運営や地域のネットワーク構築も重要な役割です。

ケアマネ資格を取得すると、このような地域全体の高齢者支援システムに関わることができるのです。

ケアマネ試験に関するよくある質問

ケアマネ試験に関するQ&Aでは、受験者が最も気になる疑問点について回答します。

合格率の低さや試験の難易度について不安を抱える方も多いでしょう。

そこで、よくある質問とその回答を通じて、試験に対する理解を深めていただきたいと思います。

以下で詳しく解説していきます。

「試験の合格率は本当に低いのか」「他の介護系資格と比べてどれくらい難しいのか」といった疑問は多くの受験者が持つものです。

ケアマネ試験の合格率の実際は?

ケアマネ試験の合格率は、近年約20%前後で推移しています。

合格率が低い理由は、試験の難易度と専門知識の広さにあります。

「なぜこんなに難しいのだろう…」と感じる方も多いでしょう。

合格率の実際を見ると、2022年度は21.3%、2021年度は21.0%、2020年度は22.4%でした。

約5人に1人しか合格できない狭き門となっています。

試験は医療・福祉・介護保険制度など幅広い知識が問われるため、合格率の低さにつながっています。

また、受験者の多くが働きながら勉強するため、十分な学習時間の確保が難しいという現実もあります。

合格率は地域によって若干の差があり、都市部の方がやや高い傾向にあります。

ケアマネ試験は難関ですが、計画的な学習と効果的な対策で合格率を上げることは可能です。

合格率の低さを知ることで、より効果的な対策を立てられるようになるのです。

介護福祉士とどちらが難しい?

介護福祉士とケアマネ試験では、一般的にケアマネ試験の方が難易度が高いとされています。

両者の難易度の違いは主に試験範囲の広さにあります。

介護福祉士は介護技術や知識に特化していますが、ケアマネは医療・福祉・介護・制度など多岐にわたる知識が必要です。

「介護福祉士の試験は実技もあって大変そう…」と思われるかもしれませんが、ケアマネ試験は幅広い法律や制度の知識、事例問題の分析力など、より高度な応用力が求められます。

合格率を比較しても、介護福祉士が50~60%台であるのに対し、ケアマネは10%台と大きな開きがあります。

- 介護福祉士試験:基本的な介護の知識と技術に焦点を当てており、実務経験者には比較的取り組みやすい内容です。

- ケアマネ試験:介護保険制度の理解から他職種連携まで、ケアマネジメントの全プロセスを問う高度な内容となっています。

介護福祉士資格を持っていると、ケアマネ試験の受験資格を得られるため、まずは介護福祉士から取得するというステップアップ方式が一般的です。

まとめ:ケアマネ試験の合格に向けた戦略的準備

今回は、ケアマネージャー試験の合格を目指して勉強している方に向けて、

- ケアマネ試験の合格率が低い理由

- 効果的な学習方法と対策

- 合格に導く具体的なテクニック

実際にケアマネ試験に合格した筆者の経験を交えながらお話してきました。

ケアマネ試験の合格率が低いのは、出題範囲の広さと実務経験の反映が求められる試験特性にあります。

しかし、適切な学習計画と効果的な勉強法を実践すれば、合格への道は開けるでしょう。

ケアマネ試験の勉強に不安を感じている方も多いかもしれませんが、過去問分析と重点分野の把握が合格への近道となります。

これまでの福祉や医療の現場での経験は、試験勉強においても大きな強みとなることを忘れないでください。

今は大変かもしれませんが、合格後にはあなたの専門知識とスキルを活かして、多くの利用者さんの生活を支える重要な役割を担えるようになります。

計画的な学習と定期的な復習を心がけ、自分を信じて試験に臨んでください。

ケアマネージャーとしての新たなキャリアがあなたを待っています。

レバウェル

レバウェル ブレイブ介護士

ブレイブ介護士 スタッフサービス・メディカル

スタッフサービス・メディカル レバウェル介護

レバウェル介護 ジョブメドレー

ジョブメドレー 介護ワーカー

介護ワーカー